Семь жизней за императора…

Когда я уйду, не спеши брать

Кусунгобу в руки!

Придет пора, я тебе знак подам,

Упавшим с неба на твоих глазах

Птичьим пером легким.

Больной старик Отец

Близоруко щурясь

Мое имя прочтет

На табличке в Ясукуни.

И гордо голову подняв,

Расправив плечи,

Храм покинет улыбаясь.

А я, опав лепестками,

Украшу розовым его седину.

С волнением и радостью,

Дрожащими руками получил

От командира Хатимати.

И замер в учтивом поклоне.

Жизнь за тебя!!!

Мой Бог, мой Император Солнце!

Справка: Дзисэй- это песня смерти, стихи, которые пишутся перед совершением

харакири, или уходом в полет камикадзе.

Кусунгобу — японский ритуальный прямой тонкий кинжал длиной 29,7 см.

С помощью этого кинжала осуществлялось ритуальное самоубийство самурая,

харакири или сэппуку (буквально — вспарывание живота).

Хатимаки (яп. ??, дословно «головной свёрток») — головная повязка, символизирующая у японцев непреклонность намерений и поддерживающая боевой дух. По преданию, впервые их надели в 1702 году легендарные сорок семь ронинов перед нападением на дом чиновника Кирэ Кодзукэ-но-Сукэ с целью отомстить за смерть своего господина — даймё Асано Такуми-но-Ками Наганори. Белые повязки были надеты ими с целью отличать друг друга в ночной атаке. Надпись на хатимаки означает – камикадзе… (Фото автора.)

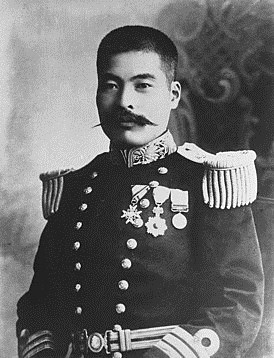

15 октября 1944 контр-адмирал Масафуми Арима, возглавивший воздушную атаку на американское морское соединение в районе между Тайванем и Окинавой, перед вылетом на своём бомбардировщике Мицубиси G4M снял опознавательные знаки и заявил, что не вернётся из боя, что и случилось. В ходе боя авианосец «Франклин» получил повреждения, но нет свидетельств о самоубийственной атаке .

Командующий первым воздушным флотом вице-адмирал Такидзиро Ониси, фанатичный боец Ямато, принял решение сформировать специальный ударный отряд лётчиков-камикадзе. На брифинге 19 октября Ониси заявил: «Я не думаю, что есть ещё какой-то способ выполнить стоящую перед нами задачу, кроме как обрушить вооружённый 250-килограммовой бомбой Zero на американский авианосец». Ониси стал известен как «отец камикадзе». Камикадзе (яп. ?? камикадзэ, «Божественный Ветер») — название разрушительных тайфунов, которые дважды, в 1274 и 1281 годах, уничтожили сначала монгольский, а потом монголо-корейский флот Хубилая у берегов Страны Восходящего Солнца.

Камикадзе «божественный ветер» и результаты его воздействия (с японской картины 19 века)

Первые отряды лётчиков-камикадзе были сформированы 20 октября 1944 года на основе подразделений морской авиации, в которых все до одного пилоты-добровольцы были готовы пожертвовать жизнью ради своей страны. Таки, круглая дата, для того, чтобы вспомнить…

На министерском совещании 13 августа 1945 года Такидзиро Ониси выступил резко против признания поражения империи. Ему приписывают слова: «Мы добьемся безусловной победы, пожертвовав в специальных атаках жизнями 20 миллионов японцев». Это была треть взрослого населения Японии.

Камикадзе! Тысячи японских мальчиков обрушатся «божественным ветром» на вражеские авианосцы, враг устрашится такой самоотверженности, откажется от планов вторжения в Японию, страну самоотверженных фанатиков, и предложит почетные условия мира – такова была идея спасения страны, выход из безвыходной ситуации.

Конечно, это был совершенно бесчеловечный план, двух мнений быть не может. Но есть тут некая особая специфика, которая позволяет взглянуть на злодеев, решивших погубить цвет японской молодежи, несколько иначе.

Через два дня император Хирохито в радиообращении к нации объявил о капитуляции. Но авторы «Проекта Камикадзе» не сочли себя побеждёнными.

Адмирал Матомэ Угаки завершил эпопею, став самым последним из летчиков-самоубийц, прямо в день капитуляции. Он выпил традиционную чашечку саке, отсалютовал мечом и улетел.

Нападений на американский флот в этот день зарегистрировано не было. Не похоже, что Угаки хотел напоследок утащить на тот свет еще некоторое количество проклятых янки. Просто адмирал не пожелал оставаться в живых – он посылал лётчиков в бой, он не имел права жить – это и есть японская ответственность.

Отцы-прародители камикадзе: адмиралы Масафуми Арима, Матомэ Угаки и Такидзиро Ониси

А на следующий день главный из организаторов этой борьбы, Такидзиро Ониси, служивший в штабе, вдали от боевых действий, сделал харакири, оставив прощальное письмо с извинениями.

Он чувствовал свою великую вину и перед погибшими лётчиками, которых он бросал в смертельный полёт, и перед их родственниками, терявшими детей, и перед Японией, которой обещал если не спасение, то почётный выход из войны, и не сумел добиться ничего, поэтому выбрал для себя самую мучительную смерть, смерть – искупление вины (или страшное наказание?) Он свершил харакири без секунданта, который в трагическую минуту прекращал мучения, нанеся удар милосердия – обезглавливал самурая.

К себе самурай был безжалостен, но точно так же он посылал на смерть без всякого сожаления мальчишек, которые после его воодушевляющих речей отправлялись умирать, спасая любимого императора и прекрасную Японию.

Храм Ясукуни в Токио, где по верованиям японцев обитают души погибших воинов...А цветение сакуры также недолго и прекрасно, как жизнь погибших юношей...(фото автора 2024 год)

Остаётся ответить самому себе, что это было? Фанатизм, патриотизм, отчаяние? Односложно, пожалуй, не отвечу…. Предлагаю Вам поразмышлять вместе…

В истории многих народов можно найти немало примеров беззаветного героизма. Однако никогда и ни в одной армии мира, кроме армии Японии в конце Второй мировой войны, самопожертвование не являлось специальной или особой тактикой, одобренной сверху и заранее планируемой.

Массовая публикация информационно-пропагандистских материалов о японских вооруженных силах и характеристиках японского солдата началась осенью 1942 года, когда американские вооруженные силы впервые столкнулись с особенностями ведения боевых действий японской армией в ходе боев за остров Гуадалканал. Необычайная стойкость японских солдат, их преданность императору и готовность совершать самоубийственные «банзай-атаки» потребовали от американской пропаганды объяснить эти особенности своим солдатам и подготовить их к встрече с новым противником.

Одной из первых комплексных работ, детально рассматривающих особенности национального характера японского солдата, стала лекция «Японский солдат крупным планом» подполковника генерального штаба армии США У.Д. Клеара, прочитанная в форте Левенворт в Канзасе в октябре 1942 года. Главной целью своей лекции подполковник У. Клеар видел ознакомление личного состава вооруженных сил США с личными качествами японского солдата: «Это — наш противник. Будет мудро узнать как можно больше об этом полудиком животном, чьи кривые ноги принесли флаг Восходящего Солнца на четверть земного шара, от ледяных берегов Берингова моря, до горящих песков южных островов… Наши солдаты, морские пехотинцы и моряки, которые сейчас сражаются, слишком заняты уничтожением японцев, чтобы узнать, как японцы добились этого. Но мы, дома, можем узнать — и должны узнать, как эти бойцовые животные удерживают самый протяженный боевой порядок в мире, от Кыски до Тулаги»

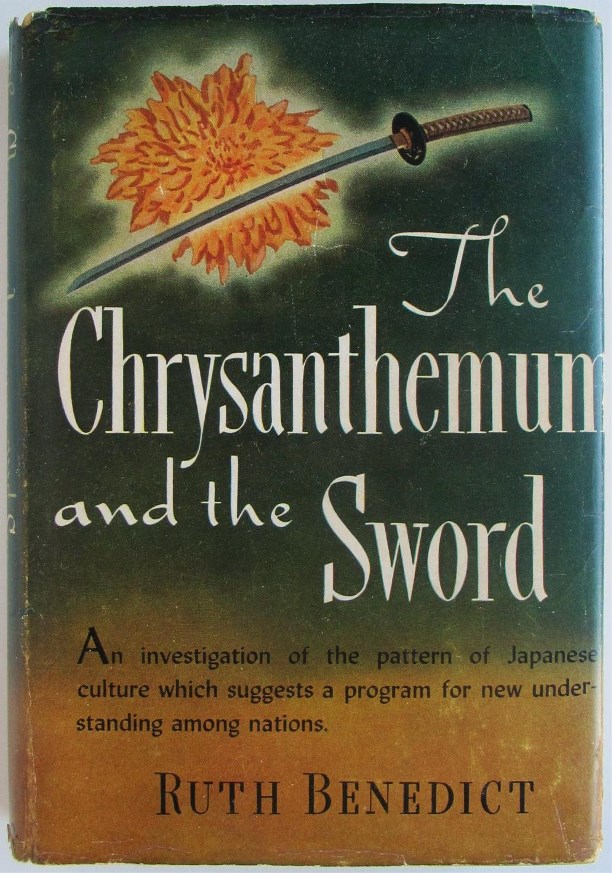

Но, лично мне, нравится исследование Рут Бенедикт и её книга «Хризантема и меч» 1946 года (кстати достаточно критикуемая, в основном самими японцами). Как сообщала в предисловии сама Бенедикт, книга была подготовлена по заказу ведомства военной информации США в целях изучения и составления этнопсихологического портрета японцев — «самых чуждых из всех врагов, с которыми Соединенным Штатам когда-либо приходилось вести широкомасштабную войну». Интересно и то, что «Хризантема и меч» носила во многом прикладной характер, а не просто научный или академический, о чем говорят и причины ее создания.

Суть наблюдений антрополога, выполнявшей заказ военного ведомства, сводится к следующему: Она утверждала, что японцы и милитаристы, и эстеты, что они в высшей степени агрессивны и миролюбивы, высокомерны и вежливы, упрямы и покорны, кротки и злопамятны, преданны и коварны, храбры и робки, консервативны и восприимчивы к новизне. К тому же, отмечала Бенедикт, «их солдаты в высшей степени дисциплинированны, но столь же — непокорны».

Это наблюдение меня озадачило. И во многом я с нею согласен. Нельзя утверждать, что-то конкретное о японском солдате не зная контекста и обстоятельств происходящего…

Что обычно приходит на ум российскому обывателю при объяснении явления? Большинство вспомнит самураев, бусидо , синтоизм... в лучшем случае. Сами же японцы на это отвечают, что самураи и их потомки десятая часть населения страны и не влияют на жизнь общества. Откуда тогда у японского парня "самурайская грусть"?

Природа явления

Жестокая и коварная японская природа, данная человеку как бы назло, наложила неизгладимый отпечаток на черты характера населения. В Японии шесть седьмых территории не может быть использовано в хозяйственных целях. В стране ежегодно происходит в среднем около четырех тысяч землетрясений, а безжалостные тайфуны, цунами и наводнения постоянно производят опустошительные разрушения. Все это способствует выработке у японцев мужества, самообладания, терпения и других национальных качеств.

После одного из ближайших землетрясений в Японии префектура Исикава 2024 года

Япония долгие годы проводила политику самоизоляции, что, наряду с ее островным положением, привело к формированию однородного этноса, по-своему интересного и довольно самобытного.

В условиях Японии одинокий человек обречен. Он не в состоянии бороться с суровой природой, победить которую можно только сообща. Лишь земледельческие общины в силах выполнять огромный объем работы по сооружению и поддержанию в порядке дамб, каналов, оросительной системы и т. д.

Японская деревенская община представляет собой микромодель всего общества. Она замкнута, обособленна, подозрительно и даже враждебно настроена к чужакам. В ней вырабатывается и постоянно воспроизводится общинное сознание, феодальный образ мышления. Японец всегда видит себя в семье, рядом с соседями, в общине в целом. Он не представляет своей жизни без нее. Самое большое наказание для него — оказаться в чужом мире вне родной и знакомой обстановки. Есть, довольно точное (на мой взгляд) сравнение личности и общины… «Если гвоздь выступает из доски, его необходимо забить…» Так поступают с индивидуальностью…

Авторитет общины огромен: она не допускает праздности, нивелирует возвысившуюся индивидуальность до среднего уровня, делит на всех членов и общие трудности и потери, и общие радости, удачи и везение. Именно с общинным сознанием связана японская традиция называть сначала фамилию, а затем имя. Японец прежде указывает свою семью и лишь после нее себя — ее члена.

Празднование Дня основания государства Япония ( скоро будет 2700 лет...)

Общинный дух чрезвычайно стоек. Он поддерживается многочисленными местными праздниками. Каждый год в июле и в декабре японцы стремятся попасть туда, где они родились. Подготовка к праздникам и пышные торжества объединяют и сплачивают людей, дают заряд на следующие полгода.

Высокий уровень научно-технического прогресса почти не сказывается на общинном сознании и на жизни японской деревни. Как и столетия назад, японцы живут в домах без печек с земляными полами и тростниковыми крышами, работая от зари до зари на рисовых полях.

Японцы отличаются трудолюбием, дисциплинированностью, стремлением к согласованным действиям в группе. Удивительно, но японский язык не содержит слова “трудолюбие”. Само собой подразумевается, что невозможно работать иначе, как с максимальной самоотдачей. В то же время необходимо безоговорочно подчиняться тому, кто занимает более высокое служебное положение.

"удобства" деревенского дома... (фото автора)

Японец не представляет свою жизнь без коллектива. Каждый житель Японских островов состоит членом множества различных обществ, имеющих свою униформу, заповеди, знамена, гимн и другую символику. Для представителя любой нации подобные “мелочи” имеют лишь второстепенное значение, но только не для японцев. Для них “мелочей” вообще не существует. — Они привыкли ко всему подходить тщательно, основательно вникая в детали. Бригадир, начальник участка, командир роты и т. п., ставя подчиненным задачу, обязательно взойдет на специальное возвышение — небольшой помост. При этом не имеет значения, где он находится — на предприятии или в полевых условиях. Главное — он выше остальных по положению и поэтому должен непременно возвышаться над ними даже зрительно.

В моей коллекции имеются сакадзуки военных, которые прошли через тренировки в Обществе Сё:букай. Основал его в 1902 году известный мастер единоборств Ногути Сё:хатиро. Чашки по поводу отправки на фронт (заграницу) 1919 год. Между прочим, в то время у японцев была Сибирская экспедиция и , в том числе Сахалин. В обществе изучали тщательно джиу-джицу, фехтование(на саблях в том числе), верховую езду и стрельбу из лука...На 1919 год в Обществе насчитывалось около 400 тыс. членов. Некое "братство"....

Отличительной чертой японского национального характера является сильно развитое эстетическое чувство. Многие народы отличаются такой же любовью к прекрасному, как японцы. Однако японский эстетический идеал коренным образом отличается от европейского. Ни в одной стране мира не существует традиций проведения массовых организованных празднеств, связанных с любованием природой.

Сакура традиционно считается любимым цветком военных. В глубокой древности появились поговорки, подчеркивающие особую роль, которую отводили ей самураи. “Сакура — первый среди цветков, самурай — первый среди людей”, “Если кто-то спросит о духе японцев, укажи на цветки сакуры, сверкающие на солнце”. Самураи считали, что смерть в бою так же прекрасна, как короткая жизнь цветков сакуры.

Рядом с храмом Ясукуни . 2024 год. Фото автора.

Однако не стоит идеализировать национальную психологию японцев. Напоенные и одурманенные ядом национализма и шовинизма жители японских островов, как показывает история, способны взрастить некоторые свои отнюдь не лучшие черты.

“Нашему народу присуща нелогичность в поступках, — с горечью утверждали исследователи Футида М. и Окумия М. — Японец нередко действует под влиянием порыва, случайности… Мы с неохотой расстаемся с предрассудками, вяло реагируем даже на очевидные улучшения, если они содержат элемент новизны. Наша нерешительность порождает высокомерие, переходящее в презрение к другим народам.

Общинное самосознание и феодальный образ мышления ярко проявляются в приверженности японцев к традициям и мифологии. И то, и другое занимает чрезвычайно важное место в их жизни. Именно этим можно объяснить тот благоговейный трепет, с которым каждый японец относился до и во время войны на Тихом океане к микадо — потомку богов.

Несмотря на привязанность к группе и коллективу, японец, в сущности, чувствует себя одиноко. Он строго соблюдает иерархию и в семье, и в обществе; скромен, стеснителен, стыдлив. Он предпочитает не жаловаться на свои беды. При этом мощное чувство стыда и чувство благодарности и долга (по-японски “гири”) во многом определяет его линию поведения и образ жизни.

Буддизм привнес в японскую национальную психологию учтивость, простоту, покорность и смирение, равнодушие к вещам. Невозможно составить подробную, правильную и полную характеристику японской жизни и национальной психологии — настолько она сложна и многолика. Мы указали лишь на черты японского характера, которые помогут лучше понять мотивы поведения японских солдат во время войны на Тихом океане, разобраться в феномене массовых самоубийственных акций, безропотно, а порой и с воодушевлением осуществлявшихся на всем протяжении военных действий.

Дисциплина и боевой дух японской армии были чрезвычайно высоки. Аналоги штрафных батальонов и заградительных отрядов отсутствовали ввиду отсутствия дезертирства. Попадание в плен считалось ужасным позором. В «Наставлении бойцам» (1941 г.) говорилось: «Попасть в плен живым — стыд, умри без позора с незапятнанным именем». Действительно, японские солдаты редко оказывались в плену, часто предпочитая в случае угрозы пленения покончить жизнь самоубийством. Если японский солдат все-таки попадал в плен, его родственникам обычно направлялось извещение о смерти. Таким образом, пропаганда старалась избежать любого намека на то, что подданный императора в принципе способен совершить неблаговидный поступок. Она предпочитала иметь дело с положительными, а не с отрицательными примерами. Население призывали выявлять шпионов, но их не находилось. За всю войну по политическим мотивам был казнен всего один японец. Это был связной Рихарда Зорге. Представители японской диаспоры за границей расценивались не как предатели, а как потенциальные помощники в борьбе с врагом.

Император позиционировался как олицетворение связи времен, носитель чаемых традиций. Он признавался «живым богом», ему поклонялись, и его «объединяющие» потенции были исключительно велики. Уникальность национального характера и преклонение перед императором оставались стержнями японской идеологии на всем протяжении войн. Следует признать, что японский опыт консолидации нации оказался самым успешным среди крупных стран — участниц Второй мировой войны: в стране не сформировалась сколько-нибудь значимая оппозиция. Существовавшие в национальном монолите «трещины» успешно замазывались, социальные и идеологические противоречия не раздувались, а замалчивались. Все это привело к тому, что подавляющее большинство населения поддерживало правительственную политику, даже если она кажется из сегодняшнего дня откровенно утопической и авантюрной.

Действующие лица

До начала 20 века в Японии, практически, не было пантеона божественных героев защитников нации. Разве что мифический первоимператор Дзимму, покорявший «варваров»(не японцев), проживавших на его территории. Япония вела мало внешних войн, так что выбор был не велик…. Если воины, участвующие в отражении нападения того самого Хубилая в 13 веке, подлежали некой героизации (хотя слава, конечно, принадлежала «божественному ветру» камикадзе, разметавшему дважды монгольский флот. То, провальное вторжение войск Тоётоми Хидэёси в Корею в конце 16 века, когда корейские суда –черепашки разбили морских асов с островов, предпочитали не вспоминать. В период Мэйдзи (императора Муцухито с 23 октября 1868 года по 30 июля 1912 года) пантеон героев войн уже сформировался. Небольшие столкновения на Тайване картинку не дали, а вот масштабные действия японцев в войне с империей Цин (Китай и вассал Корея) 1894-1895 открыла счет .

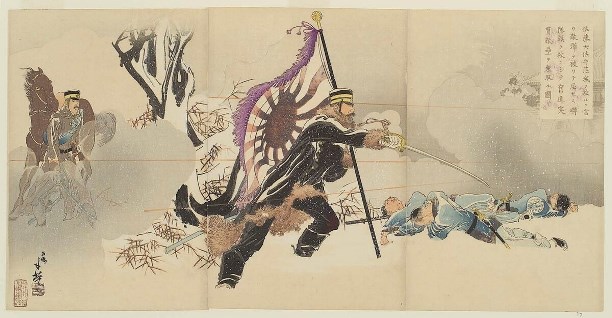

Японская гравюра «Полковник Сато атакует укрепления Нючжуана»

Японская гравюра «Полковник Сато атакует укрепления Нючжуана»

"Повезло" полковнику Сато из 18 пехотного полка, который, якобы, со знаменем полка в руке поднял в наступление солдат... В короткой войне...решение так себе, на мой взгляд... Помните у Василия Ивановича Чапаева? "Иначе без командира и бойцам крышка. Теперь. Противник пошел в атаку. Где должен быть командир?

— Быть впереди!

— Должен перейти в тыл своего отряда и с какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя. Иначе отряд могут обойти с фланга. Теперь. Решительными действиями отряда и его командира противник отброшен и обращён в бегство. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди на лихом коне. И первым ворваться в город на плечах неприятеля. Вот! Соображать надо!" :0))

Тут уж пропагандистская машина дала полный ход. Использовали самые ходовые идеи: японцы бережно и с любовью относятся к фарфоровой посуде и самой процедуре застолья. Вот пожалуйста, в моей коллекции "подвиги" полковника Сато не только в блюдах и тарелках, но и в бутылочках под саке токкури (поднимающих храбрость солдат и обывателей на раз). В принципе методика верная...в Российской империи в это же время малограмотное деревенское население знало героев и династию правящую лучше нынешних студентов... Тому способствовали лубки, подстаканники с изображениями картин истории, отрывные календари и пр.пр.

Герои войны упоминались в учебниках и прессе, им были посвящены книги, песни, фильмы и спектакли. Прославление японских героев существенно отличалось от того, как это происходило в западных странах. В Японии не существовало наград (орденов, медалей) за индивидуальные боевые действия. Награды вручались только за участие в тех или иных массовых операциях, когда наград удостаивались все ее участники. За индивидуальные героические действия не повышали и в звании. Такое повышение можно было получить лишь посмертно, и эта практика была достаточно распространенной. Что до интенсивного, но неофициального прославления погибших героев, то пресса именовала самых выдающихся из них «ратными божествами» (гунсин). Такое титулование не употреблялось в официальных документах, оно было достоянием массовых средств коммуникации, находившихся в теснейшем контакте с армейским начальством, от которого зависело посмертное «продвижение» героев по службе. Души всех погибших за императора воинов почитались в токийском святилище Ясукуни, и все они имели теоретическое право считаться «ратными божествами», но на деле пресса именовала так только немногих избранных. Предполагалось, что души этих «ратных божеств» помогают живым японцам в военных делах.

И тут особенности японского менталитета проявлялись...принято было, что рядовые солдаты и юные командиры по определению не годятся в герои (ратные божества) Идеал возмужалый и опытный старший командир в звании старшего офицера...

Первым «ратным божеством» русско-японской войны 1904-1905 гг. был признан капитан 3-го ранга Хиросэ Такэо (родился в 1868 г.), погибший 27 марта 1904 г. Во время осады Порт-Артура возглавляемый им брандмауэр подорвался на русской мине и стал тонуть, Хиросэ скомандовал экипажу эвакуироваться на спасательной шлюпке, но вдруг обнаружил, что матрос Сугино Магосити куда-то пропал. Тогда Хиросэ вернулся на тонущий корабль, чтобы отыскать его. Поиски не увенчались успехом, и, когда Хиросэ спускался обратно в шлюпку, он был убит прямым попаданием снаряда. Задачей Хиросэ было затопить брандмауэр в горловине бухты, чтобы закрыть выход русским кораблям в открытое море. Задача не была выполнена. Хиросэ же проявил заботу о подчиненном, хотя и не спас его (считается, что он пошел ко дну вместе с брандмауэром). Тем не менее, поведение Хиросэ преподносилось, как проявление истинно самурайского духа, когда командир является отцом для своих подчиненных. Другие брандмауэры, участвовавшие в операции, также потерпели неудачу. Сообщения об этой провальной операции появились уже на следующий день, но пресса писала не о провале, а о мужестве моряков (все они были добровольцами), которые пошли на смертельно опасное дело. Поэтому их стали именовать «отрядом смертников» (кэсситай). Описание подвига самого Хиросэ было опубликовано 29 марта.

«Хотелось бы родиться семь раз, чтобы отдать все жизни за Японию. Решившись умереть, я тверд духом. Ожидаю успеха и улыбаюсь, поднимаясь на борт». Это слова Хиросэ Такео, старшего лейтенанта японских ВМФ (посмертно ему присвоили звание капитана 3-го ранга).

Продолжение следует...

Интересный текст, но вы однобоко рассказываете о сакуре и ее символизме применительно к ВС Японии того периода. Многие иностранные авторы последние годы опубликовали свежие исследования на эту тему, например, Emiko Ohnuki-Tierney Kamikaze, Cherry Blossoms, and Nationalisms. Также я не поняла, причем тут самураи - они не имели к сакуре никакого отношения. Во времена самураев под сакурой сидели их господа и сочиняли стихи по-простому. Сакура - символ милитаристской Японии. Вы уж как-то подчистите свои знания. Или поправьте меня, если я не права.

Впрочем, на флотских касках и погонах военных моряков она (сакура)до сих пор...? А образ Ясукуни и отсчет Ханами? И о самураях я не писал, а лишь вскользь упоминал...Потому, как исследование моё касалось феномена КАМИКАДЗЭ. Трагедия простого народа... А многие обыватели ищут ответ в бусидо и его адептах...? Я согласен с тем, что даже они не делали "погоду" в обществе... Как и с намеком, что у кланов самураев были другие предпочтения в цветах... Ведь сакура это выбор простого народа.