Семь жизней за императора...II

Знаешь, мама, завтра я стану ветром,

По священной воле разящим свыше.

Я прошу тебя о любви и вере,

И прошу - сажайте у дома вишни,

Я увижу, мама - я стану ветром.

Я не стою, мама, твоей слезинки,

Я вернусь - мы вечно идем по кругу.

И я буду видеть твои морщинки,

И на плечи лягут родные руки

В самом высшем, славой слепящем миге.

Не грусти, я жизнью своей доволен,

И смотри на небо - мою обитель.

Я проснулся, мама - мне было больно,

Что во сне последнем тебя не видел.

Ты прости - тебя забывал невольно.

Завтра утром встречу тебя за дверью,

Седины коснусь, унесу усталость.

Десять раз бы умер с улыбкой, верь мне,

Чтобы видеть гордость твою и радость.

...Я увижу, мама, - я стану ветром.

Дзисей

Флот и сухопутная армия находились в Японии в остро конкурентных отношениях. Как и во многих других армиях мира, кадровый состав флота считался более образованным и квалифицированным, но сухопутные войска намного превышали флот по численности. На появление героя-моряка армия ответила созданием своего «ратного божества» — майора (соответствует капитану 3-го ранга) Татибана Сюта (родился в 1865 г.). Он погиб 31 августа 1904 г. в битве при Ляояне. Многочисленные сообщения о его смерти появились 9 сентября. После этого его геройство стало обрастать подробностями. В газетном репортаже («Хоти симбун», 24 сентября 1904 г.) рассказывалось, что во время атаки на русские укрепления Татибана ворвался в лагерь противника и зарубил саблей трех солдат. Однако атака была отбита, и пришлось отступить. При этом погибла треть личного состава батальона Татибана. Лежа в окопе, он признался находившемуся рядом старшему унтер-офицеру, что не в силах снести такие крупные потери, понесенные в день рождения наследного принца Ёсихито (будущий император Тайсё), а потому ему следует погибнуть «ради императора и императорской армии». Сказав так, он выпрыгнул из окопа и был убит.

Генерал Ноги Марэсукэ (родился в 1849 г.) командовал осадой Порт-Артура и был признан главным живым героем сухопутных войск во время русской войны. Однако через семь лет после ее окончания его главным «подвигом» признали не взятие крепости, а ритуальное самоубийство вместе с супругой, последовавшее за кончиной императора Мэйдзи. Мэйдзи скончался 30 июля 1912 г., Марэсукэ сделал себе харакири 13 сентября — в день, когда состоялись похороны императора. Восторженные публикации о самоубийстве появились на следующий день. Это была смерть, возрождавшая древний (и давно вышедший из обихода) самурайский обычай — самоубийство вслед за смертью сюзерена (дзюнси). Самоубийство Ноги Марэсукэ истолковывалось также как акт искупления вины по отношению к многочисленным жертвам (включая двух его собственных сыновей) осады Порт-Артура.

"Победа" японцев при Порт-Артуре до сих пор вызывает споры... Мы не отступили из крепости, мы её предательски сдали... Генерал Ноги потерял при этом в три раза больше своих солдат. В том числе двух своих сыновей. За неделю дивизии превращались в полки, полки во взвода и т.д.

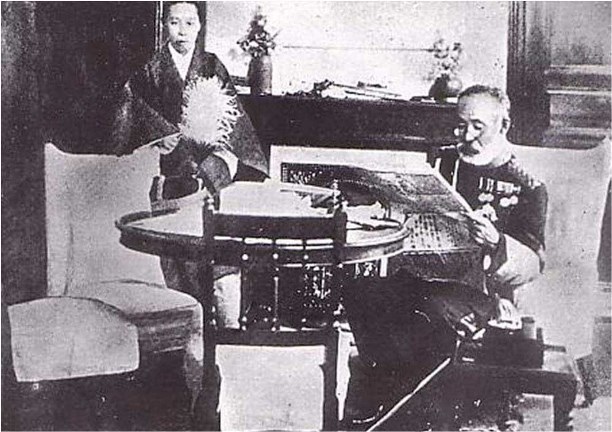

Генерал Ноги со сдавшим крепость русским генералом Стесселем в центре. (Открытка из коллекции автора)

Во время доклада императору Мэйдзи о подробностях осады Порт-Артура, отважный генерал-самурай не выдержал и заплакал, когда назвал общую цифру японских потерь. Ноги попросил разрешения совершить самоубийство для искупления своей вины. Однако монарх запретил делать сэппуку, поскольку генерал строго и неукоснительно исполнял его приказы.

Однако Мэйдзи все-таки разрешил ему покончить с собой — после того как скончается сам. Ноги так и поступил. В тот самый вечер, когда волы вывезли тело императора из дворца, он и его жена совершили дзюнси. Ноги придвинул к окну, смотрящему в сторону дворца, столик, покрыл его белым покрывалом, поставил на него фотографию Мэйдзи. Потом распорол себе живот своим армейским мечом и упал на его острие так, чтобы пронзить себе горло. Жена ударила себя кинжалом в сердце. Утром этого дня супруги позвали ничего не подозревавшего фотографа, который запечатлел их. На этом снимке Ноги в полном генеральском облачении сидит за круглым столиком и читает свежую газету...

Семья генерала Ноги в день ритуального сэппуку

В предсмертном стихотворении Ноги говорилось:

Горюя

О божестве божественном,

Что покинуло

Сей бренный мир,

Отправляюсь за ним.

Поначалу оценки поступка Ноги Марэсукэ были разными — от самых восторженных до самых уничижительных. Однако через пару дней тон газет резко изменился. Правительство имело достаточно возможностей для того, чтобы журналисты одумались максимально быстро. И теперь они слились в согласном хоре: Ноги был признан образцом верности монарху. Другие мнения не приветствовались. Еще в XVII веке сёгунат запретил смерть «вслед за господином». Ноги Марэсукэ нарушил запрет в веке ХХ и был признан героем.

После Японско-русской войны появления новых "героев" пришлось ждать довольно долго. Хотя Япония и участвовала в Первой мировой войне на стороне Антанты, ее вовлеченность оказалась минимальной и не оставила глубокого следа в народной и государственной памяти

В начале 1930-х годов Япония приступила к оккупации Маньчжурии, входившей в состав Китая. Поскольку это вторжение вызвало в Китае бурю протестов и нападений на японцев, 28 января 1932 года японский десант высадился в Шанхае, где было ранено и убито несколько японских буддийских монахов. Шанхайская операция была рассчитана на то, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от событий в Маньчжурии. План удался: 1 марта была провозглашена независимость Маньчжурии, и уже 3 марта боевые действия в районе Шанхая были прекращены, а японский экспедиционный корпус вернулся домой. Но в Маньчжурии все равно оставались японские войска. Япония начала войну против Китая. Она продлится 15 лет и окажется самой длинной в японской истории. По сути это был пролог ко Второй мировой войне. Япония вступила в нее раньше Германии.

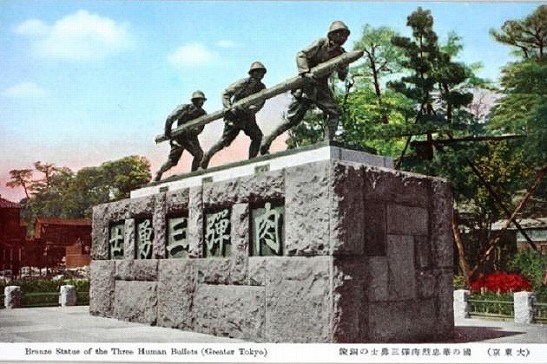

открытка с тремя "героями" 1932 года (из коллекции автора)

В качестве примера для подражания была взята очень популярная в то время история о трёх японских сапёрах, которые в 1932 году во время «Шанхайского инцидента» подтащили «бангалорскую торпеду» к китайским укреплениям и подорвались вместе с ней, создав брешь во вражеской обороне.

Этих солдат стали называть «тремя героями» (санъюси), слава о них распространилась по всей стране. Сообщения об их подвиге появились 24 февраля.

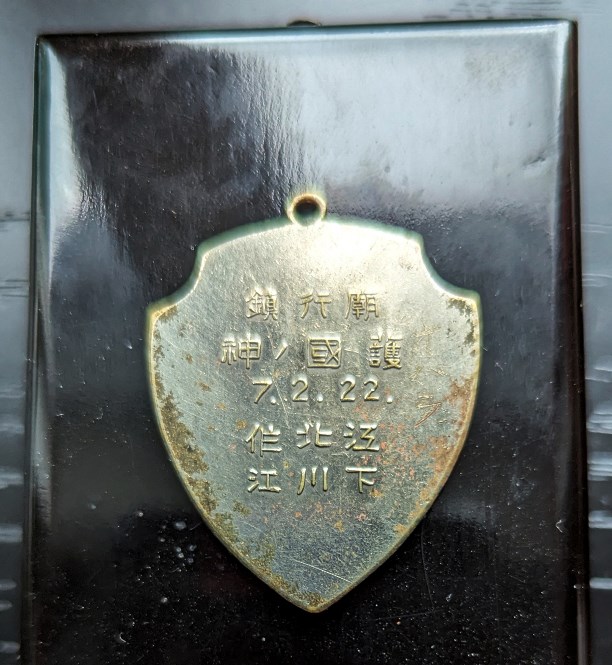

медаль в память геройского события...(из коллекции автора)

Шанхайские бои прочно запечатлелись в памяти японцев. Во многих городах была установлена скульптурная группа «Три героя». Легенда гласила, что три солдата инженерных войск обвязали себя взрывпакетами и бросились на колючую вражескую проволоку для того, чтобы расчистить путь для доблестной японской армии. Газеты захлебывались от восторга, предлагали довести их подвиг до ушей императора, увековечить в школьных учебниках. На экранах появилось по меньшей мере восемь кинолент, посвященных подвигу. Дело было представлено таким образом, что перед его совершением герои имели достаточно времени на размышление, успели перекурить, принять обдуманное решение, попрощаться друг с другом и прокричать: «Да здравствует император!»

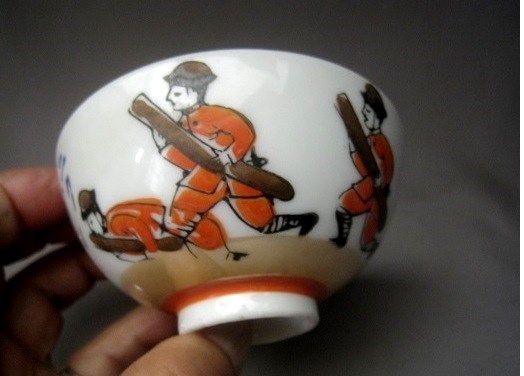

детская чашка для риса - японцы должны готовиться к жертве с детства...

На современников подвиг трех солдат произвел колоссальное впечатление: впервые со времен Русско-японской войны наконец-то появились новые герои, которые пожертвовали своей жизнью ради процветания империи. Находили, что их героизм превосходит солдатские подвиги Русско-японской войны: тогда-де люди гибли, выполняя приказ, а сейчас три солдата сами приняли решение погибнуть. Читатели присылали в газеты и журналы письма, где прямо говорилось о том, что они испытывают «радость»: пока Япония рождает таких героев, беспокоиться за будущее страны не стоит.

Японские газеты твердили, что на такой подвиг способны только японцы. Потребительское городское общество западного типа, начавшее формироваться в Японии до Великой депрессии, не могло предложить ничего подобного. Тем более в условиях экономического кризиса, порожденного, как считалось, чуждой «материальной цивилизацией». Японец — как некий усредненный культурный конструкт — не был готов ощущать себя частичкой «японского народа» в мирной жизни, которая рассыпалась на осколки. Для такого самоощущения требовались более сильные стимулы.

Генерал Усироку Дзюн (ещё один автор движения камикадзе) начал активно продвигать инициативу по созданию в войсках специальных отрядов «никудан» (человек-снаряд).

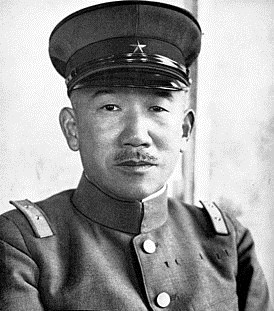

Генерал Усироку Дзюн (1884-1973)

В письмах, публиковавшихся тогда в прессе, в сочинениях школьников едва ли не самым частым было слово «слезы». Но это были не слезы жалости, а слезы умиления. «Люди с душой — будь то сто человек или тысяча — все они не могут сдержать слез. Нет такого человека, который бы не заплакал. Именно эти слезы — горячие, чистые слезы — являются символом наших чувств. Это слезы благодарности. Это прекрасные слезы».

И куда было деваться юному японцу, отягощенному общинным сознанием, когда со всех сторон на него смотрели "герои", отдавшие жизни за императора?

Религия синто, окружавшая жизнь японцев с детства, так же поддерживала тему жертвенности... ТЮКОНХИ - памятник показавшим верность (павшим) был в каждом синтоистском храме...через эти "снаряды" души воинов возносились на небо и превращались в богов "ками"...

Тю-кон-хи в комплексе синтоистского храма в г. Томари (о.Сахалин), например...

в маленьких селениях и в больших городах (в отделениях общества ветеранов императорской армии) были небольшие подобия тюконхи, в которые вкладывались списки павших воинов данного региона (префектуры) и с ними проводили ритуал поминовения по праздникам синто. В храмовых тюконхи имена писались на табличках из дерева...

Футляр (аналог тюконхи) Токийского филиала общества ветеранов ИАЯ (из коллекции автора)

Вскользь я упомянул, что милитаристская Япония вступила в войну прежде фашистской Германии. Но, как только начались факельные шествия гитлеровцев, японцы присоединились к т.н. тройственной оси: Берлин-Рим-Токио (нам это понадобится в заключение статьи)...

Правящая верхушка разглядела, таки, в безумствах Европы "родственные души". Начались обмены делегациями. Совместные учения. Обработка молодежи в нужном ракурсе... Ах, как принимали в Японии "гитлерюгенд"...

Значки, персональные билеты на транспорт, молодежные форумы пестрили свастикой с японскими флагами...Поскольку у нас изображение запрещено, я не стану пачкать блог...Но запомним до конца статьи...

Справедливости ради, нужно отметить, что в сознании нашего обывателя "камикадзе" это по большинству летчики-пилоты... Но "способов" расстаться с жизнью было намного больше...

Фукурю, или «Затаившиеся драконы» –японские водолазы-камикадзе, которые ходили по морскому дну с минами, прикрепленными к пятиметровым шестам.

Это и прикованные (самостоятельно) к оружию бойцы, и люди-торпеды, и водолазы с бомбами, и мини подводные лодки...

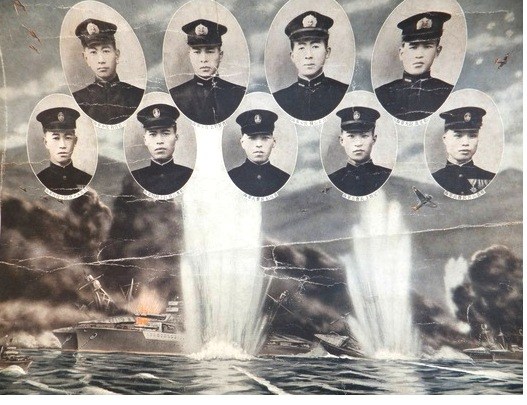

Мы с Пёрл-Харбором связываем, в основном, победы летчиков и знаменитых японских истребителей Zero 0 (Мицубиси), но первыми сражение начали мини подводные лодки Японии. Экипажи которых состояли из двух моряков. Лишь двое из офицеров вызвались на атаку сами...ОСТАЛЬНЫХ НАЗНАЧИЛИ....

В середине ноября 1941 года командующий 6-м флотом вице-адмирал Симидзу Мицуми зачитал экипажам подводных лодок приказ генерального штаба японского ВМФ о подготовке к войне с США. К тому моменту во флоте было создано специальное подразделение из десяти человек — Третья эскадра подводных лодок под командованием лейтенанта Ивасы Наодзи — управлявших сверхмалыми подводными лодками класса «Ко-хётэки» (тип A). Двухместные подлодки, вооружённые двумя 450-миллиметровыми торпедами, развивали рекордную для того времени скорость в 24 узла. План их использования предполагал возможность, что подводники должны были врезаться в крупные вражеские корабли — то есть, выполнять роль камикадзе."Что бы ни случилось со мной — если я уйду, это будет на службе моей страны. Невозможно передать словами, насколько я благодарен за привилегию бороться за мир и справедливость".

— из прощального письма офицера-подводника Сакамаки, 16 ноября 1941

5 декабря подводная эскадра лодок-носителей без обнаружения вошла в гавайские воды. Незадолго до 4:00, в ночь с 6 на 7 декабря, командир эсминца «Уорд» лейтенант Уильям Аутербридж (Аутбридж) получил радиосигнал с тральщиков USS Condor и USS Crossbill, патрулировавших вход в гавань Пёрл-Харбор: тральщики сообщали, что заметили перископ неизвестной подводной лодки. Аутербридж привел свою команду в состояние боевой готовности и безуспешно просканировал указанный район с помощью эхолота. Аутербридж прекратил свои поиски около 4:30, а ещё через полчаса Condor и Crossbill вернулись на свои якорные стоянки в Пёрл-Харборе. Чтобы пропустить корабли часть противолодочной сети, размещённой поперек гавани, была поднята — сеть оставалась открытой до 8:40.

В ночь на 7 декабря события поблизости от Пёрл-Харбора развивались так, как предписывают различные наставления на флоте. Еще с вечера 6 декабря японские подводные лодки-носители, подтвердив уверенную работу штурманов, заняли позиции примерно в восьми милях от входа в гавань. С них были видны огни на Оаху и даже рекламы на пляже Уйкики. Порывы ветра доносили звуки джазовой музыки, передававшейся по радио.

В 3 часа ночи четыре малые подводные лодки были спущены на воду и своим ходом направились к Пёрл-Харбору. На пятой дело не ладилось: отказал гирокомпас. После двухчасовых попыток исправить его командир младший лейтенант Кацуо Сакамаки решил в любом случае выполнить задание. Прощание с офицерами — и оба подводника, держа в руках легкий завтрак и по бутылке вина, заняли свои места в лодке. Несколько минут после их ухода ощущался легкий запах духов: следуя традициям самураев, они крепко надушились перед боем. Ни провожавшие, ни уходившие не тешили себя иллюзиями: личные вещи экипажей сверхмалых подводных лодок были тщательно упакованы, к ним приложены прощальные письма родным и завещания.

Меч одного из "камикадзе"...Надпись на нем гласит, что ещё в марте воин простился с жизнью и готовился к жертве...Назад пути нет - гири (долг чести)

Около 6:30 эсминец «Уорд» получил новое сообщение: самолёт-разведчик и судно технического обслуживания «Антарес»[англ.] заметили подлодку, которая, как им показалось, пыталась незаметно войти в гавань, следуя за «Антаресом». К моменту прибытия «Уорда» самолёт-разведчик уже преследовал одну из сверхмалых подводных лодок. Около 6:45 эсминец начал сбрасывать глубинные бомбы, пока на поверхность не поднялось нефтяное пятно — что свидетельствовало о поражении цели. В 6:53 Аутербридж сообщил на военно-морскую базу Перл-Харбор, что у входа в гавань им была потоплена подводная лодка противника...

На мой взгляд, руководство страной уже в начале 1944 года понимало, что победа в войне ускользнула от Японии. Силы и средства для ведения истощились... Необходимо было найти неожиданные и действенные меры, если не для победы, то для выхода из неё с честью.

Вот чашки из моей коллекции с символами несостоявшейся Олимпиады 1940 года. Она должна была состояться в Японии. Выпустили много предметов с её символами (на Сахалине уже три предмета найдено поисковиками с символами Олимпиады). Но война исчерпала все финансы страны и... правительство расписалось в невозможности её проведения.

Мы подошли к самому функциональному использованию "ресурса" , который пестовали милитаристы многие годы. Это летчики-камикадзе и их победы ... Но об этом в третьей заключительной части...

Продолжение следует...

Читая блог, даже чхать перестал

Domo arigato