Православные мученики земли Курильской

Когда я, выйдя на пенсию, выбирал формы для воплощения своих скромных исторических знаний, были разные планы. Я пробовал и пьесы, и видеофильмы, и монографии... Первое время меня очень интересовала тема таинственного народа айну "сошедшего с небес". Во-первых, для меня было потрясением узнать, что столь "японский" образ самурая списан с айну. Оружие, виды единоборств японцы переняли у курильцев. Воинственный народ до 19 века успешно противостоял "торгашам" японцам. И сами японцы не отрицают заимствования воинственных атрибутов малочисленного народа айну. Во-вторых, это история и нашего края, который считают своею родиной айну. И из которого их репатриировали в Японию дважды. Мне виделся киносценарий: В сентябре 1945 года группа десанта 113 ОСБ капитана 3 ранга Чичерина "заблудившаяся" в тумане высаживается на одном из островов Южных Курил. Их встречают , не похожие на японцев, люди с иконой Николая Чудотворца и на ломаном старорусском приветствуют освободителей... Это вполне могло быть на самом деле. К сожалению, духа на сценарий пока не хватило, а сокращенный вариант статьи предлагаю Вашему вниманию...

Православные мученики земли Курильской

Таинственная и трагическая история народа айну на протяжении вот уже нескольких веков является предметом изучения ученых. До сих пор нет единого мнения – откуда и когда этот народ пришел в наш островной край. Нас же интересует аспект, связанный больше с политическими плодами соперничества двух держав в Курильском регионе. Заложниками этого соперничества стали десятки православных айнов, чей жизненный устав, обычаи и вера предков, родные места в одночасье перестали существовать.

Курильские айны прежде жили на Северных Курилах, преимущественно на островах Парамушир и Шумшу, но в связи с тем, что они занимались в основном рыболовством, айны часто перемещались по всей цепочке Курильских островов. Таким образом, уместно считать, что их деятельность распространялась от южной оконечности Камчатки до острова Уруп.

В период между 1711 годом, когда русские впервые вступили на Курильские острова, и 1875 года, когда был подписан договор (передающий Курилы Японии) курильские айны были в российском подчинении. Русские казаки и миссионеры были среди первых русских, с которыми курильские айны вступили в контакт. Русские высадились на Северные Курилы с Камчатки в начале восемнадцатого столетия. В то время казаки преимущественно занимались сбором мехового налога – ясака, русские миссионеры делали всё, чтобы распространить среди курильских айнов православие, и учили их русскому языку. Заслуженно первым в этом ряду миссионеров стоит имя Ивана Петровича Козыревского (1686-1734) в монашестве Игнатия. А.С.Пушкин писал, что «Козыревский в 1713 году покорил два Курильских острова и привез Колесову известие о торговле сих островов с купцами города Матмая» (1). В текстах «Чертежа морским островам» Козыревского было написано: «На первом и другом острову в Камчатском Носу с самовластных показанных курил в том походе ласкою и приветом, а иных воинским порядком, вновь в ясачный платеж привел» (2). Еще в 1732 году известный историк Г.Ф.Миллер в академическом календаре отмечал: «Прежде сего у тамошних жителей никакие веры не было. Но за двадцать лет по повелению его императорского величества построена там церкви и школы, которые нам надежду подают, и сей народ от времени до времени из их заблуждения выведен будет» (3). Монахом Игнатием Козыревским на юге Камчатского полуострова на собственные средства была заложена церковь с пределом и монастырь, в котором он сам потом и постригся. Монастырь, основанный Иваном Козыревским, являлся пустынью старейшего в Восточной Сибири Якутского Спасского монастыря, построенного по инициативе служилых людей в 1663 году. Монастырь этот считался «центром благочестия и христианского просвещения» на восточных окраинах империи (4). Козыревскому удалось обратить в веру «тамошних иноверных людей» - ительменов Камчатки и курильских айнов. Судьба миссионера сложилась трагически. В 1734 году, прибывший в Москву хлопотать за открытые российские земли, монах был обвинен в убийстве и умер в тюрьме. Сам сподвижник Петра I Феофан Прокопович с негодованием говорил: «старец Козыревский неправедно обвинен» (5). Так погиб первый миссионер Камчатки и Курил.

Камчатские храмы – подлинная колыбель православия на тихоокеанском побережье России и Русской Америки. В них получали благословение на походы «встречь солнцу» русские мореходы и промышленники. Отправляясь на Курильские и Алеутские острова «для промыслу» или «прииску новых ясачных людей» для государевой казны, они несли на эти земли свой хозяйственно-бытовой уклад жизни, основанный на традициях и обычаях православной веры.

Будучи людьми отнюдь не «мягкого» характера, казаки проводили в отношении аборигенов Курил гибкую политику. В частности, принявших православие или «новокрещенных», как их тогда называли, на 10 лет освобождали от уплаты ясака. «Для увеличения количества принявших православие, -писал С.П.Крашенинников-, почти во всех острогах имеются учителя и безо всякой платы обучаются дети как казаков, так и камчадалов. Христианство распространилось теперь к северу до коряков, а на юге до Третьего Курильского острова…» (6). Третьим островом в ту пору назывался обычно остров Ширинки, ныне – остров Анциферова.

Курильские айны тесно соприкасались с русскими промышленниками и казаками с Камчатки. Приняв православие, они носили русские имена и фамилии, некоторые из них знали русский язык. В 1747 году «новокрещенные» курильцы с островов Шумшу и Парамушир, которых насчитывалось более двухсот человек, через своего тоена (вождя) Сторожева обратились в православную миссию на Камчатке с прошением прислать священника «для утверждения их в новой вере». Камчатский архимандрит не дал им священника, «по неимению свободного», но в мае 1749 года направил к ним в качестве учителя отставного казака Шергина, изъявившего желание «быть неотлучно при обучении Курильских отроков». Шергин учредил на острове Шумшу школу, просуществовавшую до 1875 года и в которой постоянно обучалось не менее 15 мальчиков-айнов с Шумшу и Парамушира (7).

В 1756, а по другим данным в 1757 году, купеческим приказчиком Семеном Кузмичем Ломом на Шумшу была построена небольшая церковь – часовня в честь Св. Николая Чудотворца. Этот святой особенно почитался на Дальнем Востоке, как заступник всех мореходов и путешественников. Поводом к строительству часовни послужили успехи в пушном промысле, который вел С.К.Лом на острове в течение нескольких лет. В этой часовне с тех пор и помещалась айнская школа, которая прежде очень бедствовала «по недостатку приличного помещения». После первых учителей из казаков в наставники стали поступать выучившиеся в школе курильцы. Первым из них был крещеный айн по фамилии Причин (Прицын), и от него уже потом звание учителя постоянно переходило к выучившимся грамоте курильцам (8).

По словам историка А.С.Полонского, церковь Св. Николая Чудотворца составляла «замечательность о.Шумшу», потому что «угодник был в особенном уважении у промышленных, посещавших 1-й остров, и часовня оставалась в исправности ещё в 1830-х годах» (9).

Жизнь Курильских айнов продолжалась по издавна заведенному уставу. Ловили рыбу, били морского зверя, крестили в православных храмах своих детей, носили русские одежды, имели русские имена, говорили по-русски и с гордостью называли себя православными. Немало способствовала русификации курильских айнов Российско-американская компания, в 1799-1868 годах включавшая Курилы в сферу своих торговых интересов. Люди компании основывали поселения на островах, давали заработки местным айнским рыбакам, зверобоям и приучали их к российскому менталитету. Не забывали Курилы и священники компании. Благодаря особому государственному статусу компании они постоянно плавали на судах РАК от острова к острову и проводили службы не только для чинов компании, но и местных российских подданных.

Очаг православия на Курильских островах, возникший в первой половине XVIII века, с тех пор никогда не угасал. Позднее церковь в бухте Майрупо (ныне залив Байкал) на о. Шумшу была построена на средства Российско-Американской компании, расположившей здесь свою факторию. Сведения о её существовании мы находим в записках известного мореплавателя В.А.Римского-Корсакова, заходившего в бухту Майрупо на шхуне «Восток» в сентябре 1854 года. Посещение фактории и здешней церкви произвело на него, видимо, хорошее впечатление. Позднее он писал: «Избы, церковь и пакгауз привезены из Ситхи и достроены выкидником еловым и тополевым, которого туда приносится морем немалое количество, без сомнения с камчатского берега. Церковь хоть куда: изобильно украшена утварью и может поместить до 50 человек. Священника в ту пору не было, и Форсман (управляющий факторией) по воскресеньям сам читал молитвы прихожанам» (10).

Неоднократно на Курилах бывал с визитом епископ Камчатский, Курильский и Алеутский будущий Святитель Московский и апостол Америки и Сибири отец Иннокентий (Вениаминов). В разносторонней деятельности выдающегося представителя православной церкви Курилы занимали особое место. Неоднократно отец Иннокентий направлял миссионеров к курильцам. В отчете Синоду он обеспокоено пишет: «В прошлом 1849 году, был послан в Курильский отдел священник Никита Омофорский, для исправления обыкновенных треб; но также как и прежде посланные туда священники, мог быть только на острове Шумшу, и видел Курильцев почти тех же самых, которых видели его предшественники; а прочие, с их семействами, опять не имели возможности видеть священника. Нынешнего лета я намерен отправить в Курильский отдел священника (и отправил) с тем, чтобы он остался там на зиму и постарался бы увидеть всех Курильцев» (11).

Не оставлял своим вниманием курильских айнов отец Иннокентий и в последующие годы, когда ему пришлось переехать с Русской Америки на материк. Так, например, в начале 1858 года он отослал митрополиту Московскому Филарету письменное донесение, полученное от миссионера с Курильских островов. Биограф И.Вениаминова И.Барсуков, опубликовавший этот документ, к сожалению, не указал имени этого миссионера, который в 1858 году «вторично был послан к курильцам». Но само донесение стоит того, чтобы привести его почти полностью. В нем миссионер пишет: «Последнюю зиму я провел на острове Парамушире. Со мною на одном прибрежье зимовал с несколькими курильскими семействами, курильский тоен, старец весьма почтенный и кроткий, знающий русскую грамоту и очень усердный к службе церковной. Во всё время моего пребывания он не пропустил ни одной службы церковной. В дни великих праздников, когда не было холодно и не было бурных метелей, у нас совершались литургии в полотняной церковной палатке, которая для защиты от ветра в свое время устанавливаема была между нанесенными снеговыми стенами, а снежный пол в церкви всегда устилался чистыми травяными Церерами, или зелеными кедровыми ветками. Другие же церковные службы, по непрестанным затруднениям от зимнего времени, постоянно происходили в моей поместительной юрте» (12).

Влияние русской культуры и православной веры не могло не повлиять на сознание и образ жизни Курильских айнов, и они уже не мыслили себя без России.

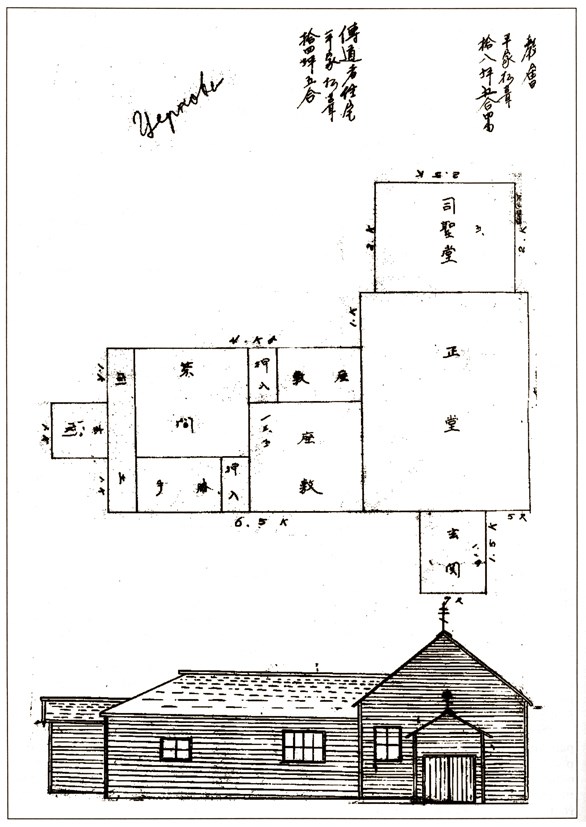

Японский план православной церкви на о.Шикотан

В 1875 году Россия и Япония заключили Санкт-Петербургский договор, в соответствии с которым согласились обменять Северные Курильские острова на Южный Сахалин. В результате весь Сахалин стал российской территорией, а вся цепь Курильских островов была включена в границы Японской империи. Но договор не ограничивался только территориальными вопросами. Он стал приговором и православным айнам. Как подданные российской империи айны должны были в течение трех лет либо переехать в Россию, либо принять японское гражданство. В результате 12 или 13 курильских айнов решили остаться российскими подданными и в 1877 году перебрались в Петропавловск-на-Камчатке. Они поселились в деревне Сероглазки в Авачинском заливе и оставались там до 1881 года. Лишенные своих родных мест и привычного образа жизни айны тосковали по своему народу и своим домам. В конце 1882 года они соединились с оставшимися сородичами (13). Принимая японское гражданство, курильские айны справедливо полагали, что, будучи вместе, и в родных местах они сумеют сохранить свой народ, свои традиции, свою веру. Будут вести тот же образ жизни, что был у них до этого.

Однако японское правительство не устраивало наличие русскоязычного контингента подданных империи на границах с Россией и вдалеке от японских властей. В 1884 году японцы заставили всех 97 курильских айнов переехать на о. Шикотан на Южных Курилах (14).

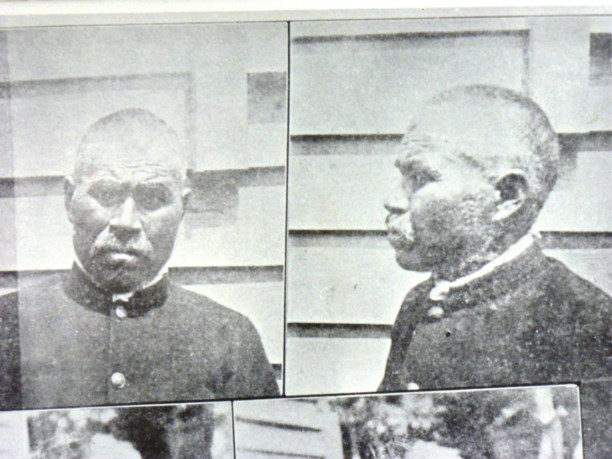

Фото последнего тоена (вождя) православных курильцев Якова Строжева (из японских архивов)

Можно представить, как народ более полутора веков говорящий, думающий и молящийся по-русски оказался в центре непонятной страны, языка и культуры. Без привычного промысла, жилищ и образа жизни. Несколько десятилетий курильские айны говорили по-русски, молились в отстроенной скромной православной церкви, отмечали православными обрядами все события небольшой колонии, но процесс насильственной японизации сводил на нет усилия сохранить прежний образ жизни. Вождь айнов Яков Сторожев пытался отстаивать права сородичей, но никто не слушал голоса малого народа. Айны были против изменения имен с русских на японские, против обучения японскому языку и манерам, против обращения в буддизм. Сторожевы получили новую фамилию Судо. Нопограбины – Ногура, Прицыны – Фуруичи, Черных – Араки или Тсуруи. К тому же японцы верили, что айны могут заниматься нетрадиционными для них земледелием и животноводством. Это была резервация по-японски. Чтобы окончательно перечеркнуть надежды айнов на самостоятельное определение собственной судьбы в сентябре 1922 года японские власти, лицемерно назвав это «Актом о защите народа айнов», конфисковали у Курильцев землю. Согласно составленного документа, у айнов на небольшом острове было конфисковано 689 гектаров земли. И курильские айны начали вымирать. На японском кладбище в г. Малокурильске и сейчас можно прочитать на самом большом памятнике японской азбукой «катакана» написано «СУТОРОДЗЕФУ» и высечен православный крест. Это могила последнего тоена (вождя) курильских айнов Якова Сторожева православного вероисповедания волею судьбы похороненного на японском кладбище (15). В могилах без надгробий лежат и другие православные мученики Сторожевы, Прицыны, Черных, Нопограбины, Красильниковы и многие другие.

Могила Я.Сторожева в п. Мало-Курильске

Возводя новые церкви и ставя православные святыни на Курилах, мы обязаны помнить и об этих истинных мучениках земли Курильской.

Примечания:

- Марков С. Вечные следы. - М., 1973. – С.174.

- Огрызко И.И. Открытие Курильских островов // Ученые записки Ленинградского ун -та. – 1953. - № 157. - Вып. 2.

- Полевой Б.П. Первооткрыватели Курильских островов. – Южно-Сахалинск, 1982. - С.48.

- Костанов А.И. Русская Православная Церковь на Сахалине и Курильских островах: исторический очерк. – Южно-Сахалинск : Общ-во изучения Сахалина и Курильских островов, 1991. – С.10.

- Полевой Б.П. Указ.соч. – С. 49.

- Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. – М., 1948. – С. 265.

- Костанов А.И. Указ.соч. – С.11.

- Там же. – С. 11.

- Полонский А. Курилы. – СПб., 1871. – С. 54.

- Римский-Корсаков В.А. Случаи и заметки на винтовой шхуне «Восток» (из воспоминаний командира) // Морской сборник. – 1858. - № 12. – Неофиц. Отдел.

- Барсуков И. Иннокентий: Митрополит Московский и Коломенский по его сочинениям, письмам и рассказам современников. – М., 1883. - С.283 - 284.

- Барсуков И. Указ.соч. – С.436 -438.

- Заяц М. О документах по истории курильских айнов, хранящихся в Сахалинском областном краеведческом музее // Вестник сахалинского музея. –2003. - № 10. - С.119.

- Там же. – С.120.

- Самарин И. Ещё одна кладбищенская история // Особое мнение. - 2005. - №11. – С. 12

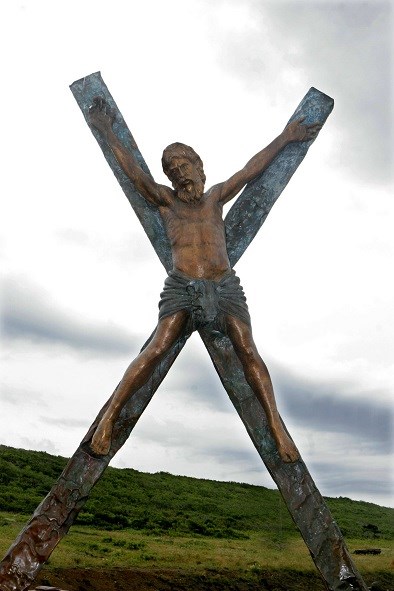

Современный памятник Св. Андрею Первозванному на Курилах

P.S. обещанный мною документ о современной позиции айну о.Хоккайдо:

Обращение председателя Комитета по возвращению автономной земли Айну-Мосири Ямамото Калзуки к губернатору Сахалинской облает В.П. Федорову

5 августа 1992 года

Уважаемый г-н Губернатор !

Позвольте мне, Ямамото Кадзуки, живущему в Айну-Мосири (Земля людей), обратиться к Вам с этим посланием. Айну-Мосири является поселением айнов, которое было захвачено «вадзинами»- японцами.

В результате нажима Японского правительства эта земля стала японской территорией. С тех пор, как эта земля стала называться «Хоккайдо», прошло 120 с лишним лет. В те времена наши предки оказывали сопротивление японскому правительству и много раз защищали Айну-Мосири, проводя сопротивительную (1) борьбу. Однако наши предки в результате уловок и превосходства в оружии японского правительства вели жизнь, полную лишений. И до настоящего времени мы также испытываем трудности, а противоречия между нами и японским правительством и администрацией каждого района лишь обостряются.

Итак, между правительством бывшего СССР и японским правительством проводились переговоры о проблеме Северных территорий. После распада Советского Союза двухсторонние переговоры между Японией и Вашей страной, думается, будут развиваться.

Ясно, что Северные территории, на которых настаивает японское правительство, исторически являются частью Айну-Мосири, и у японского правительства нет никаких оснований требовать их возвращения. В октябре прошлого года мы создали комитет по возвращению автономной земли Айну-Мосири. Я являюсь председателем этого комитета. Мы выступаем против японского правительства, незаконно требующего возвращения Северных территорий, и усиленно заявляем о том, что право владения этими территориями имеем мы - Айну.

Японское правительство, воспользовавшись экономическими трудностями в Вашей стране, совершая экономическую помощь, требует возвращения Северных территорий. В ходе этого существование айнской народности совершенно игнорируется, делается фальсификация исторических фактов, как будто Айну-Мосири исторически являлась и является землей вадзинов-японцев.

Подобные уловки японского правительства и губернаторства Хоккайдо сурово осуждаются большинством айнского народа, и мы собираемся настойчиво продлевать наши законные требования.

Предположим, если, в худшем случае, Ваша страна не учтет требований айнского народа и японскому правительству будут переданы Северные территории, то с учетом того, сколько лет разрушалась природа Айну-Мосири, где мы сейчас живем, ясно то, что Айну-Мосири на Северных территориях потерпит полное разрушение

Господин губернатор!

Прочтите план нашего комитета (2). Мы от всего сердца просим Вас понять пожелания айнского народа.

Заканчивая письмо, желаем Вам большой - плодотворной работы, счастья, а вашей области желаем процветания.

С глубоким уважением!

Председатель комитета по возвращению автономной земли Айну - Мосир

Ямамото Кадзуки

ГАСО, ф.1172, оп.1, д. 112, л.1-2. Ксерокопия.

Примечания: 1. Так в документе.

2. Приложенный к документу "План действий Комитета по защите автономной

земли Айну-Мосири" не публикуется.

http://nethistory.mirtesen.ru/blog/43571848451/BRI..

Сообщение И.П. Козыревского о географических открытиях было опубликовано в «Санкт-Петербургской газете» с указанием, что «нифонцы (японцы) далее Матсмаю в северную сторону на иные острова не ходят и живут здесь айны, которые, по собственному заявлению, живут самостоятельно и не в подданстве, а нифонцы зависят от них». Карта Козыревского всех Курильских островов (включая Хоккайдо), а также Камчатки и Сахалина была опубликована Ремезовым в Петербурге в 1719 году.

Еще в 1761 году сибирский губернатор Соймонов доносил в Петербург, что, согласно его расспросам японцев, те утверждали, что «Курильские острова, включая Эдзо (т.е. Хоккайдо), не зависят от Японии». Однако еще русские экспедиции М. Шпанберга, В. Вальтона и А. Шельтинга в 1739–1742 годах досконально исследовали южные острова Курильской гряды и установили, что на них, включая Хоккайдо, нет японских чиновников и японских временных или постоянных поселений. Сами острова заселены айнами, в антропологическом плане совершено не похожими на японцев. Кроме того, Мартын Шпанберг в своем плавании 1739 года произвел демонстрацию высадки на участке северо-восточного побережья японского острова Хонсю.

Большая часть айнов – свыше 1000 человек – отбыли на Хоккайдо в 1947-1948 гг., и к началу 1949 г. на Сахалине оставались не более 100 айнов. Вероятно, многие из этих задержавшихся туземцев тоже вскоре покинули остров. В 1979 г. на Сахалине было зарегистрировано лишь три человека айнской национальности. В экспедиционных поездках последующих лет нам доводилось встречаться с потомками айнов от смешанных браков (с корейцами, ороками, русскими).

В рамках проекта в городе Абасири с 22 мая развернута одноименная выставка. На ней представлены фотографии из фондов краеведческого музея. В июле этого года экспозиция переедет в Саппоро – в Музей Хоккайдского университета.

Затем выставка «Забытые страницы истории. О жизни коренных народов Сахалина в ХХ веке» станет доступна сахалинцам. Но в экспозиции в краеведческом музее используют фотоматериалы из фондов Хоккайдского музея народов Севера.

В рамках проекта научные сотрудники Евгения Фирсова и Ольга Соловьева выступили с докладами перед японскими учеными и коллегами в Хоккайдском музее Народов Севера и в Хоккайдском университете. Они познакомили коллег с результатами своей работы по темам «Современные исследования коренных малочисленных народов севера Сахалина» и «Научно-исследовательская деятельность Сахалинского областного краеведческого музея».

После советско-японской войны 1945 большинство айнов Сахалина и Курил вместе с японцами было выселено (отчасти также добровольно эмигрировало) в Японию. 7 февраля 1953 г. уполномоченный Совета Министров СССР по охране военных и государственных тайн в печати К. Омельченко в секретном предписании указал начальникам отделов Главлита СССР (цензорам): "запрещается опубликовывать в открытой печати какие-либо сведения о народности айны в СССР". Этот запрет просуществовал недолго, уже в начале 1970-х возобновились публикации айнского фольклора.

Депутаты решили создать рабочую группу, чьей основной задачей будет найти документальные доказательства существования айну на территории России: упоминания в итогах последней переписи населения, исторической литературе и архивах. В случае успеха, как сказано в сообщении, рабочая группа подготовит проект обращения к председателю правительства России о включении народа айну в перечень коренных малых наров Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В настоящее время, отмечалось в сообщении, народ айну входит лишь в перечень коренных малочисленных народов мира.