В сахалинских СМИ в послевоенные годы работало немало наших коллег, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. В год 80-летия Великой Победы мы решили рассказать об этих замечательных людях — истинных патриотах, которые внесли неоценимый вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, а позже в развитие островной журналистки.

На берегах Горького озера и Амура

Николай Васильевич Сухоруков появился на свет 29 мая 1926 года в крестьянской семье. Село Черная Курья, где жили его родители, стоит в одном из красивейших мест Алтайского края, где степь сливается с бескрайней тайгой. Рядом раскинулось Горькое озеро – уникальный водоем, происхождение которого окутано легендами. Вода в нем имеет соленый вкус, меняющийся в зависимости от времени года.

Жизнь на берегах Горького озера тогда была в самом деле несладкой – то неурожай, то неподъемные налоги на сельчан. И в 1937 году семья Сухоруковых в поисках лучшей доли перебралась в Хабаровск. Николай учился в средней школе, из всех предметов больше всего любил рисование. В 15 лет он окончил шестой класс, впереди были безмятежные месяцы летних каникул, купание и рыбалка в Амуре... Но вечером 22 июня 1941 года в Хабаровск, преодолев семь часовых поясов, пришла страшная новость о коварном нападении Германии на Советский Союз. В городе прошел митинг, на котором приняли резолюцию, что война ставит перед дальневосточниками три главные задачи: во-первых, настойчиво изучать военное дело, во-вторых, увеличивать производительность труда и направлять все усилия на победу над врагом, в-третьих, не забывать о том, что на их пограничный край могут в любой день напасть японские империалисты.

Коля Сухоруков и его друзья взахлеб читали сводки с западного фронта, с завистью повторяли имена юных партизан, сыновей полка, о которых писали газеты. Как же им не повезло, что война идет так далеко! Жили бы поближе, хоть на Урале – непременно сбежали бы из-под родительского крова: оттуда было легче встать в один строй с солдатами, воевавшими с ненавистным врагом.

В Хабаровске активно работала краевая организация Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим), которая готовила пополнение для армии, обучала горожан навыкам отражения воздушных и химических атак. За годы войны в Хабаровском крае 92 758 человек вступили в Осоавиахим, и одним из них был Николай Сухоруков. Больше всего ему нравилось заниматься стрельбой: он точно поражал мишени, представляя, что целится в проклятых фашистов.

Окончив восьмой класс 38-й средней школы, Николай устроился мастером в отдел технического контроля на завод "Дальдизель". Но поработать успел всего три месяца. В декабре 1943 года его призвали в Красную Армию.

В охране легендарного генерала

"Хабаровских призывников привезли сначала во Владивосток, на комиссию, где их распределяли по воинским частям, - рассказывает Сергей Сухоруков, сын ветерана. – Отец вспоминал, что ему там очень повезло. Военкомы всех спрашивали, кто умеет хорошо стрелять. Отец показал свои результаты в стрельбе на занятиях Осовиахима, и его отобрали в 23-ю окружную школу снайперов, которая дислоцировалась недалеко от Уссурийска. Он учился там с января по апрель 1944 года, и уже через месяц привинтил на гимнастерку значок ворошиловского стрелка. Школу окончил с отличием!

Ему присвоили воинское звание "снайпер-рядовой" и направили в 211-й стрелковый полк 22-й стрелковой дивизии имени Чапаева. До июня 1945 года он служил в Приморье, а потом их часть перебросили на границу с Маньчжурией и начали активно готовить к боевым действиям. Все уже знали, хотя официально об этом не говорилось, что Советский Союз скоро вступит в войну с Японией".

В июне на Дальний Восток прибыл генерал армии Афанасий Белобородов - легендарный военачальник. В ноябре 1941 года, в самые тяжелые дни Великой Отечественной войны, он командовал 78-й стрелковой дивизией, отличившейся в битве за Москву и отбросившей фашистов до самой Истры. Генерал принял командование 1-й Краснознаменной армией, которой в составе 1-го Дальневосточного фронта предстояло освободить от японских оккупантов огромные территории Китая.

"Отца отобрали во взвод личной охраны Белобородова, - продолжает вспоминать Сергей Сухоруков. - Там половина бойцов были снайперами. Про боевые действия против Квантунской армии он иногда рассказывал, но очень немного, скупо.

Помню, говорил, что они маршем пересекли границу и довольно долго продвигались без боев: японцы не оказывали сопротивления. Но потом наткнулись на их мощные укрепрайоны и минные поля. Солдаты-камикадзе, обвязанные гранатами, бросались под наши танки. Вначале было много потерь от японских снайперов, они старались поразить прежде всего офицеров, поэтому в наши войска поступил приказ снять знаки отличия. Снайперы, по словам отца, были очень опытные, умелые, сидели на пристрелянных позициях, выбить их оттуда было трудно. Но наши вскоре приноровились, начали вести свою игру – кого-то уничтожали метким выстрелом, кого-то "засекали" и накрывали позицию из пушки. Помогал, конечно, огромный опыт боев с фашистами на западных фронтах.

Отец участвовал в освобождении крупных китайских городов Муданьцзяна и Харбина. А после войны его в составе советского контингента оставили в Харбине надолго. Они патрулировали город, вылавливали недобитых японских солдат и офицеров.

По словам отца, в освобожденных городах далеко не сразу стало спокойно. Работала японская агентура, в укромных местах прятались фанатики, не желавшие принять поражения. Едет грузовик с солдатами мимо рынка – и вдруг по нему автоматная очередь, наши падают раненые и даже убитые… Конечно, остальные тут же спрыгивают, ищут, кто стрелял. Но чаще всего это было бесполезно: кого найдешь на многолюдном китайском рынке! Да и японца от китайца трудно отличить.

Однажды отец вместе с другом-татарином по фамилии Шарафутдинов патрулировал улицу в Харбине. Внезапно из дома на другой стороне раздался выстрел. Отца пуля едва задела, но попала в друга, и тот умер у него на руках. Помню, когда уже в пожилые годы отца, как ветерана, приглашали выступать перед школьниками, он им говорил: самое страшное на войне – гибель однополчан, с которыми вместе шли в бой".

Ночные "космические" вахты

Ратный труд Николая Васильевича Сухорукова был отмечен медалями "За боевые заслуги" и "За Победу над Японией". После войны он не снимал погоны до марта 1950 года: сначала продолжил службу в 664-м отдельном взводе охраны штаба 1-й Краснознаменной армии, потом его перевели в оперативный отдел на должность старшего чертежника-рядового. В армии он впервые познакомился с газетным делом, когда был назначен наборщиком-рядовым в типографию газеты "На защиту Родины". А еще исполнил свою давнюю мечту: поступил на заочное отделение краевой изостудии, за три года освоил профессию художника-иллюстратора.

Рядовой Николай Сухоруков в редакции армейской газеты "На защиту Родины", конец 1940-х годов.

Рядовой Николай Сухоруков в редакции армейской газеты "На защиту Родины", конец 1940-х годов.

После демобилизации Николай Сухоруков вернулся в Хабаровск, полгода поработал художником на заводе "Дальдизель", а потом на целых пять лет уехал в Николаевск-на-Амуре, где устроился в редакцию областной газеты "Красный маяк" - тоже на должность художника.

Мы давно привыкли, что любой печатный документ на экране компьютера можно легко оформить иллюстрациями. А в те далекие годы газеты выпускали методом высокой печати: отливали строки и колонки в свинце, а фотографии переносили на цинковые пластины. Поэтому художник в редакции был ключевой фигурой: он не только помогал отбирать для оформления лучшие фотоснимки или рисунки, но и ретушировал их особым образом, чтобы они вышли из печати максимально четкими и контрастными.

Позже Николай Васильевич несколько лет работал художником в редакциях армейских газет "Тревога" и "Часовой Родины" Дальневосточного военного округа. А в июле 1960 года перебрался с семьей в Южно-Сахалинск. Несколько месяцев выполнял обязанности художника на Сахалинской студии телевидения, затем почти 15 лет - в редакции газеты "Молодая гвардия".

О том, насколько он отдавался работе, говорят два похожих приказа по редакции, которые хранятся в Государственном историческом архиве Сахалинской области. В первом – от 19 марта 1965 года за подписью редактора Юрия Мокеева – сказано:

"Вечером 18 марта с.г., после того, когда очередной номер газеты был уже подписан к печати, радио и телетайп принесли радостную весть – в космосе советский корабль "Восход-2".

В экстренном выпуске номера с материалами о новом космическом подвиге приняли участие заведующие отделами А. Косарев, В. Ширин, литсотрудник Н. Курепчиков, фотокорреспондент Д. Шапошников, художник Н. Сухоруков. Проявив инициативу, они оперативно подготовили в номер нужный и интересный материал". Далее редактор объявляет им благодарность и поручил выплатить повышенный гонорар. Награда вполне заслуженная – ведь в те времена, чтобы переделать уже сверстанную газетную полосу, газетчики трудились до глубокой ночи.

Второй приказ от 16 января 1969 года за подписью редактора Бориса Сумашедова примерно такого же содержания: группа газетчиков получила поощрение за ночные "космические" вахты, связанные с выпуском номеров, посвященных полетам кораблей "Союз-4" и "Союз-5". И опять среди отличившихся назван художник Николай Сухоруков.

Мастер шутки и иллюстрации

С октября 1973-го и до самого выхода на пенсию в 1987 году наш герой трудился редакционным художником-иллюстратором областной газеты "Советский Сахалин". Коллеги вспоминают его как доброго, душевного человека и очень ответственного сотрудника. Он, кстати, был страстным болельщиком, и в связи с этим хобби немного освоил и репортерскую работу: писал информационные заметки на спортивную тематику и отчеты с футбольных матчей, которые подписывал псевдонимом "Василий Николаев".

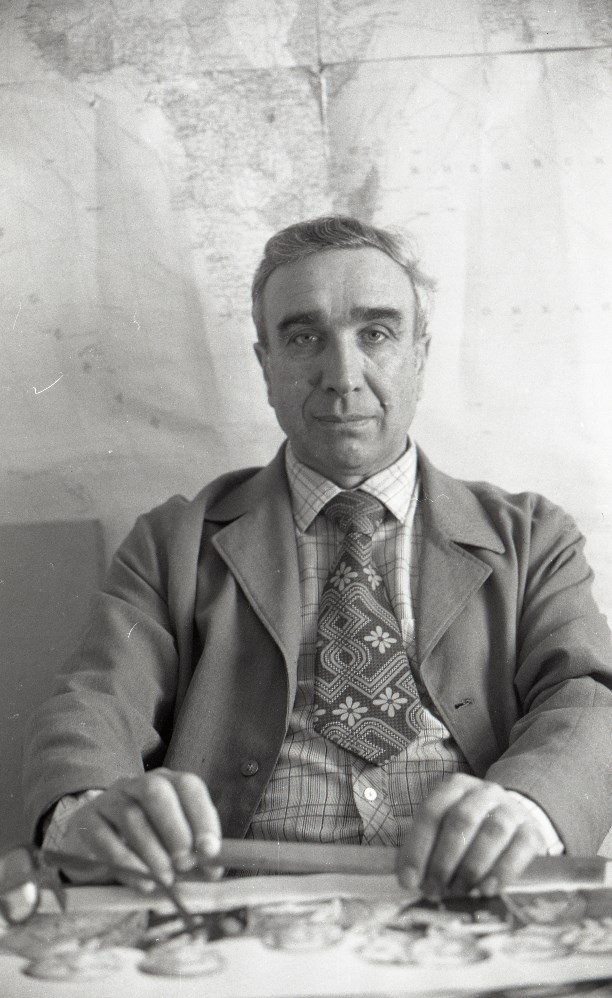

Художник-иллюстратор газеты Н. В. Сухоруков на рабочем месте. 1970-е годы

Рабочий момент в секретариате газеты Советский Сахалин. Художник Николай Васильевич Сухоруков (слева) и заместитель редактора Константин Александрович Грозин. Начало 1980-х годов.

Рабочий момент в секретариате газеты Советский Сахалин. Художник Николай Васильевич Сухоруков (слева) и заместитель редактора Константин Александрович Грозин. Начало 1980-х годов.

Редакционное удостоверение Н.В. Сухорукова

"С Николаем Васильевичем Сухоруковым я познакомился зимой 1984 года, - рассказывает бывший журналист "Советского Сахалина", а сейчас известный прозаик, автор нескольких романов в жанре исторического детектива, член Союза писателей России Вячеслав Каликинский. – Моя работа заместителем ответственного секретаря изначально предполагала тесное сотрудничество с художником-иллюстратором редакции. Секретариат подбирал для номеров газеты фотоснимки, которые перед отправкой в типографию передавались Николаю Васильевичу для ретуши. Он же по заказу редакции или собственному художественному порыву готовил для выпусков "Советского Сахалина" иллюстрации. Особенно удачно у него получались осенние и зимние мотивы. Весну и лето газетный художник рисовать избегал, на что я со временем обратил внимание и поинтересовался: отчего так?

- Весну не люблю за ее постоянные врушки. Какую куртку утром ни надень – все равно ошибешься. И к вечеру или замерзнешь, или распарит до простуды.

- Понятно. А лето чем перед вами провинилось?

- Лето – это такая пора, когда ночью по два часа в одних трусах с тапком в руке стоишь на кровати и высматриваешь этого негодяя жужжащего. И думаешь – когда же ты замерзнешь?!

Надо сказать, что Николай Васильевич был человеком с незаурядным чувством юмора. Причем шутил, разыгрывал и юморил он с каменным лицом – так, что даже его давние знакомые частенько не разбирали, серьезно человек говорит или "пургу гонит". Лишь через несколько месяцев нашего знакомства я понял, что нужно почаще обращать внимание на его густые брови. Выгнулись домиком – юморит. Вытянулись в прямую линию – разговор серьезный.

Я частенько заскакивал в его миниатюрный кабинетик – не только по делу, но и для обычного человеческого общения. Говорили мы, в числе прочего, о давно отгремевшей войне, участником которой был Сухоруков. Для ветерана Николай Васильевич выглядел бодрячком, и о его боевом прошлом я узнал только тогда, когда наш иллюстратор по случаю какого-то праздничного вечера явился при параде: в пиджаке с позвякивающими наградами. Посыпались вопросы:

- Так вы фронтовик? Во дела! Молодо выглядите! Не сын полка часом? А на каком фронте воевали?

- Про фронт, извини, сказать не могу, - брови собеседника начали выгибаться. – Могу только по секрету шепнуть, что попал в настолько засекреченную дивизию, что службу нёс в сапогах. Причем кирзовых!

О войне Николай Васильевич говорил не то, чтобы неохотно – скорее, как о старом пережитом тяжелом недуге. Без пафосного вдохновения, которое свойственно другим ветеранам.

- Война – штука непредсказуемая, - рассказывал ветеран. – Вот росли советские мальчишки с песнями про коварную вражескую Белую гвардию – а в Харбине наших солдат радостно встретили те же самые белогвардейцы, в свое время сбежавшие из Советской России в Маньчжурию. Офицеры с золотыми погонами не только воинскую честь нашим командирам отдавали – они приняли активное участие в освобождении Маньчжурии. Белые и красные воевали с врагом в одном строю. И в сентябре того же года за ратную доблесть удостоились чести пройти строем на военном параде Красной Армии".

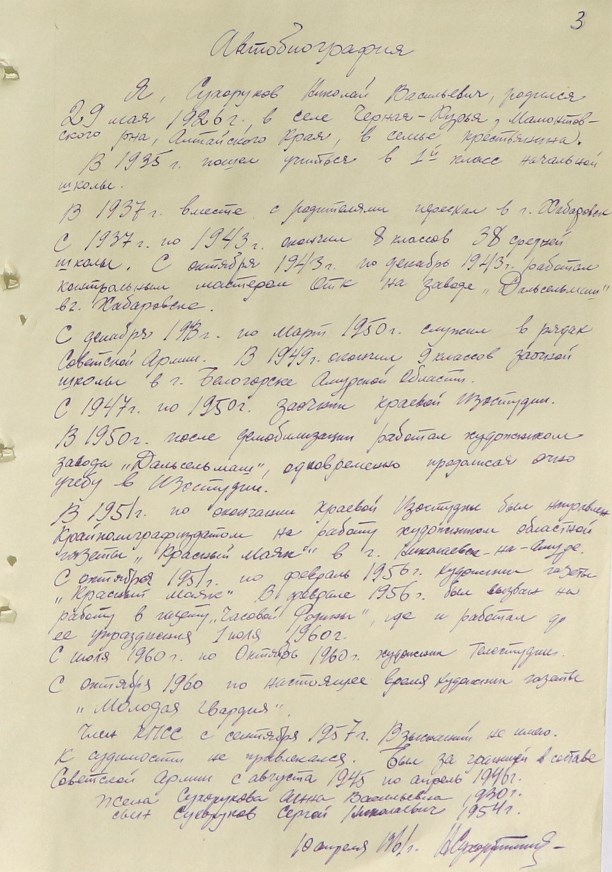

Автобиография Н. В. Сухорукова, сохранившаяся в областном историческом архиве

За многолетний творческий труд в островных СМИ получил почетное звание "Заслуженный деятель искусств Сахалинской области". Был награжден многими медалями, которыми отмечали заслуги участников войны в связи с юбилеями Победы, а также медалью Георгия Жукова. Выйдя на пенсию, активно работал в областном совете ветеранов, часто выступал в школах, рассказывал о своем фронтовом опыте. До самых последних месяцев жизни – а не стало ветерана 10 сентября 2012 года - ему нравилось общаться с молодым поколением. По словам сына, он старался научить их самому важному: любить нашу островную землю, за освобождение которой отдали жизнь тысячи советских бойцов.

Ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники газеты "Советский Сахалин". В кресле корреспондент Ольга Лаврентевна Игошина, стоят (слева направо): корреспондент Ациб Александрович Эйсуль, художник-иллюстратор Николай Васильевич Сухоруков, заместитель главного редактора Константин Александрович Грозин. Начало 1980-х годов.

Ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники газеты "Советский Сахалин". В кресле корреспондент Ольга Лаврентевна Игошина, стоят (слева направо): корреспондент Ациб Александрович Эйсуль, художник-иллюстратор Николай Васильевич Сухоруков, заместитель главного редактора Константин Александрович Грозин. Начало 1980-х годов.

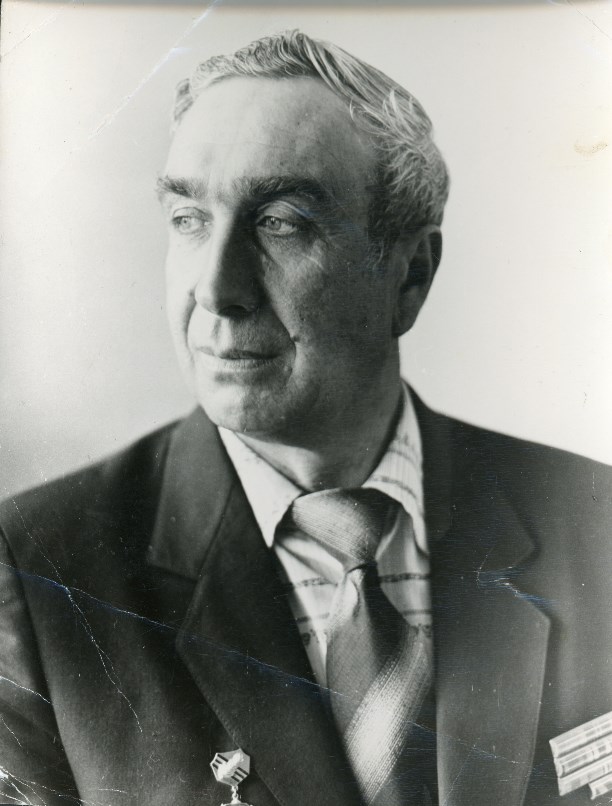

Заслуженный деятель искусств Сахалинской области Н.В. Сухоруков, начало 2000-х годов

Проект "Сахалинские журналисты-фронтовики" реализуется Региональной общественной организацией "Сахалинское областное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" при поддержке фонда социальных инициатив "Энергия".