Убойная красота-3

«Меч — это душа самурая, если кто забудет о нем либо

его утратит, никогда не будет ему прощения»

из завещании Токугава Иэясу (1542–1616),

первого сегуна рода Токугава.

Именно в период раннего феодализма — Нара Хэйан (VII–XII) — начинается история искусства украшения японского холодного оружия. В средневековой Японии с ее непрекращающимися феодальными междоусобицами все слои населения вплоть до буддийского духовенства носили оружие, причем основным видом личного оружия являлся меч.

Японские клинки славятся во всем мире. Их прочность и острота вошли в пословицу. Конечно, и в других странах к холодному оружию относились с большим почтением и богато его украшали, но японское оружие стоит особняком — и по красоте формы, и по великолепным боевым качествам, и по тем символическим и мистическим свойствам, которыми издавна наделяли его японцы.

«Ни одно из мифических существ не является столь же обычным для дальневосточного искусства и литературы, как дракон. Интересно заметить, что в Японии три различных вида драконов – индийского, китайского и японского происхождения – обнаруживаются бок о бок. Для поверхностного наблюдателя все они относятся к одному классу божеств воды, насылающих дождь, гром и бурю, но внимательное исследование показывает, что они отличаются друг от друга» Izotova N.N. Dragon images in Japanese culture 103

Меч занимал очень важное место в жизни, окружался почетом и был предметом почти религиозного культа. Наряду с зеркалом и яшмовым ожерельем меч входил в число трех священных символов императорской власти, он был отличительным признаком общественного положения самурая, символом чести, этики, чистоты, лучшим для него подарком. «Меч — это душа самурая, если кто забудет о нем либо его утратит, никогда не будет ему прощения», — написано в завещании Токугава Иэясу (1542–1616), первого сегуна рода Токугава.

С детства японец знал, что меч семьи является великим ее сокровищем. Женщинам разрешалось оставлять в своем доме меч погибшего мужа, а со временем торжественно передавать этот меч выросшим сыновьям. Мечи были настолько почитаемыми предметами, что им давали имена собственные.

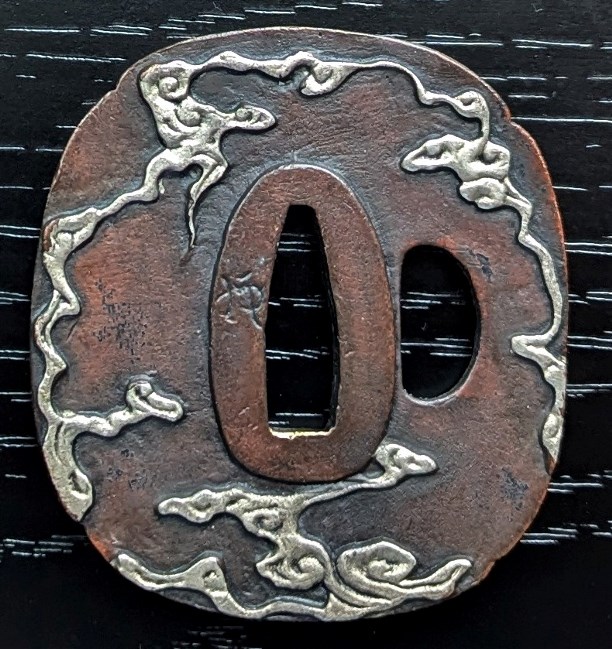

цуба в виде свернувшегося дракона, высота 8,4 см, мастер Тоёшика, первая половина XIX века.

Традиционно японский меч — это целый комплекс стандартизированных деталей, за каждой из которых стоит многовековой опыт отдельных мастеров, династий и целых школ с традициями и секретами. В отличие от своих центрально-азиатских и европейских собратьев, любой японский меч легко разбирается на части — для этого достаточно выдавить из рукояти поперечную шпилькумэкуги. Точность подгонки частей такова, что не требуется больше ничего сбивать или стаскивать. И сама рукоять, и россыпь металлической фурнитуры просто снимаются с хвостовика, оставляя клинок в первозданном виде. Жизненность подобного принципа видна хотя бы в том, что японский меч прошел тысячелетний путь от своего появления до наших дней, почти не изменив облика.

Многими причинами объясняется это беспрецедентное постоянство, но не последнюю роль здесь играет как раз феноменальная гармоничность монтажа. Оправы японских мечей и кинжалов чрезвычайно разнообразны, но все это разнообразие укладывается в границы одного стиля. Клинок меча просуществовал без изменений более тысячи лет; его оправа также не претерпела радикальных изменений.

В синтоизме дракон (? рю: или ? тацу) ассоциируется с дождем, водоемами, морем. В сельскохозяйственных культах драконам отводилась важная роль. По поверьям, в водоемах обитают водные духи-призраки Мидзути (? или ?), которые могут вызывать обильные дожди. Этимология термина восходит к старинному слову ???мицути (? ми – вода, ?цу –

показатель родительного падежа, ?ти – змея). Обычно Мидзути описывают как змееподобное существо, которое живет в воде, имеет рога и конечности и вредит людям, извергая яд. Размеры Мидзути могут достигать 24 метров так что недалеко от символа 2025 года...следующий за ним год конкретно Дракона-Г.С.)

Японцы, возможно, единственный народ в мире, чей тысячелетний обычай запрещал мужчинам носить ювелирные украшения. Но начиная с XV века японцы удовлетворяли свое тщеславие и одновременно демонстрировали богатство, украшая мечи и кинжалы, ношение которых предписывалось этикетом и даже законом Страны Восходящего Солнца. Драгоценные и полудрагоценные камни не использовались при украшении оружия. Исключение составляют лишь мечи определенных типов для знати при императорском дворе.

В подавляющем большинстве случаев для украшения монтировки использовался только металл и его сплавы, яркостью и красотой своей не уступавшие чудесным самоцветам. Смешанные в различных пропорциях металлы (медь, свинец, железо, серебро и золото) давали столь разнообразную гамму цветов и оттенков, что сравнить ее можно лишь с палитрой художника. В ней были иссиня-черный «сякудо»; от шафрановожелтого до бледно-зеленоватого и тускло-серого — «сибуити»; ровный красновато-коричневый «кобан», вобравший в себя жар меди, блеск золота и спокойствие серебра; белая бронза — «сахари»; голубое золото — «ао-кин»; похожий на слиток солнца золотистый «сэнтоку».

В эпоху Муромати символ дракона приобрел особую популярность, особенно в буддийской живописи и архитектуре. Драконы – защитники буддизма олицетворяли силу, мудрость, процветание, удачу.

Совершенствовались и приемы обработки металлов, использовались насечка, штриховка и ажурная резьба, инкрустация драгоценными металлами. Тонкость и изящество украшений отдельных частей меча в период Токугава (1603–1868) постепенно поднимается до уровня ювелирной работы, требующей от мастера высокого искусства.

В Европу отдельные образцы японского искусства стали попадать после установления торговых связей с Японией в конце XVI — начале XVII веков, однако политика изоляции страны (до середины XIX) долгое время препятствовала более близкому знакомству европейцев с Японией и ее искусством. Только в 1862 году после выставки японского искусства в Лондоне Европа впервые узнала, что в Японии есть национальное, не зависимое от китайского, искусство, имеющее свою историю, свои школы, своих великих мастеров. С этого времени в Европе начинается полоса увлечения японским искусством, ему подражают, его коллекционируют. Художественная оправа холодного оружия поразила европейцев разнообразием технических приемов, совершенством исполнения, многообразием замыслов.

На цубе с лицевой стороны изображен Дракон в облаках, .над бушующими морскими волнами. На другой стороне - взмывающие волны, омывающие скалу в море, и сверху, просунутая сквозь облака, когтистая драконья лапа. Дракон в Японии считается символом мудрости бесстрашия.

Быстрому увеличению количества европейских собраний оправ японских мечей способствовало издание в 1876 году в Японии императорского эдикта о запрещении ношения оружия в мирное время. Сотни тысяч клинков и бесчисленное количество деталей оправы к ним наполнили европейский рынок. К началу XX века в Европе и Америке существовало уже достаточно много не только крупных частных коллекций, но и музейных собраний.

Единственное в своем роде японское искусство украшения оправы меча совершенствовалось веками: оно требовало не только технического мастерства, но и высокого художественного вкуса. Яркая палитра сплавов, нежность прозрачной эмали, изысканность и отточенность линий — это лишь одна, внешняя сторона искусства. Суть образа передается зашифрованной сложной символикой, окутанной тайной веков. Ключ к этой тайне — знание. Тот, кто сумеет пробиться к сакральному знанию, будет вознагражден за труд: ему откроется разнообразный и многоликий мир легенд и преданий Древней Японии.

В Японии на протяжении многих веков уживались бок о бок различные верования, учения и религии, преломившиеся в искусстве. Сюжеты, создаваемые на поверхности цубы, целиком зависели от пожелания заказчика, фантазии и мастерства цубако. Часто самураи заказывали или покупали готовые цубы с изображением воинской экипировки — лука со стрелами, шлема и веера. Такого рода сюжеты сопровождались изображением мон — кланового герба самурая.

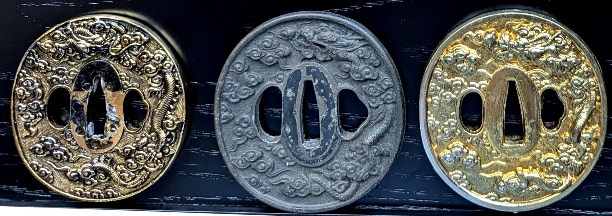

Цуба от традиционного японского меча (катана или вакидзаси) с изображением дракона и тамы. Япония. Конец 18-начало 19 века. Период эпохи Эдо (1603 — 1867 гг.).

Японские буси (самураи) любили использовать мотивы мон, многократно повторяя их в своей одежде и на оружии, публично заявляя этим, воинами какого клана они являются. Буси, занимающие высокое положение в обществе, отличались всесторонней образованностью, знанием трактатов о воинском искусстве, произведений древних поэтов, этикета и многочисленных ритуалов.

Тонкий художественный вкус, присущий буси, способствовал формированию изящного и неповторимого мира, полного очарования, который, будучи ограничен площадью цубы, являет нашим современникам глубину души суровых японских воинов. В период раннего феодализма (VII–XII) сюжеты цуб были еще весьма незатейливы: цветы, растения, животные, иногда мотивы буддийской мифологии. Установление в XII веке правления сегунов (военных диктаторов) означало приход к власти военно-феодального сословия — буси — и начало нового этапа в истории Японии.

На цубе с лицевой стороны изображен Дракон. Из пене облаков выныривает его рогатая голова, когти одной лапы и хвост. На другой стороне цубы мы можем видеть часть тела Дракона и когти другой лапы. Дракон в Японии считается символом мудрости бесстрашия.

Сначала бесстрашного самурая волновало лишь качество клинка. Но шло время, простота нравов сменялись тягой к роскоши. На оформлении цуб периода становления и укрепления власти сегунов (эпоха Камакура, 1185–1333) отчетливо сказываются две тенденции — прежний пуризм и растущее стремление к пышности. Цубы первого периода, более ранние — нарочито грубые, тяжелые, с низким рельефом и простейшими видами инкрустации. Более поздние — легкие, ажурные, с точным и четким силуэтом. К XV веку возникают целые династии мастеров — цубако, множество школ, специализировавшихся на определенном материале и технических приемах. Особенно славились мастера из семьи Умэтада. Самым известным был Умэтада Миёдзи (1558–1631). Он основал школу и создал принципиально новую технику — нуномэ дзоган, позволявшую придать металлу сходство с фактурой ткани. Достигалось это при помощи нанесения на железную поверхность тончайшей штриховки, в которую втиралось золото или серебро.

Мастера школы Гото изобрели свой особо торжественный стиль — изумительно проработанные золотые рельефные изображения на зерненом фоне (нанако) иссине-фиолетового сплава (сякудо). Мастера школы Нара, используя всю палитру цветных сплавов, воссоздавали на цуба точные копии цветных картин своих современников.

Особая группа цуб представлена работами школы Акасака. В начале XVII века, когда Токугавский сегунат перенес столицу в город Эдо (современный Токио), торговец Кориганэя Никобэи прибыл из Киото с двумя искусными мастерами цубако Тадамаса, чтобы наладить производство цуб на новом месте. Район Эдо, где они расположились, назывался Акасака. Благодаря тому, что Никобэи сам создавал рисунки для дизайна цуб и отбирал для продажи только лучшие образцы своей продукции, успех его производства был обеспечен. Прорезные (сукаси) цубы с ярким дизайном быстро вошли в моду.

В период Мэйдзи (1868–1912) под влиянием политики разделения буддизма и синтоизма (? ??? симбуцу бунри) образ дракона, тесно связанный с буддизмом, практически исчезает из синтоистских святилищ. Хотя изображения драконов встречались на монетах, в качестве символа императорской власти он уже не использовался. Как утверждает профессор Аракава Хироси, пятипалый дракон никогда не был символом власти императора в Японии, и дело заключалось не только в нежелании подражать Китаю, но и в том, чтобы заявить Китаю об уникальности японского императора [Arakawa 2021, p. 188–189].

Предшественником стиля Акасака в искусстве украшения цуб был стиль Кё-сукаси. Элегантность являлась главным отличительным признаком стиля. Качество металла, из которого изготовлены ранние образцы этого типа цуб, великолепно. Цубы Кё-Сукаси на первый взгляд кажутся несколько тоньше, чем они есть на самом деле. Отчасти это обусловлено тем, что большая часть металла, составляющая основу, выбрана для создания ажурного дизайна.

Прорезные украшения были необходимы для уменьшения веса цуб и соответственно меча, но могли носить и чисто декоративный характер. Гарды со сквозными рисунками получили название сукаси-цуба. Если сквозной рисунок небольшой и имеет простую геометрическую или традиционную форму, то он называется ко-сукаси. Изображение дается только в негативном силуэте (кагэ-сукаси).

Сложный узор, детали которого полностью размещены в круге и, как правило, ограничены непрерывным бордюром, охватывающим по периметру весь узор, называется дзисукаси. В цубах дзисукаси, имеющих вид тончайшего ажура, используется как позитивный (ё-сукаси), так и негативный (кагэ-сукаси) силуэты. Красота гард дзисукаси напоминает прелесть живописи суми-э, где главный элемент композиции — оставленные незакрашенными части картины. Перфорация могла разнообразиться несколькими линиями гравировки, для того чтобы представить текстуру, оперение, листву. Следует отметить невероятно тонкий узор итосукаси: линии силуэта часто были шириной в десятые доли миллиметра.

Материал - сплав меди, эолото сякудо, рельефная резьба. Декорирована позолотой в технике аппликации золотой фольгой (хира-дзоган) и инкрустацией с применением золотой проволоки (хон-дзоган) в стилях каракуса , форма нагегаку гата , работа школы Саотомэ выполнена из железа с рельефоной резьбой со слегка закругленным краем мару мими ин сукидаси..

Общей особенностью дизайна прорезных цуб была глубокая символичность стилизованного сюжета. Европейцам, впервые столкнувшимся с цубами, был не привычен, а зачастую и не понятен символизм, столь распространенный в Японии. Символика широко распространена в литературе, поэзии, искусстве, на театральной сцене, в живописи, и в этом есть определенные преимущества. Условность представляется японцам тем существенным явлением, которое органически вошло в художественное творчество. В замысловатых, не всегда понятных европейскому глазу и уму дизайнах цуб все символично. В каждом изображении, даже ясном на первый взгляд, заложен глубокий философский и религиозный смысл, благожелательное предназначение.

Продолжение следует...