Убойная красота - 4

Мирная эпоха Эдо также сказалась на традициях японских «мастеров меча». Клинки стали украшать изображениями, чего до этого не наблюдалось, а те же самые цубы стали богатыми и изысканными, тогда как в самом начале они представляла собой сугубо техническую деталь и не более того.

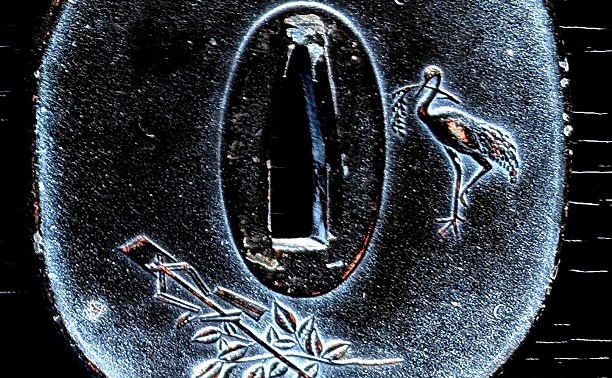

Журавль. Культ этой священной птицы восходит к глубокой древности, о чем свидетельствуют ее изображения на стенах пещер, где совершались священнодействия и ритуальные обряды. Журавль также фигурирует во множестве китайских и японских легенд, мифов и сказок, и везде воплощает доброе, светлое начало. В соответствии с древними поверьями, на журавлях катались бессмертные полубоги, и эти птицы также сопровождали или относили души умерших в загробный мир. Кроме того, существует ряд легенд о том, что журавли умеют превращаться в людей, часто принимая образ монахов, в котором они ходят по миру и совершают добрые поступки. Журавли также выступают символом долголетия, здоровья и счастья.

Вопрос, почему цуб так много, как оказалось, волнует многих наших читателей, поэтому очередной материал хотелось бы начать с ответа именно на него. А еще – почему они все такие разные… Казалось бы, один меч – одна цуба, ну и пара-тройка ее разновидностей и хватит! И по логике вещей это действительно так, но это не так на самом деле. Во-первых, и самих мечей было очень много. Заказывали, например, детские мечи и к ним монтировку, включаю цубу, с «детским» сюжетом.

На популярных в китайской живописи картинах-пожеланиях «Счастье (Фу), Процветание (Лу) и Долголетие (Шоу)» (??????, «Фу-Лу-Шоу-сан-син-ту») всех трёх богов изображают в образе старцев, и их присутствие в доме обеспечивает счастье всего дома, всей семьи. Интересно, что в средневековой Японии эти три старца вополотились в одном божестве - Фукурокудзю (японское прочтение иероглифов Фу-Лу-Шоу, ???), божестве Счастья, Процветания и Долголетия.

Какой-то самурай гордился своим мастерством и тем, что чужд изнеженности и заказывал соответствующую цубу, а кому-то, например, ронину, самураю «потерявшего господина», только на самый простой по оформлению меч (если он ломал свой собственный) денег хватало. Зато кичливому самураю, обласканному даймё или сегуном, требовалось много мечей, а монтировки к ним он менял в соответствии с модой или… своим костюмом – официальным или домашним, к которому ведь тоже полагалось иметь мечи.

Изгибающаяся шея журавля также считается признаком (символом) мудрости — обидные и напрасные слова задерживаются в её изгибах, давая время на раздумье и подготовку взвешенного ответа.

Но ассоциацией с Долголетием и Мудростью символизм журавля в китайской культуре не исчерпывается. Внешний облик этой птицы, высоко стоящей на своих тонких ногах, - воплощение элегантности и свободы. Поэтому красноголовый журавль стал также символом Благородства. Как посланник Неба красноголовый журавль стал символизировать Счастье и Удачу (Благословение богов).

Женщина-самурай в дороге (а японцы часто путешествовали, страна-то ведь небольшая) тоже могла иметь меч, а значит ему тоже требовалась цуба и совсем не такая «грубая» и простая, как у мужчин. Были цубы для придворных мечей и цубы повседневные. Разбогатевшим горожанам со временем в качестве привилегии стали разрешать ношение малого меча (вакидзаси) и, не умея им пользоваться, эти люди стремились – «а вот что у меня есть» – продемонстрировать свое богатство роскошью цуб! То есть был характер и было настроение, был вкус и была полная безвкусица, мастерство и ремесленничество, необходимость и излишество – и все это отразилось в цубах японских мечей, словно в своего рода зеркале. «Быть как все, но все-таки немного выделяться» – вот девиз самураев, заказчиков мечей и принадлежностей к ним. И, кстати, мастера цубако тоже соревновались друг с другом, переманивая клиентов: «у меня лучше и дешевле, а у меня дороже, но зато… это нечто уникальное!» Ну, а нам сегодня остается разве что любоваться их мастерством.

Журавли относятся к моногамным птицам, то есть они подбирают себе партнера на всю жизнь. По данной причине в народной традиции они также издавна ассоциировались с крепкими брачными узами и семейным счастьем. Изображённая на картине пара журавлей служила пожеланием долгого и крепкого семейного счастья.

В результате все это привело к появлению в Японии не только множества разных технологий изготовления цуб, но и появлению разных школ мастеров-цубако. Причем, известно более шестидесяти таких школ, получивших свои названия либо по фамилии мастера их изготовителя, либо по месту изготовления, если там работало несколько мастеров, техника которых была схожей. У каждой такой школы был свой собственный стиль и характерные особенности техники. При этом мастера разных школ могли работать в одном стиле и наоборот – мастер одной школы мог копировать стили разных школ и мастеров!

На старинных изображениях журавль также бывает сходен с аистом или цаплей, от которых его можно отличить по типичной позе: с поднятой ногой с зажатым когтях камнем. Эта особенность изображения восходит к легендарным сведениям, согласно которым, «каждую ночь журавли собираются вокруг своего царя. Определенных журавлей избирают в качестве стражей, и они всю ночь должны бодрствовать, всеми силами отгоняя от себя сон. Поэтому каждый журавль-страж стоит на одной ноге, подняв другую. В поднятой лапе он держит камень. Засни журавль, и камень выпадет из его лапы и, упав на лапу, на которой он стоит, разбудит его

Как возникали школы и стили? А очень просто. Например, в эпоху Камакура (1185 – 1333) сложился и стиль Камакура, основанный на заимствовании образов и техники из Китая. Для него были характерны прорезные изображения цветов, бабочек и геометрических фигур, а также орнаментов и минималистских сюжетов, полных сдержанности и лаконизма.

Напомню казус, что мне в Японии запомнился: на вопрос японца с какой птицей ассоциируется женская красота, я ответил у нас лебедь... Местный засмеялся и переспросил - это белая толстожопая птица с длинной шеей? Вот журавль, или на крайний случай цапля или аист более отвечают на вопрос японца.... :0))

Позднее, когда в конце XVI в. правитель Японии Тоётоми Хидэёси, обосновавшись в городе Фусими, провинции Ямасиро, начал покровительствовать мастерам-оружейникам, а его самураи в массовом порядке заказывать у них мечи и оправы к ним, здесь сложился стиль Фусими. Ну, а затем наступила эпоха Токугава, и эти мастера разошлись по стране и заложили основы для возникновения новых школ. Цуба «Грибы». Странное изображение, не так ли? Но странное только для нас. У японцев грибы символизируют долголетие, то есть это благое пожелание владельцу меча.

Давайте с пернатыми продолжим... Орёл (Васи). Одна из наиболее почитаемых птиц в Японии, которой посвящено множество храмов и в честь которой проводятся ежегодные «Птичьи базары». Традиция организовывать такие «базары» пошла из легенды о том, как мифологический герой и выдающийся полководец Ямато Такэру, возвращаясь в ноябре из военного похода, посетил центральный Храм Орла (Васи-дзиндзя), где поклонился божественному Орлу небесного солнца (Амэ-но-хи-васи-но микото).

Стиль «Синген» возник, например, после того, как Такэда Синген (1521 – 1573) полюбил цубы, сделанные из скрученной проволоки, имитировавшие веревку из рисовой соломы – «симэнава», важный символ очищения и святости в религии Синто. Естественно, что все окружающие его самураи начали ему подражать, в результате чего цубы такого оформления сразу появились во множестве, дав начало самостоятельному стилю.

Ястреб (Така). Образ ястреба также достаточно распространен в культуре традиционной японской татуировки. Его изображение символизирует храбрость, боевой дух и благородство. Есть и более тонкий смысловой пласт, связанный с древними народными поверьями: ястреб может символизировать собой талантливого, но скромного человека, который не распространяется о своих талантах и добродетелях.

Разные стили были связаны также и тем, кто именно делал ту или иную цубу – мастер-оружейник, то есть кузнец, или же мастер – изготовитель доспехов. Первые делали цубы, классифицируемые как Ко-Тосё, вторые – Ко-Кацуси. Разница между ними та, что цубы Ко-Тосё делали те же кузнецы, что и ковали сами мечи. А цубы Ко-Кацуси были работой «доспешников», то есть изготавливались в комплекте с доспехами, из-за чего оба эти стиля и их технологии существенно различались.

Главное отличие стиля Ко-Кацуси заключалось в наличии у цубы ободка округлого или квадратного сечения. В остальном цубы этих стилей похожи, хотя прорезной рисунок у цуб Ко-Кацуси занимает большую площадь. Цубы обоих стилей считаются старыми, в особенности, если они изготовлены в эпоху Камакура или начало эпохи Муромати. Дальше их просто копировали, в том числе и мастера эпохи Мейдзи, работавшие на потребу иностранцев. В любом случае все эти цубы принадлежали бедным самураям, не имевшим средств приобрести нечто лучшее.

Сосна означает долголетие, а скалы выступают пожеланием неиссякаемой твердости духа и долгого благополучного правления, резвящиеся птицки тидори являются эмблемой верности и бесстрашия. Тидори переводится - кулик, ржанка... Но это огромный отряд пернатых...Поверьте, большая работа по поиску привела (лично меня) к выводу - это песочники маленькие аккуратные птички питающиеся на песке кромки прибоя...

есть даже замечательный голливудский мультик об этом куличке (советую показать деткам...он переведен)

В тот же период времени, а именно в эпоху Камакура и последовавшие за ней эпохи Намбокутё и Муромати, возник и нашел свою нишу стиль Кагамиси или Ко-Ироганэ, что переводится, как «старинный мягкий металл». Цубы этого стиля изготавливались из бронзового листа, на котором воспроизводился растительный орнамент. Считается, что такие цубы делали те же мастера, что и изготовители бронзовых зеркал. Так сказать, в дополнение к основному промыслу.

Когда в XV в. центром культуры в Японии стал город Киото, туда, естественно, перебрались и лучшие мастера-оружейники, что сразу же отразилось на качестве выпускаемой ими продукции, включая цубы. Возник еще один стиль Ко-Сукаси, моду на который ввел по одной точке зрения шестой сёгун Асикага Ёсинори (1394 – 1441), а по другой – восьмой сёгун Асикага Ёсимаса (1435 – 1490), точного доказательства первенства и того, и другого до сих пор не найдено. По крайней мере самые ранние известные цубы этого стиля датируются 1500 годом. На сегодня это самые дорогие и ценные цубы в среде коллекционеров.

ну о-о-очень красивые цуба с инкрустацией этих куличков маленьких верных и бесстрашных...

Киото стал местом рождения и стиля Дайгоро. Так звали мастера, проживавшего там около 1800 – 1820-го года, которого звали Даймондзия Горобей. Его элегантные цубы имели внутри сложный рисунок, выполненный в стиле Кё-Сукаси, и были настолько хороши, что удостоились собственного названия.

Стиль Намбан дословно означает «стиль южных варваров». Дело в том, что европейцы приходили в Японию с юга, с Филиппинских островов, поэтому их так и называли. Однако это не значит, что данный стиль копировал нечто европейское или предназначался именно для европейцев. Просто в нем использовались «заморские мотивы» — китайские, корейские, индийские, европейские. Как правило цубы в стиле Намдан отличаются сложной резьбой, выполненной таким образом, что сюжет, начатый на одной стороне, продолжается на другой, противоположной.

Стиль Намдан активно продвигался на рынок мастером Мицухиро их Хагами, создавшего цубу с уникальным сюжетом под названием «Сто обезьян». Возник этот стиль в XVII в., а затем широко распространился в Японии в XVIII – XIX вв.

Прорезные цубы принадлежат также к стилю Овари (название провинции), который возник в начале эпохи Муромати (1334 – 1573) и просуществовал до реставрации Мейдзи. Особенностью является сохранение следов обработки металла и нарочитая грубость. Хорошо видны неровности поверхности цунимэ. Зато все прорезные линии наоборот имеют очень четкие, а не заваленные грани.

Наконец, стиль Саотомэ отличался от прочих тем, что цубы в этом стиле имели оплавленную, словно расплывшуюся от жара, форму. Типичным изображением как прорезного, так и гравированного орнамента на цубах Саотомэ была хризантем...

Следующим блогом обратимся к цветам и растениям...

Продолжение следует...