С нами Бог и Андреевский стяг.

Их работа крайне важна, хоть, может, и не всегда заметна. Благодаря им создаются подробные карты, которыми пользуются стоящие на страже водных рубежей страны военные моряки. Много лет назад в душевных беседах один из крутейших краеведов Сахалина доктор ист. наук Костанов А.И. поведал мне, что хотел бы написать оду военным гидрографам первооткрывателям и исследователям нашей островной области. Жаль, не успел... Может быть поэтому, воспоминания о них стираются, порою, в памяти сахалинцев и курильчан.

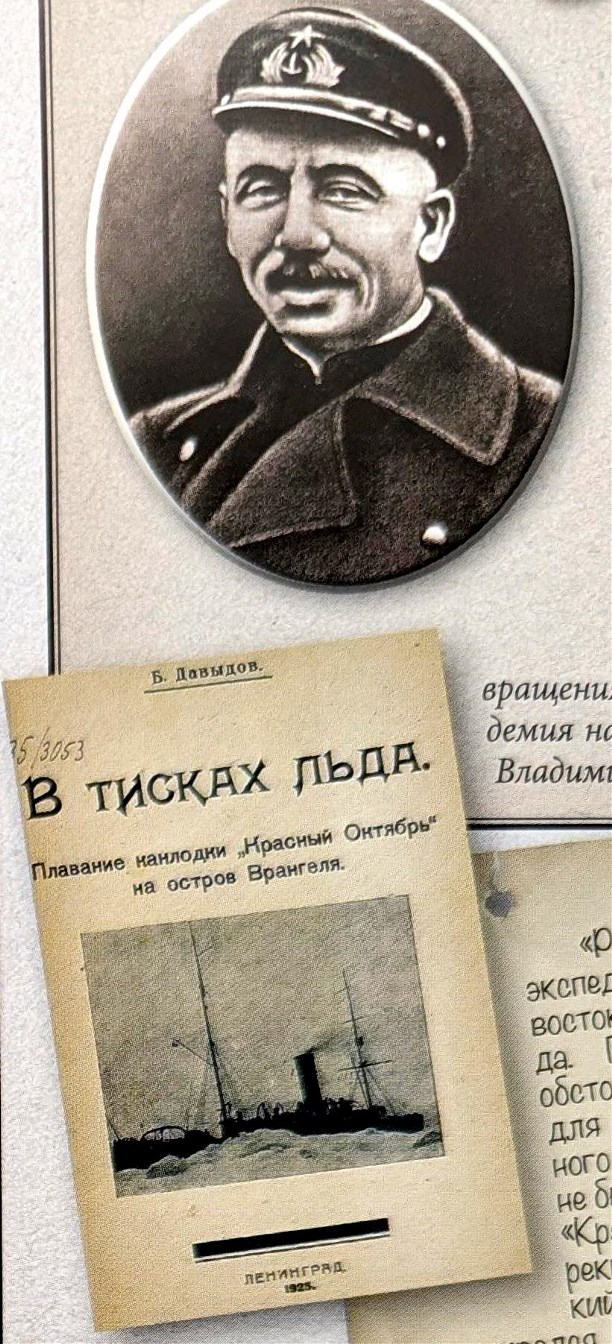

Сегодня я хотел бы напомнить об этих людях на примере одного из них... С восхищением о его трудах и военных победах... Борис Владимирович Давыдов (9(21).07.1883—1925) — русский и советский гидрограф-геодезист, Корпуса гидрографов флота полковник, исследователь морей северо-восточной Азии.

Я с удивлением прочел, что офицер столько сделавший для России и Сахалинской области на нашей островной карте упомянут лишь в названии подводного вулкана близ острова Итуруп (Безруков, 1958)

Справа о.Чирпой у берегов которого действующий подводный вулкан Давыдова

Вот имя однофамильца Гавриила Давыдова (знаменитого капитана " Авось") на слуху у сахалинцев...Мы имеем мыс и бухту его имени , и даже поселок в Корсаковском районе. Положа руку на сердце, а много ли земляков могут описать его вклад в островную историю?

Биографией Бориса Владимировича я заинтересовался лет десять назад, когда готовился в поход под парусами на Шантарские острова. Оказалось, что единственная лоция тех мест написана Давыдовым Б.В. в 1923 году и больше не переиздавалась...(Лоция побережий РСФСР Охотского моря и Восточного берега полуострова Камчатки с островом Карагинским включительно, Владивосток, 1923)

По справедливости сказать и Шантарское море, и Шантарские острова были ,когда-то, в составе Сахалинской области...Да и сам район нижнего Амура , где имя Давыдова Б.Н. увековечено в названии мыса и горы на берегах залива Чихачева против Сахалина. Есть имя Давыдова Б.В. и на карте Арктики и на карте Антарктиды... Полагал бы и островитянам стоит знать нашего героя ...

Окончив в 18 лет Морской корпус в 1901 году офицер Давыдов отбыл для прохождения дальнейшей службы на Тихий океан. С 1903 года — он старший штурман минного транспорта «Амур» на 1-й Тихоокеанской эскадре, на нём участвовал в обороне Порт-Артура во время Русско-японской войны. Награжден орденами Св. Анны III степени с мечами бантом и Св. Владимира IV степени с мечами и бантом. (Св.Владимира получить в 20 лет фантастика! А с мечами и бантом - означает ранение в бою Г.С.) Вам доводилось часто встречать портрет последнего императора Николая II...на его повседневном мундире только один орден Св. Владимира IV степени, коим Романов очень гордился...

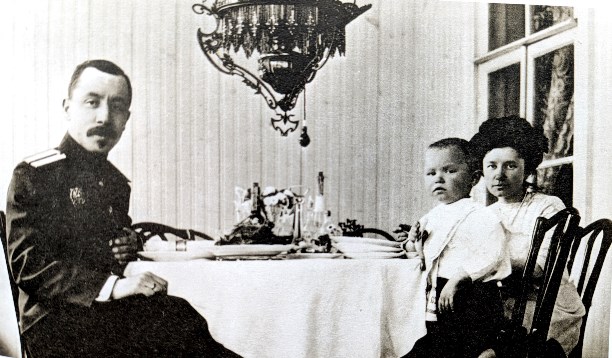

ст. штурман Давыдов Б.В. в годы русско-японской войны 1904-1905 гг.

Чем же так отличился молодой морской офицер? Я не стану описывать оборону геройского Порт-Артура, где служил офицер...Напомню, что 31 марта (13 апреля по новому стилю) 1904 года на рейде Порт-Артура взорвался на мине и в считанные мгновения затонул флагманский броненосец "Петропавловск". Вместе с сотнями военных моряков погиб командующий флотом России на Тихом океане вице-адмирал Степан Осипович Макаров.

Макаров С.О.

Не только флот, но и армия замерла от этой трагедии. Лишь небольшой минный транспорт "Амур" (на котором ст. штурман Давыдов прокладывал маршрут) взялся ответить за гибель славного адмирала.

14 мая 1904 г., пользуясь сильным туманом, минный заградитель «Амур» по инициативе Ф.Н. Иванова осуществил постановку 50 мин. Безукоризненная работа минёров обеспечила высокую скорость работы. Иванов нарушил все инструкции начальства (адмирала Витгефта) о постановке мин на входе в гавань Порт-Артура, но последующие события его сделали героем войны... Дело в том, что наблюдатели с высшей горы Порт-Артура Высокой отметили постоянство прохода японских броненосцев, блокирующих крепость. На их пути под покровом тумана Фёдор Николаевич и выставил мины...

Командир "Амура" Иванов Фёдор Николаевич

15 мая, следуя привычным курсом, на русских минах подорвался японский эскадренный броненосец «Хацусе». В итоге корабль затонул, погибли 493 человека: 36 офицеров и 457 матросов, 95 человек получили ранения. Эскадренный броненосец «Ясима» направился к «Хацусе» для буксировки, но сам тоже подорвался и через некоторое время затонул.

Уничтожение двух из шести основных боевых кораблей японского флота стало самым большим успехом русского оружия на море в Русско-японской войне и поставило японцев в сложное положение. Восполнить эту потерю в ходе войны было уже невозможно. Еще через два дня, 17 мая 1904 г., на минах «Амура» погиб и миноносец «Акацуки».

Гибель японских броненосцев...от мин "Амура"

Эта победа стала самым большим достижением русского флота - на дно Желтого моря отправились почти 30 тысяч тонн боевого тоннажа двух японских броненосцев. Превзойти данный показатель советские моряки не смогли, и лишь подводник Александр Маринеску, потопивший в 1945 году немецкое госпитальное судно "Вильгельм Густлофф", смог приблизиться к рекорду. Водоизмещение потопленного им судна составляло 25 тысяч тонн.

В 1906 году после прибытия из плена...Давыдов поступил на Гидрографическое отделение Морской академии, закончив его в 1910 году. Флот активен в военное время... Борис Владимирович хотел быть максимально полезен и в мирное время. Хлеб военного гидрографа нелегок, а порою опасен (гибель гидрографического судна с членами экипажа"Владивосток-2" прапорщика Тальберга на рейде Поста Александровского на Сахалине в октябре 1905 года тому потверждение-Г.С.) В 1910 году, в составе экспедиции Б. А. Вилькицкого, в должности командира гидрографического судна «Таймыр», Давыдов отправился в Тихий океан. Определил координаты ряда пунктов от мыса Дежнёва до реки Колымы, обработал материалы для лоции этого района. В 1913 году получил назначение на должность начальника Гидрографической экспедиции Тихого океана.

Начальника Гидрографической экспедиции Тихого океана Давыдов Б.В. с семьей.

Вплоть до 1919 года производил морскую съёмку побережий Охотского моря и успел начать опись побережий Берингова моря. Однако, разрастание Гражданской войны на Дальнем Востоке воспрепятствовало завершению его деятельности.

В конце Гражданской войны Давыдов сумел обработать все собранные им материалы и подготовить к печати огромный труд (1500 стр.), увидевший свет уже при большевиках, в 1923 году, под названием «Лоция побережий РСФСР Охотского моря и Восточного берега Камчатки». С установлением на Дальнем Востоке советской власти, в июле 1923 года Давыдов был назначен начальником Управления по обеспечению безопасности кораблевождения на Дальнем Востоке. В этой должности он много способствовал ограждению прав СССР на обслуживание некоторых районов Дальнего Востока в навигационном отношении.

Труд гидрографа Давыдова воплотился в замечательную лоцию, а вот потенциал военного моряка Давыдова ещё требовался молодой Советской Республике. Дело в том, что в учебниках истории СССР конец гражданской войны и интервенции относили, обычно, к 1922 году, когда был освобожден последний крупный город и административный центр Дальнего Востока Владивосток. Но это не совсем так... Продолжал борьбу с большевиками неудобный для политработников сибирский генерал А. Пепеляев... Северный Сахалин вернулся на Родину, Вы знаете, вообще 14 мая 1925 года...Были ещё желающие "под шумиху" отхватить лакомый кусочек у, находящемся в трудном положении СССР...

Вначале 1920-х гг. некоторые круги США и Канада стали выдвигать территориальные претензии на о. Врангеля (с 1916 года - официальная российская, затем советская территория), который рассматривался как промысловый район и как возможное место создания промежуточной авиабазы на будущей трассе воздушного сообщения между Европой и Аляской.

Интерес иностранцев к острову Врангеля проявился в 1914 г., когда часть сотрудников канадской экспедиции на судне “Карлук”, после гибели своего корабля, добралась по льду до этого острова.

Воспользовавшись гражданской войной и иностранной интервенцией, канадский полярный исследователь Стефанссон послал на остров Врангеля экспедицию, которая должна была поднять на нем британский флаг и остаться на острове для промыслов. В 1923 г. по распоряжению Стефанссона на остров Врангеля была высажена новая партия, состоявшая уже из одного американца и тринадцати эскимосов. С таким самоуправством иностранцев надо было покончить.

20 августа 1923 года на острове Врангеля высадилась экспедиция, снаряженная известным канадским исследователем севера Стефансоном в составе 14 человек. Руководителем отряда был американец Уэллс, остальные 13 человек были канадскими эскимосами с Аляски. Они подняли на острове британский флаг (предприятие было канадским, а Канада номинально подчинялась Британии) и начали добычу зверя: моржей, песцов, белых медведей.

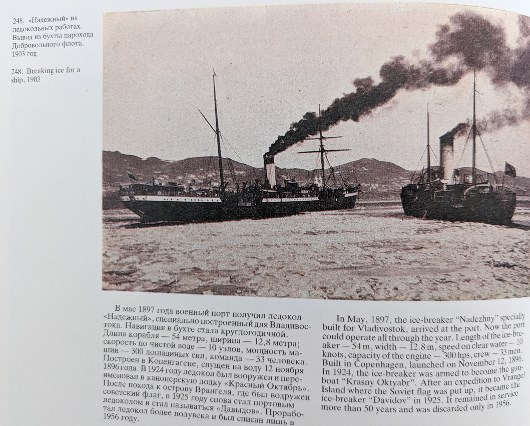

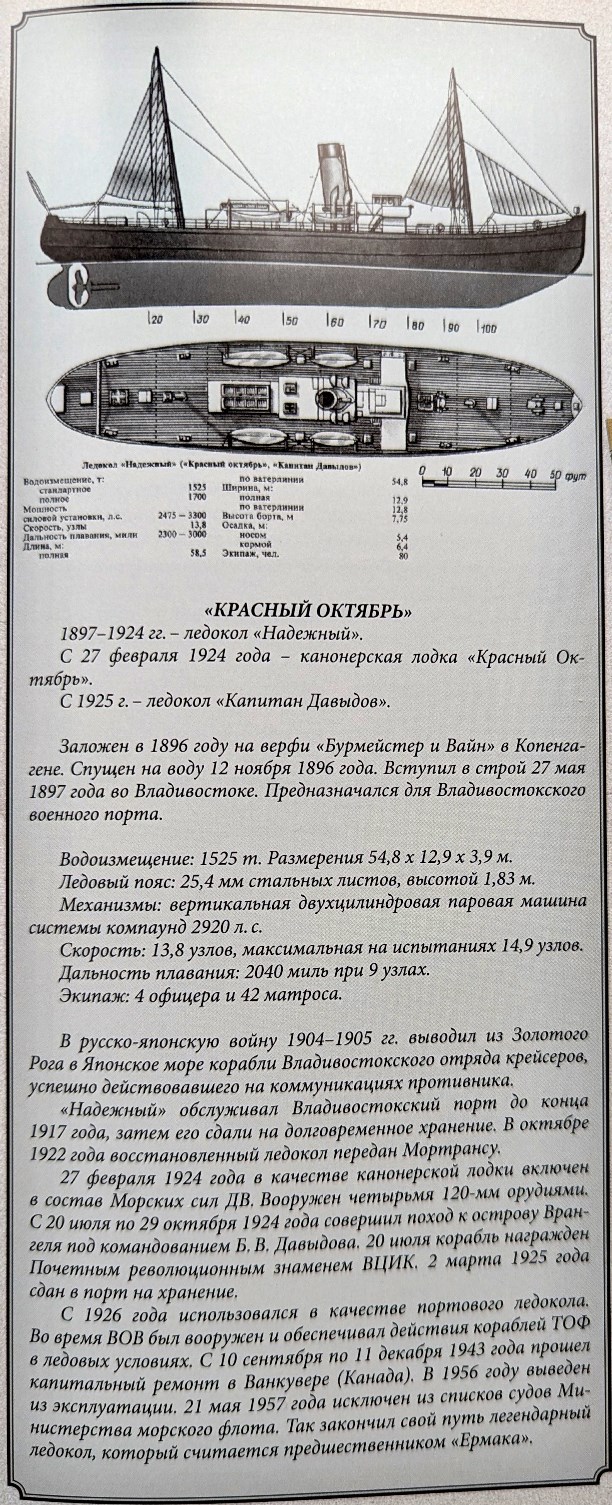

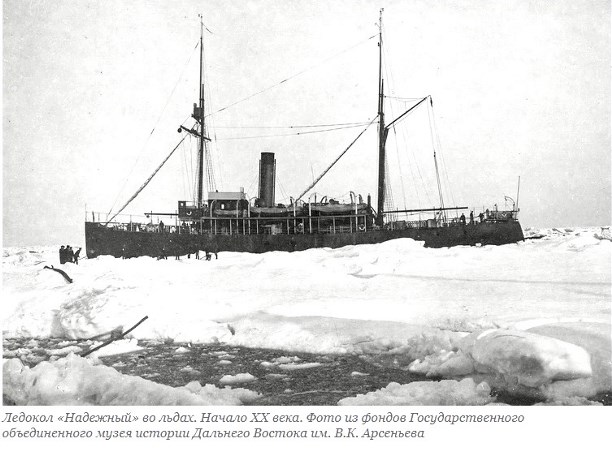

Постановлением Совета Труда и Обороны СССР в сверхсметном порядке на организацию похода было выделено 158630 руб. Приказом Наморсил Дальвоста № 428 от 1 июля 1924 г. была создана Особая гидрографическая экспедиция на остров Врангеля с задачей не только восстановить там государственный суверенитет, но и произвести все гидрологические, геодезические и геофизические исследования. Начальником экспедиции стал начальник управления безопасности кораблевождения Морсил Дальвоста Б. В. Давыдов, комиссаром - комиссар штаба Морсил Дальвоста М. А. Доминиковский, командиром канонерской лодки «Красный Октябрь» (бывший ледокол «Надежный») - начальник оперативного отдела штаба Морсил Дальвоста Е. М. Воейков.

Подготовка к экспедиции была проведена всего за месяц, что являлось беспрецедентным в истории полярных экспедиций. К тому же, на Север было отправлено судно, не предназначенное для такого рода путешествий. Бывший ледокол «Надежный», переименованный в канонерскую лодку «Красный Октябрь», строился для работы в порту, и запаса угля у него хватало всего на восемь дней. Но других подходящих судов на Дальнем Востоке у советского правительства тогда не было. Узнав о готовящейся экспедиции «Красного Октября» к острову Врангеля, американские и канадские власти забили тревогу. Одновременно с советским кораблем, на выручку колонистам, отправились несколько судов Канады и США, но ни одно из них не смогло пробиться к острову, несмотря на то, что «Красный Октябрь» прошел гораздо более долгий путь.

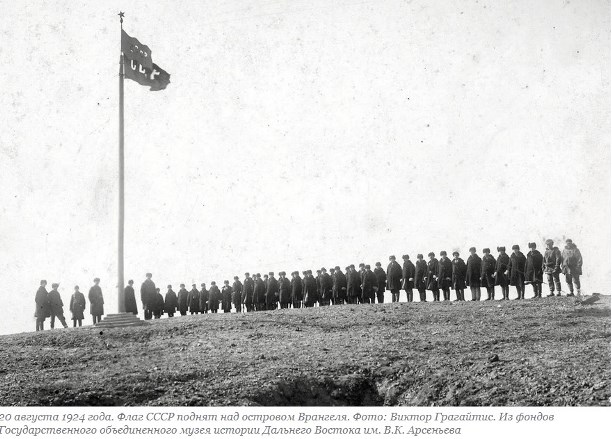

20 августа 1924 года Давыдов поднял на острове Врангеля советский флаг и принудительно погрузил на борт «канадских колонистов». Среди них не было ни одного канадца белой расы: партию колонистов составляли американец Чарльз Уэллс (начальник) и тринадцать эскимосов. На обратном пути, 25 сентября в проливе Лонга у мыса Шмидта ледокол был безнадёжно зажат льдами, — однако, налетевший шторм помог ему освободиться. Преодоление тяжёлых льдов привело к перерасходу топлива.

К моменту, когда судно бросило якорь в бухте Провидения, топлива оставалось на 25 минут хода, а пресной воды не было совсем. Во Владивосток ледокол вернулся 29 октября 1924 года. Советско-американские, а затем китайско-американские переговоры о дальнейшем возвращении колонистов на родину через Харбин заняли длительное время. До возвращения не дожили трое — руководитель экспедиции Чарльз Уэллс умер во Владивостоке от пневмонии; двое эскимосских детей скончались на протяжении последующего пути.

В следующем, 1925 году Давыдов ушёл из жизни (умер от паралича сердца дома, в квартире № 14 по адресу 19-я линия Васильевского острова, д. 12). Погребен на Смоленском православном кладбище. В официальном некрологе он был назван «одним из крупнейших исследователей Востока и Северо-Востока». В главную же заслугу ему был поставлен «полный успех экспедиции на остров Врангеля». Борису Владимировичу было всего 42 года...Его подвигов хватило бы на несколько жизней...

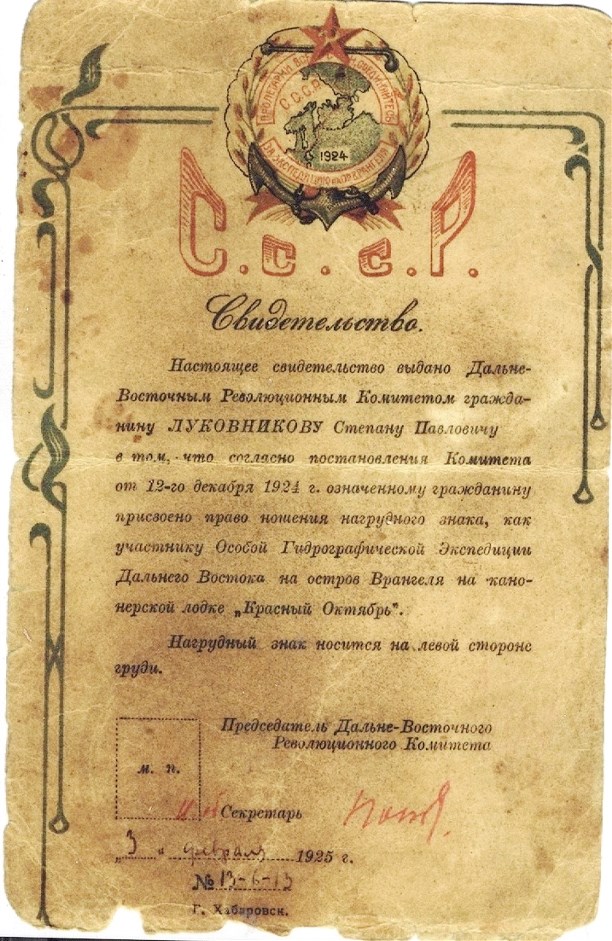

12 декабря 1924 года, после доклада Б.В. Давыдова, президиум Дальневосточного революционного комитета постановил учредить особый знак и наградить им всех участников экспедиции. Изготавлялся он во Владивостоке в ювелирной мастерской Осипова. Заказано их было 85 штук. В торжественной обстановке знаки вручали во Владивостоке в феврале 1925 года председателем Дальревкома Я.Б. Гамарником. Он же подписал и удостоверения к знакам.