Убойная красота - 6

Север Сахалина захвачен метелью... Уличных наблюдений не предвидится. А стало быть, я продолжу знакомить Вас с красотами своей коллекции цуб... Кто подсел на тему по ходу маршрута, могут некоторые основные моменты посмотреть в предыдущих блогах. А сегодня я продолжу экскурс по фауне. Частично, я уже знакомил Вас с фантастическими Драконами (как небесными, так и водяными...) и разнообразными пернатыми Японии... Этими популярными персонажами цуб подборка не окончена.

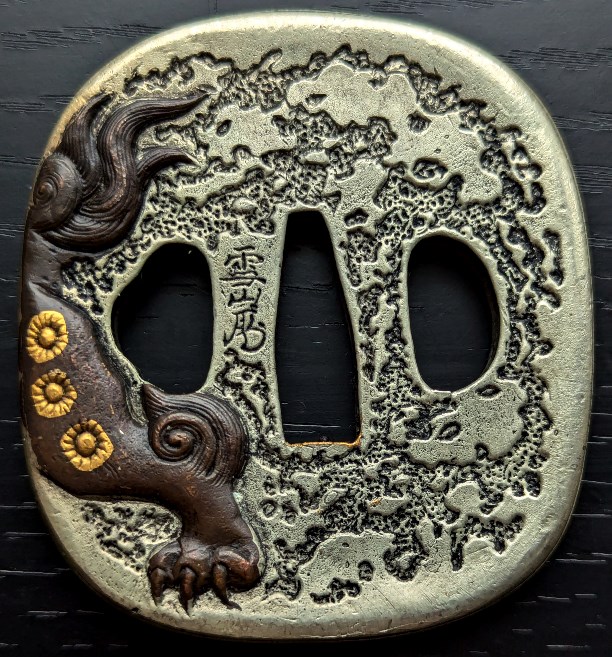

То, что лев - царь зверей, это всему миру известно уже пару тысяч лет. А то и дольше. По этой причине, львы часто являются символами силы и власти - многие народы мира любят их использовать рисунки и статуи львов. Но тут есть одна загвоздочка: львы обитают в Африке. До сравнительно недавнего времени (скажем, века до 19-го), большинство людей не имели возможности увидеть за свою жизнь ни одного живого льва, включая художников и скульпторов, которым иногда приходилось их изображать. С другой стороны, если художники не видели львов, то и заказчики тоже часто не имели понятия, как должны выглядеть эти страшные животные. А значит, как получится, так и будет. В Японии, статуи львов повсюду, и большинство из них внешне очень мало общего имеют с настоящими львами. Потому и на цубах животные выглядят (для питерцев, например,...где львов на набережных почти как в Африке) немного фантастически...

Как мы видим, главные атрибуты японского льва - это кудрявая грива и зубы. Зубов чем больше, тем лучше... Если их очень много, то можно чтоб грива была не кудрявая. Но лучше конечно чтоб кудрявая. Тут можно начать подозревать, что японцы вообще из всех животных делают какие-то фантастические чудища... Отчасти такая мысль обоснована.

Лев традиционно символизирует могущество, силу и защиту. Японский символ животного в виде льва часто ассоциируется с местами поклонения, где вы часто найдете статуи львов, охраняющих входы в святыни или храмы. Также считается, что они отгоняют злых духов..

Есть образы, лично для меня, как бальзам на душу... Одни из мною боготворимых животных лошади... Казалось бы, острова в океане и...любители степей и саван копытные? А ведь у японцев кони старинные ... И, даже, собственные породы лошадей. В нашем случае, самурай в полном смысле...без коня и не мыслится. Иначе он - ронин (странствующий и бедный).

Бывая в Стране Восходящего Солнца я обращал внимание, что и в наш век транспортных пробок и синкансенов, японцы с нежностью говорят о лошадях... А уж у имевших отношение к военной службе и подавно.

Знаменитая древняя керамика Сома чьим брендом является скачущий конь, гордость многих хозяев в японских домах и на чайных церемониях... (из коллекции автора)

Лошадь-самурай — это образ, который возник в Японии в средние века. Он символизирует силу, мужество и преданность своему хозяину. В этом образе лошадь часто изображается с мечом или копьем, что подчеркивает ее готовность защищать своего владельца. Лошадь-самурай была популярна в Японии на протяжении многих веков и использовалась в различных видах боевых искусств, таких как кендо и иайдо. Она также была символом мужества и преданности в японской культуре.

Памятник лошади от благодарных японцев в токийском храме Ясукуни. (фото автора)

Самая известная – Священная конюшня в Японии находится в Храме Восточного сияния, или святилище Никко Тосегу, посвященном сегуну и полководцу Токугаве Иэясу, основателю династии Токугава. Гостей комплекса встречают самые большие ворота комплекса Нио-мон, или «Ворота дэвов», за которыми располагается первый храмовый двор и стойло священной лошади, или Священная конюшня. В синтоистских храмах всегда содержалась лошадь или несколько лошадей, на которых, по легенде, ездило божество. Настоящие лошади по-прежнему обитают в храме, несмотря на обилие туристов. Они стоят в конюшне на открытом воздухе каждый день с десяти утра и до двух часов дня, за исключением дождливых или снежных дней. Масть священных лошадей непременно должна быть серой, и сегодня два серых коня продолжают эту традицию. Кроме того, эти лошади принимают участие в ежегодных процессиях к храму под названием «Шествие тысячи воинов», которые проводятся во время праздников Весны (17–18 мая) и Осени (17 октября).

Япония не может похвастаться выдающимися достижениями в области конного спорта, однако свои герои в стране имеются. Так, единственным олимпийским чемпионом был и является японский барон Такэити Ниси. Такэити окончил Высшую военную академию Японии и был приписан к первому кавалерийскому полку. В далеком 1930 году он на собственные деньги приобрел в Италии коня по кличке Уран, на котором начал активно тренироваться и выступать. Ниси показал себя настолько хорошо, что в 1932 году отправился на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, где завоевал золотую медаль в личном зачете по конкуру. После Олимпиады Ниси был переведен в 16-й кавалерийский полк и повышен до кавалерийского инструктора в полковой школе. Такэити продолжал совмещать военную службу с занятиями спортом и в 1936 году вновь поехал на Олимпиаду в Берлин. Однако на этот раз спортсмену не повезло: Ниси упал с лошади во время соревнований – и первым стал немецкий конкурист. Тем не менее многие не посчитали это несчастным случаем: инцидент расценили как своеобразную уступку со стороны Японии, которая начала политическое сближение с Германией. После Олимпиады Ниси был переведен в департамент снабжения, где занимался подбором лошадей для кавалерийских частей.

Военная сакешница с данными конезавода, готовящего животных для армии... (из коллекции автора)

Бадзюцу (яп. ??, ба: лошадь; дзюцу: искусство) — японское искусство верховой езды, являлось одной из боевых специализаций Японии. В бадзюцу входило обучение верховой езде, бой на лошади, прыжки с большой высоты, иногда уход за лошадьми. Это искусство родилось в Монголии, где воины считались отличными наездниками. В Японии лошади приобрели популярность в V—VI веках н. э., богатые самурайские кланы содержали конюшни, каждый клан владел своими техниками и секретами обращения с лошадьми.

у меня несколько цуб с подвигом самурая Акэти. Эта с инкрустацией...

Хотя в Википедии и фигурирует страна Монголия, где кочевники были шикарными наездниками...У меня есть альтернативная история: Аkechi Hidemitsu (?? ??, 1536? - 4 июля 1582) - японский самурай периода Сэнгоку.Акэти Хидэмицу был старшим телохранителем вассала Оды Нобунаги Акэти Мицухидэ, он служил Мицухидэ до самой смерти последнего в 1582 году от руки Тоётоми Хидэёси. Акэти был назначен защищать замок Адзути и сражался против Хори Хидемасы в качестве арьергарда Мицухидэ во время битвы при Ямадзаки. Он стал легендой своего быстрого пересечения озера Бива (в полной самурайской амуниции -! Г.С.), чтобы добраться от Оцу до замка Сакамото на спине своего знаменитого коня «Окагэ», после потери и поражения сил Мицухидэ в битве при Ямадзаки.

блюдо с рисунком подвига Акэти (из коллекции автора)

Эта сцена очень часто изображается во многих японских произведениях искусства. Затем он совершил свой знаменитый и непредсказуемый акт совершения харакири, написав стихотворение на двери с кровью из его живота, используемой в качестве чернил для его кисти. Его люди подожгли замок Сакамото и убили их семьи и самих себя, чтобы следовать за своим хозяином в могилу.

Есть ещё один его подвиг, за который Акэти обожествляют последователи бусидо. Он вернулся в принадлежавший клану замок Сакамото, чтобы поджечь его и соверщить ритуальное самоубийство сэппуку вместе со всеми членами семьи Акэти. Но прежде чем начать приготовления к самоубийству, он решил отдать все художественные сокровища, накопившиеся в замке к этому времени тем, кто сражался во имя памяти Нобунага.

Полководец Хори Хидэмаса осаждал семью Акэти в его замке Сакамото. Когда господин Мицухару понял, что замок вот-вот падет, он отправил послание: «Мой замок пылает, и скоро я умру. У меня много великолепных мечей, которые клан Акэти собирал всю свою жизнь. Я не хотел бы, чтобы они погибли вместе со мной. Если бы вы ненадолго прекратили штурм, дабы я мог передать их вам, я смог бы умереть спокойно». Господин Хори согласился. Воины остановились и со стены замка спустили завернутые в циновку мечи. Потом атаки возобновились, и на следующий день замок пал. Господин Акэти умер - по-видимому, со спокойной душой.

Цуба со сценами осады замка Осака (из коллекции автора)

Самураев учили сражаться, находясь на лошади, для чего первоначально использовался длинный меч тати, а также нагината, яри, лук и стрелы[. Тати прикреплялся к поясу таким образом, что враг зачастую получал смертельную рану без дополнительных действий со стороны наездника. В рамках суйбадзюцу (яп. ???, суй означает «вода») самураи обучались держаться на лошади, находясь в реке.

По данным историка-япониста кандидата исторических наук А. М. Горбылева ( меду прочим, нашего хорошего друга, преподавателя МГУ и последовательного адепта ,преданного делу прославления нашего знаменитого земляка В.С. Ощепкова (создателя самбо, первого дзюдоиста России и разведчика) ) в настоящее время ба-дзюцу уцелело только в школе Огасавара-рю, школе синтоистского обряда ябусамэ Такэда-рю, традиции номаои Сома, скачках Камо курабэумо, а также в сохраняющихся при японском Министерстве императорского двора тренировочных методах верховой езды церемоний хоробики и дакю (конное поло). Японское искусство верховой езды может использоваться только при дрессировке японских лошадей, а они сохранились по данным А. М. Горбылева в очень незначительных количествах в местечке Тонои Мисаки в префектуре Миядзаки (порода Хомайба), в Кисо (Кисоума), на Цусиме (Цусима-но ума), на Хоккайдо (Досанко), в заповедниках и национальных парках

Само собой разумеется, что лошади в Японии также являются частью религиозных мероприятий. Одним из самых известных является “синтоистский ритуал Белой лошади” (ао ума синдзи) в храме Сумиеси Тайша в районе Сумиеси в Осаке. Иероглифы кандзи подразумевают белую лошадь (хакуба). Однако символы также могут произноситься как ао, что означает синий, и могут означать блестящую синюю или черную лошадь. В верованиях синтоизма черная лошадь олицетворяет бури и стихийные бедствия.Каждый год 7 января, в седьмой день года, священный конь Сумиеси Тайша посещает главные здания святилища, прежде чем совершить круг по земле святилища. Говорят, что те, кто увидит белого коня во время празднования Нового года, будут избавлены от болезней и получат счастье в Новом год. Так что к празднику блог...

От самых приятных для меня животных перейдем к менее почитаемым на Руси... Представляю, как наш богатырь помирал бы от смеха, увидев на оружие противника символ этого бесхвостого...

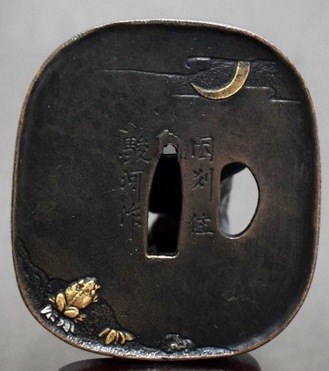

Среди популярных японских духовных символов - это лягушки. Слово «лягушка» на японском языке означает «возвращение», и считается японцами счастливым животным. Этих существ часто используют в поэзии и искусстве, а иногда путешественники берут их с собой в виде статуэток, чтобы быть уверенным, о благополучном возвращении домой из своих странствий.

Заяц - символ долголетия, знаток целебных снадобий. Если хорошо попросить, то он поделится эликсиром, который готовит в волшебной ступе на Луне. Кроме бессмертия этот эликсир приносит счастье и удачу. Заяц - существа таинственные. Дарятся с пожеланием счастья, домашнего уюта и успеха в амурных делах. Человек, родившийся в год кролика, относится к одному из наиболее романтических и мистических знаков.

В левой цубе три заяца по краю, на правой заяц на Луне...

Однажды Заяц накормил собой Будду, бросившись в костер, и тем самым утолил его голод. За это Будда определил для Зайца почетное место на Луне и посвятил его в тайны целебных рецептов. Лунный Заяц помогает детям получить покровительство Луны, а значит хорошую семью и счастливую жизнь в будущем.

Говорят, что когда Будда благословлял животных, крыса (мышь), благодаря ее проворству и хитрости, оказалась первой в очереди. Она сначала ухватилась за хвост быка, бегущего к Будде, а когда бык остановился и склонил голову, чтобы получить благословение, крыса промчалась по его спине и шее и прыгнула прямо в руки Будде. Крыса на метле - символ богатства, благополучия и душевной чистоты. Черепаха, сидящая на крысе, - пожелание долголетия и мудрости всем рождённым в год Крысы. На этой цубе ещё и перо ястреба.... – символ отваги. Камоны прославленных самурайских родов Асано ???, Асо ???, Кикути ???.

Ну, и немного о наших "биоресурсах", напоследок...

Слово "эби" в японском языке означает креветку. Это слово имеет древнюю историю и уходит корнями в японскую культуру и традиции. Креветка считается не только вкусным морепродуктом, но и символом долголетия и счастья.

Согласно местному мифу, в крабов Heikeopsis japonica воплотились души утонувших воинов. Легенда отсылает к конкретному историческому событию — морской битве при Данноура, произошедшей 25 апреля 1185 года в окрестностях современного города Симоносеки на юго-западе Японии. В этом сражении, одном из самых масштабных в истории страны, сошлись силы кланов Тайра и Минамото. Со стороны первых участвовали 500 боевых судов, а со стороны вторых — 840. Битва продолжалась около четырех часов и закончилась победой Минамото и гибелью большинства членов могущественного клана Тайра, включая юного императора Антоку. Сражение завершило пятилетнюю гражданскую войну и привело к созданию первого в стране сёгуната — Камакура. Столь масштабное событие не могло не обрасти легендами. Одна из них гласит, что призраки погибших в битве и покончивших с собой после поражения самураев из рода Тайра переродились в виде крабов Heikeopsis japonica, панцири которых похожи на лица разъяренных воинов. В Японии их называют хэйкэгани, в честь альтернативного имени клана Тайра — Хэйкэ (отсюда же происходит и латинское название биологического рода, к которому сегодня относят крабов-самураев)

На сегодня всё...Надеюсь Вам это было интересно, если дочитали...

Нас ждут впереди символы синто и легенды и мифы на цубах...

Продолжение следует...

Знакомьтесь, железная цуба периода Эдо, инкрустированная золотом и серебром на меди... Рисунок пары перепелов в осенней траве...

В Японии перепелов держали как домашних животных с древности, в Manyoshu (万葉集) старейшей антологии Японии стихов (7-8 вв.) есть стихотворение об этих птицах. В эпоху Муромати их держали в корзинах. В эпоху Эдо было предпринято множество попыток по их разведению и скрещиванию, однако они увенчались наибольшим успехом только в период Тайсё, когда были созданы "промышленные" породы.

Первыми письменными памятниками считаются собрание японских мифов и легенд «Кодзики» («Записи о деяниях древности») и историческая хроника «Нихон сёки» («Записанные кистью анналы Японии» или «Нихонги» — «Анналы Японии»), созданные во время периода Нара (VII—VIII веках). Оба произведения были написаны на китайском языке, но с изменениями для передачи японских имён богов и других слов.

Изображение перепела, как правило, ассоциируется с пожеланием мира, поскольку слово «перепел» в китайском языке состоит из двух иероглифов (鹌鹑, пиньин ānchún, «перепел»), правый из которых является омофоном иероглифа 安 (пиньин ān, «мир, спокойствие, благополучие»). В свою очередь, изображение пары перепелов на картине (双鹌, пиньин shuāng ān «два перепела») может «читаться» как 双安 (пиньин shuāng ān, «двойной мир», то есть «спокойствие и благополучие»).

Таким образом, символ этой цубы -«спокойствие и благополучие»...я бы добавил для самурая "хладнокровие"

Сюжет «Три философа (монаха) пробуют кислое вино» (сан-сан-дзу) в японской культуре иллюстрирует идею гармоничной взаимосвязи трёх религий — конфуцианства, буддизма и даосизма.… В Японии это период Муромати 室町時代 муромати дзидай, 1336—1573) —, на протяжении которого ставка сёгуна находилась в Муромати близ Киото. Три старца, пробующих уксус, 嘗醋翁.

Этот сюжет представляет собой аллегорию трёх основных религий Дальнего Востока.

Конфуцию жизнь казалась кислой. Он думал, что настоящее утратило связь с прошлым и что нынешнее правление человека на земле идет вразрез с Путем Неба, которому следует вся вселенная. Поэтому он предавал особое значение почитанию предков, а также древних ритуалов и церемоний, в которых император, Сын Неба, действует как посредник между безграничным Небом и ограниченной землей. В конфуцианстве использование строго продуманной музыки, предписанных шагов, действий и фраз дополнялось чрезвычайно сложной системой ритуалов, каждый из которых использовался для определенных целей и в строго определенное время. Про Конфуция ходила поговорка: «Если циновка лежит неровно, Мастер ни за что на нее не сядет». Вот какие нелепые вещи творились при конфуцианстве!

Картина:Школа Кано. «Трое и скисшее вино». 16 век

Согласно учению Лао-цзы, каждый в любой момент может достичь гармонии, с начала начал существующей между небом и землей, но только не с помощью ритуалов, как в конфуцианстве. В своем трактате «Дао дэ цзин» («Книга о Пути и Силе») он писал, что земля, в сущности, является отражением неба, и управляется она теми же самыми законами, которые, правда, не имеют ничего общего с законами людей. Эти законы влияют не только на вращение далеких планет, но и на пение птиц в лесу, и на рыбу в море.

В течение многих столетий классическое учение Лао-цзы эволюционировало и разделилось на три направления: философское, церковное и народное, стихийно-религиозное.

Как служащий библиотеки я не могу не упомянуть эту «современную трактовку учения» Бенджамина Хоффа….Кому-то она обязательно понравится. С оптимизмом по жизни идти завсегда легче…

P.S. теологов прошу не беспокоить... Я человек православный. А это попытка понять соседей...

Через татами тень

Сосновых веток.

(Такараи Кикаку)

Луна — один из наиболее важных символов в японской культуре. До 1873 года Япония жила по лунному календарю, в отличии от остального мира, использовавшего григорианский календарь.

Также Луне посвящен и праздник Цукими (月見 — любование луной), который в современное время проводится 15 числа 8 месяца по лунно-солнечному календарю. Именно в это время диск становится полным, люди наблюдают за красотой спутника, а также чествуют хорошие осенние урожаи, пишут и читают поэмы для Луны.

Символически Луна также означает и женщину, множество легенд, амурных стихотворений посвящены ей, даже знаменитое любовное признание

月が綺麗ですね («Луна так прекрасна сегодня»).

в своих картинах.

На моей многовековой цубе и инкрустированная латунью (золотом-?)

Род Маэда был одной из самых могущественных в Японии, он находился на втором месте после рода Токугава по производству риса и размерам владений. Представители рода Маэда стали даймё в период Эдо.

Клан Маэда правил доменом Кага-хан из своей резиденции в замке Канадзава с 1583 до Реставрации Мэйдзи в 1871 году. Замок Канадзава и Кэнроку-эн являются культурными реликвиями клана Маэда.

Самым знаменитым членом этого рода был Маэда Тосииэ (1538—1599), четвертый сын самурая Маэды Тосимасы (ум. 1560). Тосииэ был одним из ведущих военачальников Оды Нобунаги, а позднее сражался против Го-Ходзё под командованием Тоётоми Хидэёси. Храм Ояма в Канадзаве был освящен в его честь.

Сохранилось два письма, написанных Нобунагой и адресованных высокопоставленным чиновникам из Киото. В одном из писем имеется такая фраза: «Что же касается Фучу, то город полностью завален мёртвыми телами». Маэдо Тосииэ лично участвовал в резне, о чём недавно было получено археологическое доказательство. В замке Комураяма из провинции Этидзэн обнаружена керамическая пластинка с надписью, датированной 24-м днём 4-го лунного месяца 1576 года. Надпись гласит о том, что по приказу Маэды Тосииэ в этот день было казнено 1000 пленных.

На фото автора памятник Маэда Т. в японском Канадзава, апрель 2024 года.

Тэссэн (яп. 鉄扇) — складной веер c внешними спицами из тяжелых пластин железа, выглядящий как обычный, неопасный веер, или железная дубинка в виде сложенного веера. Самураи могли использовать тэссэн там, куда нельзя было проносить мечи, а некоторые школы фехтования учат бою с использованием тэссэна. Такими веерами можно было отражать стрелы и дротики, метать веер во врага и пользоваться им как подручным средством при плавании. Когда император Мэйдзи запретил ношение мечей (конец 19 века) , самураи носили тэссэн (на всякий случай…Г.С.)

В Японии имеется свой язык цветов, который называется Ханакотобе. Согласно этому языку, пион – это символ мужества, храбрости, чести. Самураи наносили очертания пиона на свои доспехи, чтобы повысить боевой дух и встретить на своём великом пути достойного противника.

Средневековая Япония - время воюющих княжеств, с суровыми самураями, жестокими убийствами и захватом замков. Откуда тогда на их гербах нежные бабочки и романтичные цветы? А все из-за столичных аристократов из Киото. Все началось во время блистательной эпохи Хэйан (с 794 по 1185 год). Для сравнения: в Европе был 18 век, когда кавалеры были галантными, а дамы носили сложные парики, и во всем прославлялся утонченный вкус. Вот в Японии с приблизительно VIII по XI века было нечто похожее по духу. По-восточному неторопливо, длилось время возвышенной аристократической культуры.

И раз эпоха любила утонченность, то в качестве эмблем стали использовать бабочек, растения, животных, горы, природные явления (гром, молния и т. д. ). В первую очередь осмысленные и описанные в поэзии и высокой прозе. Японская поэзия часто описывала цветы и животных, собрав внушительный бестиарий и гербарий.

Естественно, что со временем могли прирастать и новые. Но в эпоху Хэйан люди тянулись к изысканному. Так и пошло, что у рода Тайра эмблема махаон, у Минамото павловния, у Фудзивара - цветы фудзи (это еще и растение, не только гора).

Мне видится , что локацией владельца могут являться юго-западные области...Может и ошибаюсь, но небесные цари все положительные...Тогда откуда только два изображения?

На лицевой стороне цубы вырезано изображение колеса водяной мельницы, а с обратной стороны на цубе изображены вздымающиеся волны и водяные брызги.

Колесо - символ поворотов судьбы и вечного движения жизни. Прекрасная миниатюрная работа японского кузнеца середины эпохи Эдо.

Искалеченная ветрами, с кривым узловатым стволом, она стала одним из символов Японии — как в глазах обитателей западных стран, так и для самих японцев. Сосна — это такой «человек», который несмотря на все климатическо-природные неурядицы (тайфуны, землетрясения, извержения вулканов) и превратности судьбы, имеет силу и мужество, чтобы не покориться. Такого человека можно пригнуть к земле, но с корнем его не вырвешь. Кроме того, в отличие от сакуры, вечнозеленая сосна — это символ постоянства и долголетия.

Хочу обратить внимание на разность менталитетов снова... Если мы хотим описать настоящего мужчину-защитника, воина, мы говорим орел, сокол ясный... У японцев это ястреб или коршун (Золотой коршун - высший военный орден в Японии, упраздненный после поражение во Второй мировой войне...)

Все мы знаем, что весной японцы любуются цветущей сакурой, это развлечение называется сакура-гари, осенью же наступает виноградная охота будогари, охота на грибы кинокогари и любование красными листьями клена момидзи-гари. А чем заняты японцы летом? Помимо любования светлячками хотаругари, японцы собирают ракушки во время отлива, это мероприятие является развлечением для всей семьи и называется сиохигари (Shiohigari). Главное сокровище - раковины ishida tami, которые встречаются повсеместно на побережье от Хоккайло до Кюсю, и Makigai - спиральные раковины от моллюсков и улиток.

Ракушка — символ неоднозначный, но во все времена имеющий большое значение. Множество видов моллюсков отличаются различным строением и внешним видом раковин, поэтому в мифологии и искусстве встречаются изображения с самыми разными значениями — это и женское начало, плодородие, процветание и наоборот, знак могилы, тайны и молчания. Ну, женское...понятно...

Вы уже в курсе, что японцы в средние века во многом равнялись на блистательный Китай...

В китайском буддизме раковина является одной из восьми эмблем удачи и обозначает драгоценность и чистоту, может служить аллегорией королевской власти, принадлежности к царской семье и знаком благоприятного путешествия. поскольку соотносится с водой. В Китае также господствовало верование, что моллюски оплодотворяются грозой (громом), и потом при свете луны в них вырастают жемчужины.

С приходом в Японию буддизма появилось и значение раковин религиозное...

Для начала...популярнейший персонаж древний религиозный философ Дарума. Говорят реальный прототип его Дарума (другое его имя Бодхидхарма) почерпнул свои знания у индийских гуру, учителей мудрости. По завершении процесса обучения он в 510 г. отправился в Китай, в царство У-ди. Именно там, в горах Суншань, Дарума основал знаменитый шаолиньский монастырь. Сидя в одной из келий этого монастыря (по некоторым источникам он облюбовал себе для духовных занятий пещеру), Дарума предавался созерцанию и медитации на протяжении долгих девяти лет. Все эти годы подвижник и мудрец подвергался жестоким искушениям. Противостоять им он мог лишь благодаря непрестанному чтению священных молитв. Но иногда и молитвы не помогали; подчас Дарума чувствовал, что близок к тому, чтобы утратить понимание сокровенных буддийских постулатов. Перед его мысленным взором то и дело возникал образ некой чаровницы, затмевая все остальное. В раскаянии, он извлек из-за пояса кинжал и безжалостно срезал себе веки, бросив их потом на землю. Именно из этих век Бодхидхармы, волшебно превратившихся в чайные листы, и стали впоследствии готовить чудодейственный напиток, прославивший Китай на весь мир. Дарума еще долго проповедовал учение дзэн, привлекая все новых и новых адептов.

А теперь... это не цуба, а награда в форме цуба...

早稲田実業学校剣道部 клуб Кендо профессионального училища г. Васэда

秋季大會 осенние состязания

二五九六 1936 г.

Кэндо́ (яп. 剣道 кэндо:, рус. путь меча) — современное японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах. Ведёт свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом, кэндзюцу (яп. 剣術). Ставит целью формирование полноценной личности и твёрдого характера, закаляя волю и тело фехтовальщика. В современной Японии рассматривается как один из видов спорта. Существует движение за включение кэндо в программу Олимпийских игр.

«Сказание о Ёсицунэ» — памятник японской литературы конца XV — начала XVI века. В центре повествования — трагическая и яркая судьба Минамото Ёсицунэ, одного из героев войны феодальных домов Тайра и Минамото в 80-х годах XII века...

Ёсицунэ — полководец XII века, которому приписывают большую часть военных успехов клана Минамото против Тайра, особенно окончательную победу в морском сражении при Данноура. Однако после недолгого триумфа против Ёсицунэ выступил его старший брат Минамото-но Ёритомо. Последовали два года испытаний, во время которых Ёсицунэ был объявлен вне закона, а Бэнкэй оставался его верным спутником.

Вот так, веками воспитывался самурайский дух на примерах лучших воинов... На цубе воспроизведен , как раз, бой на мосту Годзё...

Кариганэ-мон 雁金紋 – денежный гусь – символ мужества и достатка...Как-то, так.

11 августа отмечается национальный праздник Яма но хи, или День гор. Эта дата выбрана не случайно - японский иероглиф «восьмерка» напоминает по форме гору, а цифра 11 напоминает деревья, обрамляющие ее.

Для жителей Страны Восходящего солнца заснеженные вершины – это место обитания духов, символ возможности приближения смертного к божествам. Неслучайно высочайшая гора в Японии – Фудзи является одним из символов государства, узнаваемым во всем мире. Этот праздник был создан, чтобы дать японцам возможность покинуть город, познакомиться с горами и ощутить исходящую от них благодать.

Вначале зонтик в Японии называли «кинугаса» (зонтик из шелка), но так как родиной зонтиков считался Китай (кара), их ещё называли «каракаса».

Кинугаса считался статусным атрибутом, свидетельствующим о высоком государственном ранге человека. Зонт из красного шелка был символам императорской власти.

Каракаса представлял из себя внушительное сооружение большого размера высотой 1,5 метра, которое должны были носить слуги над головой императора или чиновника в дождливые дни и при ясной погоде.

Индивидуальные зонтики вошли в обиход только начиная с периода Камакура (1185 - 1333 гг.), но и эти зонтики были весьма велики.

Синтоистские жрецы расценили это переносное укрытие от дождя и солнца как временное обиталище божества. Поэтому зонты вошли в обиход как церемониальная принадлежность.

Но постепенно зонты из безумной роскоши превращались в вещи повседневного спроса для самураев и купеческого сословия.

В начале периода Эдо (1600-1868) зонты вошли в повседневный обиход простых людей. К этому времени каракаса претерпели существенные изменения. Благодаря творческому подходу японских ремесленников, они стали более удобными и легкими. Для их изготовления мастера широко применяли промасленную бумагу, производившуюся в стране. Но главное — зонты стали складываться. Отсюда и их новое название — вагаса (японский зонт). Методика изготовления вагаса была трудоемкой. Зонтики делали только из природных материалов, используя бамбук, бумагу васи, древесину.

Два бога приносящие людям счастье и достаток. Такой тандем считается символом равновесия между материальными благами и духовными достижениями. И надо отметить, что это не все качества, которыми обладают эти два простодушных старичка.

Дайкоку считается богом процветания и богатства и относится к одному из семи богов счастья…(я о них уже упоминал) Как правило, его изображают в приплюснутой чудаковатой шапочке на голове, с колотушкой в одной руке, мешком (в котором волшебный рис – приносящий богатство в дом) в другой и крысой (или даже крысами). Причем в большинстве случаев на цуба Дайкоку и Эбису крысу вы не увидите (чаще она изображается на одиночной цубе Дайкоку), потому, что она якобы сидит в мешке с рисом и когда прогрызает в нем дырку, то, он высыпается оттуда, даруя людям богатство. При всем при этом Дайкоку, или как еще его называют Дайкокутэн, танцует. Во время своего магического танца он постукивает колотушкой и кует счастье и благополучие для хозяев дома, а так же отпугивает злых духов, способных навредить домочадцам. На мешке Дайкоку написана интересная фраза Лао-цзы, которая довольно точно характеризует сущность этого божества. Как говорится, вместо тысячи слов. А звучит она так:

«Доведи красоту души до совершенства, тогда богатство и удача сами потекут к тебе, и тебе останется лишь вкушать их плоды».

В 3 года у мальчика выросли руки и ноги. Хируко стал настоящим полноценным божеством с новым именем Эбису. И принялся помогать людям. Особенно рыбакам и ремесленникам. Эбису считается богом рыбалки и трудолюбия. Это и, не удивительно учитывая его такую долгую принадлежность к морю. Слышали выражение: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Так вот оно, прям таки, отражает его сущность. Исходя из этого, Эбису покровительствует всем, кто занят каким-то физическим трудом (крестьянам, ремесленникам и даже торговцам).

И, да...Эбису изображают веселым смеющимся старичком в колпаке, с рыбой в руках, да не простой, а священной рыбой Тай (карп).

Тай в восточных странах – символ большой удачи, духовных достижений, служит для активации удачи в различных сферах жизни. Помимо священной рыбки, в другой руке у него может быть удочка или веер.

Путешествуя по Старому Свету я неоднократно обращал внимание на тот факт, что сказки в Европе (например)писались для взрослых...И Карлсон у Лингрен настоящий монстр, и спящая красавица у Шарля Перро хоррор ещё тот, и сказки братьев Гримм не для детей... Низкий поклон нашим классикам и (особо) советским мультипликаторам за наше доброе, светлое и замечательно сказочное детство.

Садзаэ-они (яп. 栄螺鬼, буквально «дьявольский моллюск») — существо из японского фольклора, являющееся разновидностью обакэ (зверя-оборотня), которым становится морская улитка(обычно из рода Turbo), если сможет дожить до 30-летнего возраста. Также считалось, что в такое существо может превратиться красивая юная девушка, которая утопится в море (например, безответно полюбив мужчину-рыбака (

Наиболее известной легендой о Садзаэ-они является история из деревни Накири о том, как пираты однажды спасли тонущую красивую женщину, которая в благодарность предложила каждому из них переспать с ней. Через некоторое время у всех пиратов исчезла мошонка. Пираты в ярости выбросили женщину за борт, где она приобрела свой истинный облик — гигантской улитки-оборотня, предложив пиратам отдать все награбленные сокровища ей, за что обещала вернуть им мошонку. Считается, что именно эта легенда привела к тому, что мошонка в японском языке иногда называется кин-тама («золотые шарики»).

Может я и сгустил краски (слегка

Одно из самых любимых и узнаваемых в России хайку, принадлежащее поэту Иссе, - то самое, о маленькой смелой улитке, ползущей по склону великой горы Фудзи. В классическом переводе В. Марковой хайку звучит так:

Тихо, тихо ползи,

Улитка, по склону Фудзи

Вверх, до самых высот!

Все-таки для нашего восприятия хайку Иссы, наверное, ближе всего к пословице: «Терпение и труд все перетрут», ставшее частью русского культурного кода...

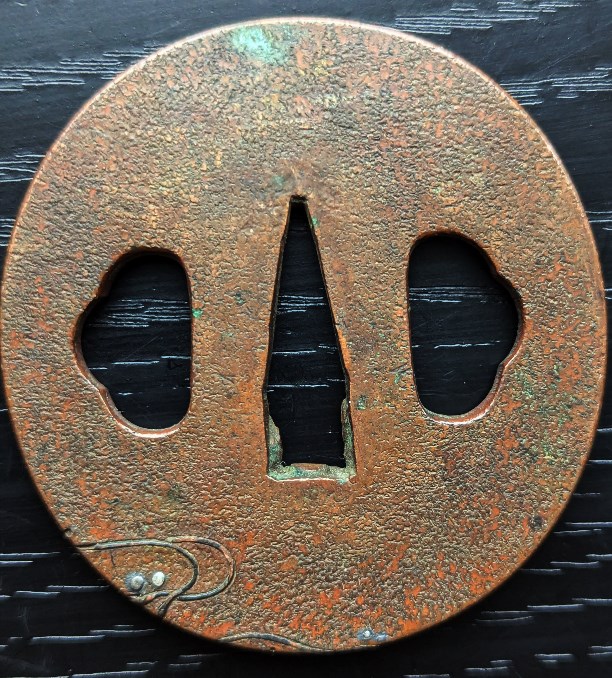

Старая железная круглая цуба с сюжетом архата.«Шестнадцать архатов – цветные свитки на шёлке» 絹本著色十六羅漢像, «Кэмпон тё:сёку дзю:року ракан дзо:», хранились в обители Сё:дзю-Райгодзи聖衆来迎寺 в Сига в краю Ооми, сейчас в Токийском национальном музее. Здесь их можно рассмотреть поближе. Архатов сопровождают люди в одеждах разных народов, божества, демоны, звери и птицы – обитатели различных областей мироздания. На каждом свитке в верхнем правом углу на белом фоне – имя архата и его порядковый номер. Архаты проповедуют по всему свету, во дворцах и в глухих лесах, лишь бы были слушатели, готовые внимать Закону Будды. Эти свитки – 11 века, созданы по китайскому образцу, но никакого из известных китайских изображений не копируют и многие детали прописаны уже в японской манере.

創業五十周年記念 на память о пятидесятой годовщине со дня основания.

山形小松重車輌株式会社 АО «крупногабаритные транспортные средства Ямагата Комацу». (Компания основана в 1921 г)

日刀謹製 изготовлено «Нитто»

кодексом самурайской части. Традиция презрительного отношения к деньгам имеет

глубокие корни: в начале эпохи Токугава (1603–1867) самураи не касались руками

денег, они протягивали их друг другу в полуоткрытых веерах .

В мировосприятии японского народа утвердилась мысль о том, что деньги должны быть

честно заработанными, а истинное богатство состоит в наличии целого комплекса

условий, включающих в себя не только материальное благополучие, но и трудолюбие,

усердие, внутренний покой, духовность. 人間の価値はその所有物にあらずしてその人にあ る нингэн но катива соно с ё ю:буцу ни арадзу ситэ соно хито ни ару – «ценность человека не в том,чем он обладает, а в том, что он собой представляет

Датэ Масамунэ (яп. 伊達 政宗, 5 сентября 1567 — 27 июня 1636) — японский самурай, живший в конце периода Адзути-Момояма и начале периода Эдо. Известен как основатель города Сэндай и покровитель христианства в Японии. Из-за потери правого глаза в результате оспы был прозван «одноглазым драконом» (Докуганрю).

Битва при Данноуре ознаменовала конец правления рода Тайра и обеспечила гегемонию рода Минамото в Японии. Она стала последней ступенькой на пути создания Камакурского сёгуната, первого самурайского правительства.

Битва считается одной из самых масштабных в истории Японии. На основе тогдашних событий было сложено много художественных и литературных произведений, в частности «Повесть о доме Тайра».

ЛЯГУШЕК связывают с дождём, необходимым для получения богатоrо ypoжая, считая их посланниками водных божеств. Именно поэтому лягушки относятся к июньским мотивам на кимоно, ведь, в этот месяц в Японии выпадает наибольшее количество влаги. Сезон дождей – "цую" (tsuyu, 梅雨) начинается он в конце мая на Окинаве и движется к северу. Длится примерно полтора месяца, в центральной Японии весь июнь и половину июля. Дословно цую означает сливовые дожди, потому что его период приходится на то время, как отцветает слива и начинают формироваться плоды.

Майские дожди!

Заплыла лягушка

В дом через порог.

(Сампу)

Интереснее наличие дерева ивы...

Ива вместе с тростником, вишней и сливой является символом Японии. В Японии ива- дерево печали, слабости, нежности, девичьего изящества, спокойствия, потребности в постоянстве и coeдинeнии. Все грациозное и изящное японцы сравнивают с ветвями плакучей ивы...

Кроме того ,ива являлась божеством-покровителем айнов. Происхождение человека связывалось с ивой. По мифу айнов бог Айона создал первого человека из прута ивы и земли. При рождении ребенка из ивы изготавливали особый талисман – инау, который охранял его в течение всей жизни. У южных айнов ива считалась деревом-тотемом.

У айнов о. Хоккайдо существует миф, объясняющий причину смертности человека: «Создатель посылает воробья к богу Неба спросить, как делать людей. Тот сказал, что из ивы, но вскоре передумал и послал выдру с приказом делать людей из камня. Выдра занялась ловлей рыбы и явилась позже воробья». Люди смертны потому, что сделаны из дерева...

Ну а ласточки на ней ...тоже что-то к нежности и печали...

Ласточка (燕) – цубамэ – считается символом весны, верности и материнской заботы.

Полагаю, речь об известной притче о Даосском монахе и Императоре, который получил в дар золотую клетку, посадив в неё любимых в природе птиц... Появившийся из ниоткуда монах объяснил ему:

"Эта клетка, построенная в виде храма, заключает в себе тройственную тайну. Прежде всего, это мир со многими комнатками, в каждой из которых кто-то живёт. Кроме того, эта клетка символизирует — империю, раскинувшуюся в центре мира, а ты, О Император, и твои достопочтенные подданные подобны пленённым птицам. Их государственные одеяния — это яркое оперение птиц, тогда как ты сам — феникс. Палаты твоего дворца — тюремные камеры, храмы — клетки, а твои державные дела — это сеть, в которую ты оказался пойман. И, наконец, эта клетка — это твоё бренное естество, а эти маленькие пернатые создания — это грёзы и надежды, которые пленены твоей плотью. Всё, что ты знаешь в поэзии, музыке и искусстве, всё прекрасное, что ты можешь понять и по достоинству оценить, находится в плену у твоего смертного сознания.

Тебе было очень приятно ловить этих птиц, а теперь доставь себе ещё одну радость, прояви поистине королевское благородство и отпусти их на свободу.

Закончив говорить, старый монах завернулся в свою мантию и исчез прямо на глазах у императора. Император, который обладал познаниями во многих науках, понял, что существо, которое только что говорило с ним, было не обычным смертным монахом в мантии, а небесной сущностью, попечителем птиц. Поскольку слова монаха были велением неба, Сын Неба не мог им не повиноваться. Он приказал открыть все дверцы клетки и выпустить птиц на свободу. Затем он велел отвезти клетку далеко в горы и оставить её там с открытыми дверцами в качестве монумента для птиц.

Прошло некоторое время, и птицы вернулись в клетку и свили в ней гнёзда. Когда император уставал от своих забот, он поднимался в горы, усаживался рядом с клеткой и часами наблюдал за тем, как птицы влетают и вылетают через распахнутые дверцы клетки. В конце жизни он написал стихотворение, в котором отразилось понимание, приобретённое им в результате созерцания тайны.

Лучшим временем для обозрения скал является летний рассвет, во время которого солнце встаёт между скалами. Вдалеке можно увидеть гору Фудзи, а благодаря малому приливу скалы не разделяются водой. Храм Окитама и две скалы Мэото Ива расположены поблизости от главного святилища Исэ, наиболее важного места для синто.

仁義礼智信 Дзингирейтисин.

5 конфуцианских добродетелей (доброжелательность, справедливость, вежливость, мудрость и искренность) в разных источниках по разному звучат. И так бывает. Человечность, долг, вежливость, знания, верность слову.

Что удалось разобрать (а это инкрустация золотом...)

金將 Золотой генерал. Фигура(фишка) в игре Сёги.

Золотой генерал ходит на одну клетку вертикально, горизонтально или по диагонали только вперёд

Сёги или Японские шахматы являются большим оригинальным шахматным вариантом, созданным в Японии.

И Золотой генерал одна из ведущих в игре фигур... Видимо, хозяин меча с этой цубой, знаток сёги (а может и чемпион) хотел показать, что от него зависит многое в жизни и статус его близок ко двору императора...

На 81-клеточной доске император, золотые и серебряные генералы, ароматные и летающие колесницы, лошади, драконы и пехотинцы претерпевают всевозможные изменения, сплетаясь в неповторимом узоре позиции.

Сёги являются неотъемлемой частью японской культуры. Партии профессионалов транслируются крупнейшими японскими телеканалами, а профессиональные турниры постоянно освещаются в японской прессе. Книги по сёги можно встретить в любом книжном магазине страны...

На японской средневековой цубе китайский поэт по причине того, что в те века периода Муромати островитянам страны Восходящего солнца Китай был пример во всем...

В Японии первые упоминания о гусях появились в период Хэйан. О них писала на страницах своего Дневника фрейлина Мурасаки Сикибу. Также их можно видеть на живописных свитках «Повести о Гэндзи», в «Повести о доме Тайра» и дальнейшем более расширенном ее варианте «Гэмпэй сэйсуйки». В светских романах и военных повестях гуси чаще всего упоминались как символ счастливых вестей от любимого, находящегося далеко. Видимо, поэтому военные стали активно использовать мотив гусей «кариганэ». Он является основой гербов военных кланов (например, Тайра Таданори), встречается во множестве вариантов на военной одежде, оружии, лошадиной упряжи и т.д. Благоприятный смысл также придавало созвучие со словом «канэ» (деньги, металл, золото).

По рассказам современников, Хидэясу отличался вспыльчивостью.

Его сыновья основали ветвь семьи Мацудайра из провинции Этидзэн.

Со временем забаву аристократов переняли обычные люди. В период Эдо (1603 – 1686) после ввезения в страну тайского боевого петуха (軍鶏 – «шямо») петушиные бои распространились еще больше. Сёгунат несколько раз издавал запрет на всяческие азартные игры, но петушиные бои проводились даже под запретом. До нашего времени дошёл рисунок углём 17 века.

В японской культуре петух символизирует смелость, мужское начало, достоинство и верность

Иное дело у самураев...

Присутствуют и изображение Луны (важный символ на Востоке) и морские волны символизирующие стихию...

В Японии существует легенда о том, что обезьяна-самурай, по имени Кити, была создана богом Инари, чтобы защитить свой храм от злых духов. Кити был создан из листьев дерева, и его кожа была покрыта золотыми пластинами. Он был обучен искусству боя и стал стражем храма Инари.

Кити был очень умным и сильным, и он защищал храм Инари от всех угроз. Он также помогал людям, которые нуждались в его помощи. Со временем Кити стал одним из самых уважаемых самураев в Японии.

В настоящее время обезьяна-самурай является популярным персонажем в японской культуре. Она часто изображается в комиксах и аниме, а также является символом мудрости и силы духа.

В коллекции то прибывает, а поиски и раскопки идут...

за пару тысячелетий цуб в Японии выпустили очень много...и они редко повторяются имея оригинальные сюжеты. Кто изучает культуру и историю страны, глобально её охватить , вряд ли, смогут. А вот постепенные экскурсы с погружением в древность (лично мне) дают время и мотивацию всесторонне изучить вопрос.

Очередная цуба у меня , естественно, металлическая с инкрустацией " Два вола (быка)" мастера Мацумото Таро, период Эдо.

И... полез я в архивы памяти... Помните священных коров Индии, священного быка-бога Аписа в Др.Египте, быков на денежных единицах Др.Греции? Всё это, конечно, аукнулось из моей памяти... А как же дело обстоит в Японии?

Этот официальный запрет действовал до 1872 года, когда было официально объявлено, что император Мэйдзи потребляет говядину и баранину, которые изменили диетические соображения страны как средство модернизации страны, особенно в том, что касается потребления говядины. Благодаря контактам с европейцами говядина становилась все более популярной, хотя раньше она считалась варварской.

Добавлю, что указ императора был своевременным. Создавалась армия и милитаристское государство. Мэйдзи нужны были сильные воины. А исторически сложилось, что самураи периода Эдо (сёгуна) были ревностными защитниками вегетарианства... Не тут ли кроется конфликт императора и самурайского сословия, приведший к революции Мэйдзи?

Не такой уж и давний пример: вьетнамская война 60-70-х гг. прошлого века... Почему наши инструкторы первое время не могли пускать в самостоятельный полет местных летчиков? Организм азиатов взросших на зелени не справлялся с перегрузками. Вьетнамцев усиленно кормили мясом и... всё получилось.

Японский император понял это раньше...

Вопрос частично риторический (конечно, мне самому надо бы до конца прояснить этот культурологический феномен): в эпоху Эдо (17-19 вв.) дамы пониженной социальной ответственности в действительности вряд ли ездили верхом на волах; скорее, это травестийное/пародийное использование в укиё-э изначально древнекитайского мотива (якобы, еще Лао-цзы передвигался таким манером ...)?

По легенде, бык запряженный в дроги с телом Сугавара-но Митидзанэ, остановился на пол-пути к месту похорон, и на этом месте был основан главный храм Дадзайфу Тэммангу (太宰府天満宮, преф.Фукуока, о.Кюсю), где поэт почитается в качестве «Небесного божества» Тэндзин 天神, покровителя литературы, каллиграфии и учености.

Сугавара-но Митидзанэ родился в Год Быка, а после смерти его тело везли на дрогах, запряженных быком (предание).

Во многих синтоистских храмах Тэммангу 天満宮, где в качестве «Небесного божества» Тэндзин 天神 почитается Сугавара-но Митидзанэ, обязательно есть статуи священных быков.

Название породы Вагю можно разобрать по составляющим: «Ва» — означает «японский», а «Гю» — слово, обозначающее корову или крупный рогатый скот. Кобэ — это бычки-счастливчики породы Таджима (верхняя выборка), отобранные для беззаботной жизни. Их держат на специальной диете из сухого пастбищного корма и трав, с добавлением богатых на витамины добавок. Их отпускают вольно пастись на заливных лугах, и делают массаж, чтобы мясо было как можно более нежным.

Мясо Кобе проходит жесточайшую сертификацию, проходя через десятки проверок, учитывающих мраморность, цвет, насыщенность и оттенок, твердость и структуру, и даже блеск жировых прослоек. Наконец, удостоверившись в качестве выреза, эксперты награждают его почетной печатью «Японской хризантемы».

Я нашел место в Кобэ, где настоящая мраморная говядина по-Кобэ...

Мастер цубы Хатидо Иппей из Хаги. А вот изображения он взял (я полагаю) у Уракусай Нагахидэ (яп. 有楽斎 長秀, годы творчества 1799—1842) — японский художник, мастер осакской школы искусства укиё-э. Также известен как Юракусай Нагахидэ (有楽斎 長秀), Накамура Нагахидэ (中邑 長秀 или 中村 長秀), Тёсю (長秀) и Тёсюсай (長秀斎).

Пополнилась коллекция , например этой цубой: мастер Мунэнори из Хиконэ, изображение самурая с любимым конем... Период ранний Эдо

Акабэко означает «красный бык»; ака – красный, бэко – бык (или корова) на местном диалекте. С акабэко связано ещё одно предание – более 1000 лет назад красные коровы спасли край от эпидемии оспы. На самом деле, с 18 века оспу начали лечить прививками вакцины коровьей оспы, так что легенда оказалась чистой правдой! В настоящее время красная коровка акабэко является популярным сувениром Айдзу и всей префектуры Фукусима.

Например, в сказках «Счастливый чайник» или «Благодарность лисички» лисы-оборотни стараются отблагодарить небогатого человека за своё спасение и первое, во что они превращаются, — дорогой чайник, который продают монахам в храм. Однако никаких полезных свойств у этого чайника нет — он всего лишь иллюзия оборотня, которая мгновенно исчезает, стоит только попытаться чайник, допустим, вымыть. Также существует легенда, в которой монах Сюкаку, оказавшийся не человеком, а зверьком-оборотнем, решил постигнуть Закон Будды и обернулся монахом. Когда тайна зверька стала явной, он по традиции всех японских оборотней больше не мог жить в храме как человек и ушёл, но оставил храму свой чайник, который стал местной реликвией и предметом почитания.

Хань-Шань и Шидэ, или Ханьшань и Шиде (寒山拾得, яп. Кандзан и Дзиттоку) - полулегендарные эксцентричные чаньские монахи, жившие в Китае в период династии Тан. Популярные персонажи средневековой дзенской живописи в стиле суйбоку-га (монохромная живопись тушью).

Хань-Шань (寒山, яп. Кандзан; лит. «Холодная Гора» или «Ледяной Утёс»), как полагают, был поэтом-отшельником, жившим недалеко от горы Тяньтай (天台, яп. Тэндай) в провинции Чжэцзян (浙江). Китайская Энциклопедия датирует годы его жизни приблизительно с 712 по 793 гг. Свои стихи он записывал на скалах в горах, которые он считал своим домом. Из 600 стихотворений, которые он, предположительно, написал за свою жизнь, сохранились только 313. Среди 57 стихотворений, приписываемых его другу Шидэ, семь, по-видимому, тоже написаны Ханьшанем, так что в общей сложности до наших дней дошли 320 стихотворений Хань-Шаня.

Шидэ (拾得, яп. Дзиттоку, лит. «Найдёныш», а букв. «Подобранный») был назван так потому, что его нашёл чаньский мастер Фэнгань (豊干, яп. Букан). Шидэ вырос в тяньтайском храме Гоцин-сы (国清寺), где он работал на кухне и собирал остатки пищи для своего друга Хань-Шань.

Эта обезьяна закрывает глаза лапами, символизируя отказ от наблюдения за злыми делами и мыслями.

Не слышать зла (Кикадзару):

Обезьяна закрывает уши, отражая нежелание слушать злонамеренные разговоры, сплетни и негатив.

Не говорить зла (Ивадзару):

Эта обезьяна закрывает рот, чтобы не произносить злое слово, не распространять негативную информацию и не участвовать в злых разговорах.

Японская языковая игра:

Символика трех обезьян возникла в Японии благодаря игре слов. В японском языке глаголы «не видеть» (мидзару), «не слышать» (кикадзару) и «не говорить» (ивадзару) заканчиваются на «-зару», что созвучно слову «обезьяна» (сару).

Буддийская традиция:

Концепция трех обезьян имеет корни в буддизме и связана с идеей недеяния зла и чистоты сознания.

Распространение:

Изображения трех обезьян, также известных как «три мудрые обезьяны» или «обезьяны из Никко», стали популярны по всей Японии, в том числе благодаря их включению в буддийские храмы и как символ на нэцкэ.

Символ защиты:

Три обезьяны стали талисманом, который защищает от зла, доносов и клеветы.

В современном языке и культуре три обезьяны являются напоминанием о важности сохранения позитивного настроя и этики. Они учат не только не видеть и не слышать зло, но и не говорить о нем, тем самым защищая себя от негативного влияния..

Буддизм наследует синтоистскую традицию поклонения оленю. Когда буддизм укоренился, олень стал считаться посланником как богов, так и будд. Аж до сих пор в городе Нара олени считаются «индийскими коровами». Они невозмутимо разгуливают по городу близ Касуга, ничего и никого не боятся, утыкаясь носами в людей и выпрашивая вкусненького.

Благодаря этой игре слов совы получили широкое распространение в Японии как символ удачи и защиты. Более того разные виды, цвета и размеры сов – могу влиять на разные типы удачи.

Кроме того сова никогда не являлась для японцев исключительно символом удачи – в разных регионах страны этим птицам исторически присваивалось множество других атрибутов – например как птицы предсказывающей погоду.

Именно по этой причине в современной Японии можно найти огромное разнообразие товаров, сувениров и талисманов в виде совы.

На языке цветов обозначает: неизменная любовь, нежная любовь, истина, дружба, покорность. Кикё-мон имеет славную историю. Первыми обладателями этого герба был клан Токи-си 土岐氏. Семейство Токи являлось боковой ветвью клана Сэйва-Гэндзи и вышло на историческую арену в период Камакура. Представители этого клана были князьями трех районов: Мино, Овари и и Исэ. Основатель рода Токи Мицухира, по преданию, во время сражений прикреплял на свой шлем цветок кикё, и в память об этом его потомки сделали изображение колокольчика родовым гербом. Причем в истории геральдики этот герб примечателен тем, что он голубого цвета. Еще один цветной герб принадлежит клану Мацудайра - три листика мальвы желтого цвета.

Однако, в отличие от дона Жуана, Гэндзи представляет собой не любовника-губителя, а надёжного и верного спутника. Именно о таком мечтала бы каждая дама эпохи Хэйан, когда положение женщины было так непрочно, и вся её жизнь зависела от мужчины. Возмужавший Гэндзи берёт на себя заботу о каждой женщине, что подчёркивается автором неоднократно. Совершенно невероятно по благородству (для той эпохи) и его поведение по отношению к госпоже Мурасаки. Ещё девочкой она была полностью в его власти, не имела никакой другой опоры в жизни и не родила ему ни одного ребёнка — и все же оставалась любимой женой!