В сахалинских СМИ в послевоенные годы работало немало наших коллег, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. В год 80-летия Великой Победы мы решили рассказать об этих замечательных людях - истинных патриотах, которые внесли неоценимый вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, а позже в развитие островной журналистки.

Одним из них был Александр Алексеевич Пантелеев — педагог, журналист, редактор, поэт.

Крестьянская закалка

Как и многие герои нашего проекта, Александр Пантелеев – из многодетной крестьянской семьи. Родился он еще до революции, 18 августа 1908 года, в селе Россоховичи Могилевской губернии Климовичского уезда Костюковичской волости. Деревенских детей к труду приучали сызмальства, и Саша уже с 7 лет помогал старшим и отлично знал, что такое плуг и борона, снопы и грабли, коса и сено.

Конечно, ему было не до учебы. Четыре класса начальной школы он окончил только в 1924 году, после чего опять же помогал родителям по хозяйству. А затем пошел по стопам отца, который был мастером на все руки, работал по найму на строительстве пильщиком и плотником, столярничал – изготавливал мебель для школ. В 20 лет Александр устроился на шахту, но вскоре перешел на мебельную фабрику им. Халтурина в Гомеле. Начал там работать обычным столяром, но уже через год получил 6-й разряд мебельщика-краснодеревщика! То есть, его признали настоящим мастером своего дела.

В ноябре 1930-го был призван в Красную Армию. Отслужил два года. Поскольку в войсках нужны были грамотные люди, попутно учился на вечернем рабфаке (так называлась вечерняя школа) — бойцам тогда давали такую возможность. В армии вступил и в ВКП(б).

Демобилизовавшись, вернулся на ту же мебельную фабрику, окончил третий курс рабфака, то есть, 7 классов школы.

А в 1933 году по комсомольскому призыву отправился на Сахалин. Дорога была долгой и утомительной, да еще по пути, во Владивостоке, у группы похитили все документы. Паспорта потом восстановили, а вот партбилет — нет. С партией Пантелееву пришлось на время попрощаться.

В Александровске-Сахалинском работал столяром на деревообрабатывающем заводе, а потом был направлен в Хоэ, в семилетнюю школу, инструктором по труду. С 1936 года уже преподавал не только труд, но и вел в 4-7 классах биологию, географию, арифметику, рисование, черчение. И заочно учился в Александровском педучилище, которое окончил в 1939 году. А уже на следующий год был назначен… директором школы! Такая была эпоха, толковые и старательные специалисты стремительно продвигались по карьерной лестнице.

Женился на Клавдии Жиляевой, учительнице той же школы. Вскоре у молодой пары родилась дочь.

Дело доходило до рукопашной

Когда началась война, его призвали не сразу. На фронт тогда с Сахалина отправляли молодежь - тех, кто родился в 1922–1923 годах. Очередь до Александра Алексеевича Пантелеева дошла в конце 1942-го, когда ему стукнуло уже 34 года.

Как человека зрелого, с опытом руководителя, его отправили в Шкотовское военно-пехотное училище Приморского края.

Александр Пантелеев – курсант Шкотовского военно-пехотного училища, 1943 год.

Сейчас об этом училище никто уже и не помнит, поскольку оно было создано только на время войны. Но то, что за успешную подготовку командирских кадров начальник училища полковник Т. Литягин был награжден орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды, а этот выдающийся факт не имеет аналогов в истории военно-учебных заведений Дальнего Востока, свидетельствует: обучение было жестким, гоняли курсантов сурово.

Там Александр Пантелеев служил со своим другом, в будущем - знаменитым сахалинским историком, а тогда недавним корреспондентом «Советского Сахалина» Алексеем Рыжковым. Они в шутку дали друг другу слово, что если «выживут в учебке», то останутся живыми и на войне. Так и получилось.

В мае 1944 года младший лейтенант Пантелеев стал командиром минометного взвода 171-го стрелкового полка 182-й Дновской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Первый бой принял 12 августа. Сражался до последних дней войны, освобождал Дновск Псковской области, Старую Руссу, Пушкинские горы, Литву, Померанию и Восточную Пруссию.

С однополчанами на фронте. Лейтенант А. Пантелеев сидит второй слева во втором ряду снизу, декабрь 1944 года.

«Жалею, что я не расспросила отца, как он воевал, - пишет в воспоминаниях его дочь Виолетта Алпатова. - Он рассказывал иногда, что дело доходило даже до рукопашной, случалось и в морду фрицу дать. Конечно, надо было его разговорить, чтобы он вспомнил, что и где происходило, как они брали тот или иной город. Единственное, о чем он рассказывал, о тяжелых бытовых условиях. Не спали по нескольку суток, совершали огромное переходы, и бесконечно шли приказы: то остановиться, то занять оборону, то переходить в наступление. Это страшно изматывало людей. Так было в Псковской области. А потом, когда врага вытеснили за пределы нашей страны, шли только вперед, и стало проще.

Потом отец воевал в Восточной Пруссии, форсировал Неман, далее после переформирования его дивизия вошла в состав 3-го Белорусского фронта и участвовала в боях за Кенигсберг. Отец вспоминал, что город сам по себе был цитаделью. Каждое окно, каждый подъезд надо было брать, отвоевывать, просто так никуда не зайти. В этой мешанине трудно разобрать, где наши, где немцы, врукопашную ходили, в контратаки. Это все продолжалось четыре дня, и отец, когда рассказывал, удивлялся, как они смогли выжить в этом аду. А ведь там оставались те фашисты, кто не пожелал сдаваться, их приходилось буквально выкуривать из домов, и много наших солдат погибло уже после того, как город был взят. Отец был контужен, получил незначительные ранения, но никуда не обращался, все перенес на ногах».

На фронте Александр Пантелеев командовал взводом и ротой 80-миллиметровых минометов, батареей 120-миллиметровых минометов. К концу службы его грудь украшали ордена Красной Звезды, Отечественной войны 2-степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Командир минометного взвода Александр Пантелеев, весна 1945 г.

В мае 1945-го опять вступил ВКП(б), причем, кандидатский стаж прошел за три месяца — как отличившийся в боях.

Демобилизован в запас по возрасту в 1946 году в звании старшего лейтенанта. Вернулся на Сахалин, в село Хоэ.

«Помню, мама писала ему письма, и я пририсовывала свои каракули, - продолжает рассказ Виолетта Алпатова. - У меня было дикое желание написать ему на фронт самостоятельно, и я старалась изо всех сил. Танки рисовала, мы же постоянно думали о войне. И ради писем папе я сама в 5 лет научилась писать. А он мне в ответ присылал открытки. У меня сохранилась одна, присланная в 1944 году из Литвы. Он ее подписал так: «На восток скорей летите, стая белых голубей, боевой привет несите милой Веточке моей! Незабудки голубые, радость светлых майских дней, расцветайте, дорогие, вы для дочери моей».

Дело в том, что на фронте он начал писать стихи и печатался в дивизионных газетах — все-таки сказалась дружба с Рыжковым. Затем пошли рассказы, очерки. Именно потому по возвращению на остров он сразу был направлен литсотрудником (корреспондентом) в газету «Советский Сахалин». Так начались журналистские страницы его жизни».

По велению таланта и души

Тут надо сделать небольшое отступление. Большинство журналистов, о которых идет речь в нашем проекте, не имели профильного образования, приобретая его разве что после войны, причем, зачастую на краткосрочных курсах Высшей партийной школы (ВПШ), заведения, специально созданного, чтобы подтянуть уровень образования своих слушателей и дать им «корочку». Но при этом они руководили коллективами, творили, создавали новое. Как? Исключительно за счет своего таланта и веления души.

«У отца были золотые руки. Он писал стихи, прекрасно рисовал, делал мебель, мог починить обувь. Я не знаю работы, с которой он бы не справился. И он был очень добрый, причем не только к своим, но и к чужим детям. В Александровске он занимался в местной администрации молодежной политикой, это помимо работы вначале корреспондентом, затем редактором газеты», - пишет дочь.

Тут надо напомнить, что в 1947 году редакция «Советского Сахалина» была переведена в новую столицу области Южно-Сахалинск, а в Александровске была создана городская газета «Красное знамя». Пантелеев работал в ней заведующим отделом партийной жизни, а с марта 1949 года был назначен редактором.

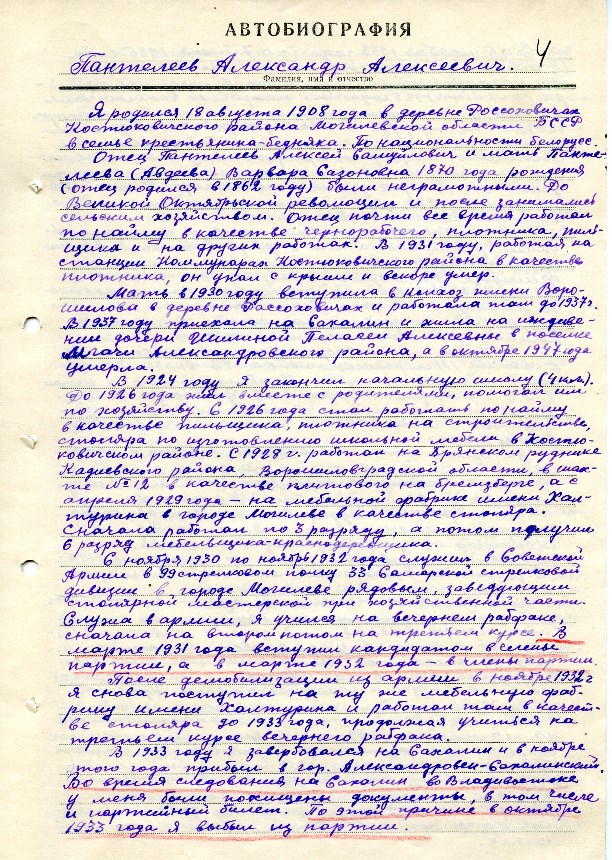

Первый лист автобиографии А. Пантелеева, сохранившейся в областном историческом архиве, 1955 г.

Но далеко не все шло гладко в его карьере. Работа журналиста заключается еще и в том, чтобы обозначать проблемы нашей жизни и критиковать виновных – в том числе, и влиятельных лиц. Некоторые затаили обиду на строптивого редактора. В инстанции пошли жалобы и даже доносы – последствия подобных документов мы обнаружили в персональных делах, которые сохранились в Государственном историческом архиве Сахалинской области.

Сначала А. А. Пантелеева пробовали поставить на место мягко, мол, «работая ответственным редактором городской газеты мало еще предъявляет требования к работникам редакции, недостаточно борется за повышение идейно-политического и культурного облика газеты».

Потом пошли в ход и жесткие методы. В протоколе заседания бюро Александровского горкома КПСС от 10 марта 1954 года читаем: «Тов. Пантелеев А.А. скрыл от партийных органов при вступлении в партию, а затем и при избрании на руководящую партийную работы, что отец жены в 1937 году был по 58 статье репрессирован и отправлен на Колыму.

Вследствие политической беспечности Пантелеев в течение ряда лет поддерживал близкие родственные и семейные связи с гражданином Губановым, являющимся мужем сестры жены Пантелеева. (…)

Пантелееву было известно, что Губанов является репатриированным, сомнительно ведет себя, пьянствует, высказывает отсталые настроения.

Тем не менее Пантелеев не проявил политической зоркости, не поинтересовался глубже этим человеком, а часто с ним встречался в семейной обстановке и не поставил в известность об этих связах городской комитет КПСС».

За это редактор газеты получил строгий выговор с занесением в учетную карточку и был исключен из состава бюро горкома партии.

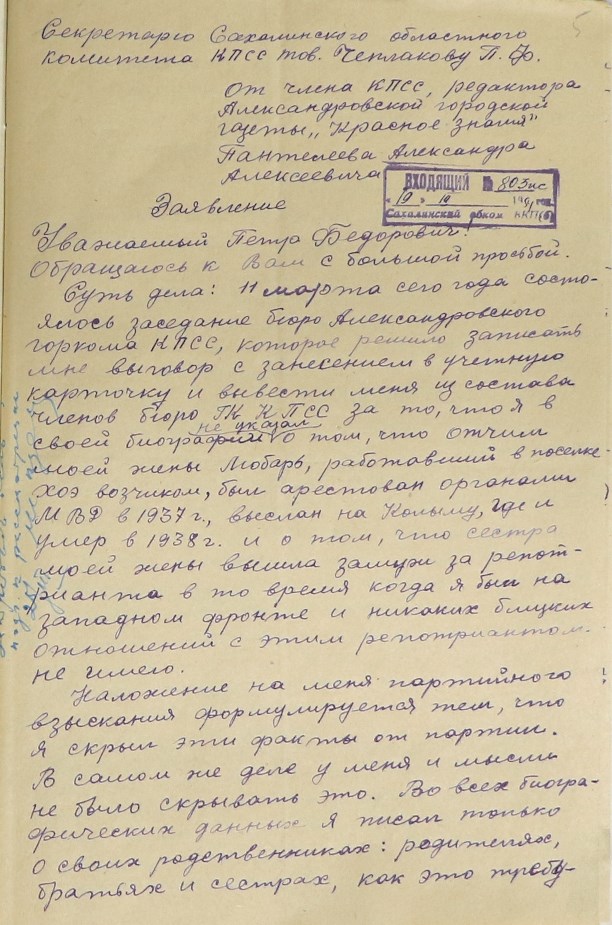

Заявление А. Пантелеева в Сахалинский обком КПСС с просьбой отменить его выговор по надуманному предлогу, 15 марта 1954 г.

Пантелеев, естественно, обратился в обком. Написал подробное заявление, в котором объяснил, что на Колыму был сослан не отец жены, а ее отчим, которого он практически не знал и за члена семьи не считал, как, впрочем, и Губанова, который и вовсе не родственник, а седьмая вода на киселе… «Я вовсе не стремился скрыть от партии эти факты, - пишет он, - а заполнял биографические данные по вопросам анкеты. От партии мне нечего скрывать ни в моем прошлом, ни в настоящем. И в будущем за дело партии, за Родину я без колебаний готов отдать жизнь, когда это потребуется».

Первый секретарь обкома Петр Чеплаков выговор Пантелееву отменил, ограничившись формулировкой «поставить на вид». Тем не менее, этот эпизод в биографии нашего коллеги помогает понять, в какой обстановке в те годы приходилось работать журналистам и руководителям СМИ.

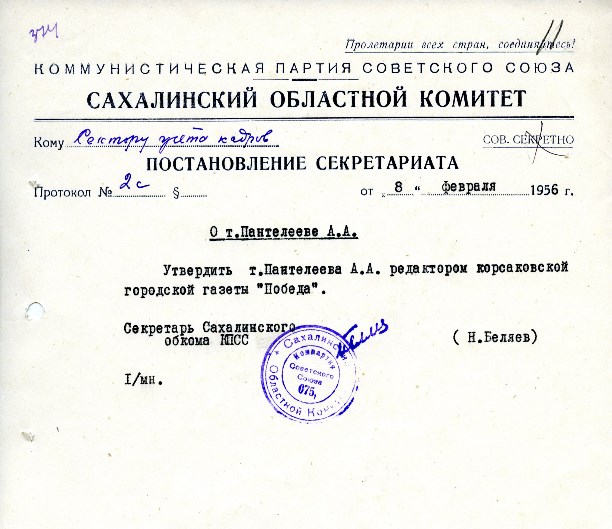

После той истории в обкоме, видимо, поняли, что с александровским начальством А. Пантелееву уже не сработаться, и перевели его редактором газеты «Победа» в Корсаков.

Постановление об утверждении А. Пантелеева редактором районной газеты «Победа», 1956 г.

И опять из воспоминаний дочери: «А в 1954 году мы переехали в Корсаков. Там тоже нужно было поднимать газету, и отцу как члену партии предложили возглавить корсаковскую редакцию. Конечно, Корсаков тогда был совсем не таким, как сейчас. Александровск – столица Сахалина, студенческий город, театр, неплохое по тем временам благоустройство, а в Корсакове машина, на которой мы въехали в город, тут же застряла в луже посреди улицы, такая была грязь и неустроенность. Квартиру нам дали в первом новопостроенном трехэтажном доме. Редакцию отец поднимал с нуля, и мы его практически не видели. Утром уходил – мы еще спали, возвращался – мы уже спали. Единственный выходной – воскресенье. Вот тогда мы и общались всласть. Речка, море, лес – обязательно. Как свободная минута – он всегда с нами, со мной и моими братьями-двойняшками».

Личный листок по учету кадров, заполненный А. Пантелеевым 7 июня 1949 г.

В 1957 году Александр Алексеевич Пантелеев стал членом Союза журналистов СССР. Проработав в Корсакове 10 лет, два года трудился на сахалинском телевидении, куда его позвал хороший знакомый, бывший житель Александровска, коллега по газетам «Советский Сахалин» и «Красное знамя», а тогда уже председатель областного телерадиокомитета Сергей Романов.

А потом, опять же по партийному поручению, вновь вернулся в Александровск-Сахалинский, продолжил работать редактором «Красного знамени».

Выйдя на пенсию, вернулся в Корсаков. Не стало Александра Алексеевича Пантелеева 25 декабря 1986 года.

Одна из последний фотографий Александра Алексеевича Пантелеева, первая половина 1980-х годов.

Много лет у нашего героя была отдушина от партийно-газетной работы: он писал стихи и рассказы. В память об отце Виолетта Алпатова в 2015 году издала два сборника его поэзии и прозы: «Я родом от земли» и «В моей стране не петь нельзя».

Одно из стихотворений, которое Александр Александрович Пантелеев написал в перерывах между боями, замечательно отражает, что он и его однополчане чувствовали на передовой.

Я иду в Берлин

(слово русского богатыря)

- Дикой сворой людоеды,

- Грохоча броней,

- Шли ко мне искать победы,

- Овладеть землей.

- Что ж, земли сырой немало

- Для кладбищ я дал,

- Миллионы вас – шакалов

-

В землю закопал.

- А теперь дрожите, звери!

- Я вам мстить пришел,

- Распахнул в берлогу двери

-

И в нее вошел.

- Вот фашистская берлога

- В пламени огня!

- На Берлин идет дорога

-

– Это для меня!

- От Берлина ключ в кармане

- Уж давно лежит,

- Не впервые зверь поганый

-

От меня бежит!

- Я пришел сюда со славой

- Выполнять приказ,

- Раздавить врага-удава

-

И в последний раз!

- Мне лишь голову осталось

- Отрубить змее,

- Чтоб опять не повторялось

-

Зверство за Земле!

- Чтоб не видел больше крови

- Мой счастливый сын.

- Вот зачем сквозь бой суровый

- Я иду в Берлин!

17.12.1944 г. Восточная Пруссия,

дер. Альт-Корцевишкен.

Опубликовано в дивизионной газете «В бой, за Родину!»

Для справки: Проект «Сахалинские журналисты-фронтовики» реализуется Региональной общественной организацией «Сахалинское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» при поддержке фонда социальных инициатив «Энергия».

Партнерами проекта также выступили Администрация г. Южно-Сахалинска, Государственный исторический архив Сахалинский области, Музейно-мемориальный комплекс «Победа», Сахалинский областной краеведческий музей, Охинский краеведческий музей, Сахалинская областная детская библиотека, «Российская газета», Издательский дом «Губернские ведомости», медиахолдинг «АСТВ», газета «Советский Сахалин», Издательский дом «Южно-Сахалинск сегодня», телеграмм-канал «Новости Углегорска».