В сахалинских СМИ в послевоенные годы работало немало наших коллег, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. В год 80-летия Великой Победы мы решили рассказать об этих замечательных людях — истинных патриотах, которые внесли неоценимый вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, а позже в развитие островной журналистки.

Одна из самых ярких фигур этого поколения — журналист, поэт, писатель, партийный и общественный деятель Василий Семёнович Акшинский. За годы воинской службы он награждён орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями "За победу над Японией", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Вулканы и парашюты

Родился Василий Акшинский 9 мая 1912 года на прииске Амгунь, что располагался в нижнем течении реки Амур. Отец, Семён Иванович, служил стражником, сопровождал обозы с золотом до пункта сдачи. Обращаться с оружием умел — рядовым участвовал в русско-японской войне и получил медаль за меткую стрельбу.

В судьбе его сына два этих факта — появление на свет в день будущего всенародного праздника Победы и участие отца в войне с японцами — оказались глубоко символичными. Отец погиб на Первой мировой. Сын был в числе тех, кто ставил точку во Второй мировой и получил медаль "За Победу над Японией".

Удостоверение к медали "За победу над Японией"

Но это было позже. А до этого на долю нашего героя выпало трудное и голодное детство. В семье, потерявшей отца, кроме Василия росли еще двое детей. Мать, как ни старалась, не могла их прокормить, поэтому они три года воспитывались в детском доме в Хабаровске.

Василий учился и подрабатывал. Вначале окончил семилетку, затем — школьное отделение педагогического техникума в Хабаровске. Летом 1930 года был направлен учителем на Камчатку.

Два года он не только учительствовал, но и заведовал школой первой ступени села Привольное, что в Усть-Большерецком районе. Летом, на путине, работал мотористом катера. Одновременно писал в местную районку "Ударник промыслов", куда и был в возрасте 20 лет приглашен врио ответственного редактора. А через год — направлен в распоряжение Камчатского обкома ВЛКСМ, где трудился заведующим культурно-пропагандистским отделом и одновременно спецкором "Комсомольской правды".

Актив Петропавловского городского бюро ВЛКСМ. Василий Акшинский – сидит второй слева, рядом – его будущая жена Алевтина Фомина, 1934 г.

Потом был назначен первым ответственным редактором молодежной газеты "Камчатский комсомолец". А дальше быстрый рост по служебной лестнице: ответственный секретарь, заместитель редактора и наконец ответственный редактор главной на полуострове газеты — "Камчатской правды".

Удостоверение редактора газеты "Камчатский комсомолец" Василия Акшинского.

Но кабинетным работником он не был.

Например, когда переселялся в камчатскую столицу, то отправил нехитрые пожитки (в основном, книги) попутным транспортом, а сам в одиночку рванул поперек полуострова на лыжах, оформив это как "военно-физкультурный лыжный агитационный пробег". По пути в селениях подразумевались его выступления с лекциями и беседами.

Но эти селения были настолько редки, что он чуть было не замерз во время пурги. Помогло умение хорошо ориентироваться на местности и по звездам, знание астрономии. Да и с лыжами он дружил и тогда, и позже.

А еще он дважды спускался в кратер Авачинского вулкана, причем, по канату и в противогазе. И совершил первый на полуострове учебный парашютный прыжок с высоты тысяча метров!

Словом, парень был боевой, и, естественно, с первых же дней войны начал рваться на фронт, не раз писал рапорты, но получал отказы. Просьбу о призыве уважили только в 1942 году, но направили по политической части в подразделения Камчатского оборонительного района в составе Дальневосточного фронта.

Поэтому был в судьбе Василия Акшинского только один бой.

Но зато какой - легендарный Курильский десант на остров Шумшу.

Василий Акшинский после призыва в РККА, 1942 г.

Большая жизнь

Сам он писал об этом так:

"Командир орудия второй батареи 279-го артиллерийского полка старший сержант В. З. Голубев, учитывая недостаток высадочных средств, предложил вывезти его орудие в разобранном виде на судовой шлюпке, захватив при этом вместе с расчётом орудия и несколько ящиков снарядов. Высадка прошла удачно. На берегу орудие собрали. Солдаты и матросы вручную катили его от одной позиции к другой.

Отважные артиллеристы подавили несколько вражеских огневых точек, но и их орудие было подбито. При этом погиб отличный наводчик, комсорг батареи, младший сержант Петр Коновалов. Он посмертно представлен к награждению орденом Ленина. Весь расчет этого орудия получил правительственные награды, а старший сержант В. З. Голубев удостоен ордена Красной Звезды.

Об этом я знаю не понаслышке, потому что вместе с ними высаживался на Шумшу и, как старший по званию, руководил боевыми действиями этого огневого расчёта (был парторгом полка в звании капитана, имея боевую подготовку в объеме командира батареи). Вместе с ними мне довелось получить и правительственную награду — орден Красной Звезды".

Но главной наградой в этом бою оказалась… жизнь нашего героя, которую спас автомат, висевший у него на груди. Осколки вражеского снаряда изрешетили автоматный диск, а сам Василий Семёнович чудом не получил даже царапины.

После зимовки на Парамушире он был уволен в запас в звании капитана и направлен на Сахалин ответственным редактором областной газеты "Красное знамя", печатного органа партийной организации Южно-Сахалинской области. Здесь трудился до момента слияния в 1947 году Южно-Сахалинской и Сахалинской областей.

Тогда весной в Южно-Сахалинск была переведена редакция "Советского Сахалина", а "Красное знамя" осталось в Александровске-Сахалинском, получив статус городской газеты.

А Василий Семенович поступил в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (с 1952 года — ЦК КПСС), работал на ответственных должностях в аппарате ЦК, посольстве СССР в Пекине. Несколько лет был помощником члена Президиума Верховного Совета СССР, легендарного маршала Климента Ефремовича Ворошилова, которому помогал вести дела, готовить материалы для книги воспоминаний, работать с письмами трудящихся.

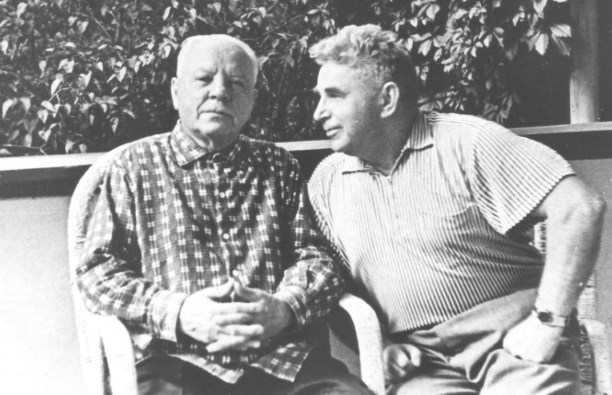

С легендарным маршалом Климентом Ефремовичем Ворошиловым, 1970-е годы

Когда Ворошилов умер, Акшинскому поручили подготовить его жизнеописание, и он написал книгу "Климент Ефремович Ворошилов. Биографический очерк".

В 1970 году Василий Семенович вышел на заслуженный отдых. Пенсионер союзного значения – казалось бы, живи спокойно, наслаждайся общением с близкими, заведи полезное хобби… Но журналист Акшинский посвятил эти годы сбору воспоминаний своих боевых соратников. И совершил настоящий гражданский подвиг: увековечил память Курильского десанта, который на фоне грандиозных сражений Великой Отечественной в те годы был мало кому известен и считался довольно скромной боевой операцией.

Для грядущих поколений

Еще в 1946 году в газете "Тревога" Дальневосточного фронта был опубликован цикл стихотворений "Острова Курильские". Их предваряло такое редакторское вступление:

"Среди бойцов и офицеров славных дальневосточных полков — участников героического десанта и сражения за Курильские острова — находился и офицер Акшинский.

Еще гремели залпы советских орудий, а Акшинский уже записывал в свой походный блокнот стихи о суровой земле Курильских островов… Стихи эти написаны под свежим впечатлением боёв — не просто очевидцем, но непосредственным участником событий".

Сейчас это даже красиво —

Скалы, прибой, маяк.

А мы наступали с пролива

С боем, в огне атак,

И злость нам кривила лица.

Японцы били в упор

Из каждой бетонной бойницы,

Из скал, из расщелин гор.

С гранатами шли мы на доты.

Взрывали врагов на куски

Геройские люди пехоты,

Отважные моряки…

Японцы в траншеях вставали,

Их танки с грохотом шли.

Здесь сотни смертей бушевали,

Но смелых сдержать не смогли.

И после нам чудом казалось:

Да, нашим десантом взята

Вот та, что огнём огрызалась,

Безлесная высота.

Пленённый с войсками Ямато

Японский сказал генерал:

— О, русские — храбрый солдаты,

Таких никогда не видал.

Но нас не расслабить словами,

Пусть льстит побеждённый враг.

Мы дальше пошли с боями.

Над нами — победный стяг.

В 1966 году московское издательство "Советская Россия" выпустило небольшой сборник его стихов о Камчатке и военных — "Края рассветные".

Как он взялся за свой главный труд, Василий Семёнович сам рассказал в письмах (архив с его обширной перепиской хранится в Камчатском областном краеведческом музее).

"После боев зимовал на Парамушире… у меня уже в то время зародилась мысль написать документальную повесть о массовом героизме освободителей Курильских островов, созрело осознание морального права на это. С тех пор я скрупулезно собираю различные материалы и документы о Курильской десантной операции… Однако течение моей жизни и работы складывалось так, что по тем или иным причинам приходилось откладывать осуществление этого замысла… Сейчас мне стало несколько легче со временем, и я вновь взялся за курильскую тему, решил посвятить ей весь остаток своих лет. Чтобы не связывать себя другими делами, отказался от устройства на штатную должность и лишь от случая к случаю сотрудничаю в газете "Советская культура" и в других периодических изданиях. Это дает мне возможность более основательно вести поиски особо отличившихся в боях участников Курильского десанта.

Это надо успеть, так как время в значительной мере упущено, а многие уцелевшие в боях уже ушли из жизни. Предстоит огромный труд, собирание по крупицам всего того, чего не достает для восстановления облика живых и погибших, в том числе и безымянных героев освобождения Курил, во всей их полноте…

Всё это и побуждает меня спешить, напрягать все силы в творческой работе, усиленно вести поисковую работу, а она особенно трудна. Посудите сами. Чтобы разыскать место проживания того или иного человека, в настоящее время нужно, как минимум, сообщить в органы Министерства внутренних дел сведения о годе рождения, фамилию, отчество.

Но даже таких скудных сведений нет. При упоминании о многих, отлично показавших себя в боях на острове Шумшу и других островах бойцах и командирах, отсутствуют данные о том, из каких они воинских частей и подразделений, не указаны инициалы и воинские звания. Тем самым теряется возможность выявления каких-либо данных о них через соответствующие архивы. Вот почему все более расширяю переписку с участниками операции, стараюсь привлечь их в союзники в выяснении биографий и судеб их боевых товарищей по общему делу возвращения Родине ее исконных земель…

Мне многие говорили, что мои старания бесперспективны. В этом много правды, и я отдаю в этом себе полный отчет. Но, как говорится, попытка не пытка, ведь кто-то же должен взяться за это. Уверен и в том, что найду понимание и содействие у всех тех, кому не безразлично то, что останется после нас, — для нашей смены, для грядущих поколений".

Гражданский подвиг

Его старшая дочь Наталья вспоминала: "Это был каторжный труд, требующий многолетних поисков со многими неизвестными. Только в военной операции было задействовано около десяти тысяч людей, а со времени окончания войны прошла к тому времени четверть века. Работа требовала знания военной истории, истории Курил и Японии, многих лет работы в архивах. Это в 1990-е годы открылись и стали доступны для историков и журналистов архивы и документы, а в 1970-е годы все они находились за семью печатями. На право доступа к ним требовались серьезнейшие обоснования, получение "высочайших" подписей политиков и военных. Так что всяких разрешений и пропусков приходилось добиваться с большими трудностями.

В этом папе помог авторитет Алексея Романовича Гнечко, бывшего командующего Камчатским оборонительным районом и руководителя операции на Курилах, с которым он неоднократно встречался, обсуждая и замысел книги, и многие детали этой операции".

Но даже и авторитет Гнечко был во многом бессилен.

Решив разыскать участников Курильского десанта и получить от них сведения о личном участии в подготовке этой операции и самой высадке, Акшинский составил обращение, названное им "Отзовитесь, ветераны!" и разослал текст во все газеты Советского Союза, от центральных и республиканских до районных и городских.

Было много ответных писем.

Как сообщают родные, "сама переписка требовала большой сосредоточенности, систематизации сведений, тщательной перепроверки и уточнения сообщаемых сведений и фактов по документам военных архивов, занимала много времени. Василий Семенович спал по три-четыре часа в сутки, напряженно работал".

А попутно и помогал многим адресатам.

Документальная повесть "Победа на Курильских островах" (газетный вариант "Курильского десанта") была опубликованная в газете "Камчатская правда" в июне-июле 1980 года.

Сама же книга "Курильский десант" первым изданием вышла в Камчатском отделении Дальневосточного книжного издательства в 1984 году тиражом для того времени совсем небольшим — всего пять тысяч экземпляров.

Обложка документальной повести "Курильский десант", вышедшей в Камчатском отделении Дальневосточного книжного издательства в 1984 г.

Но поиски, уточнения и дополнения продолжались. Вот что писал Акшинский в феврале 1986 года бывшему рядовому бойцу 138-го стрелкового полка Акиму Захаровичу Гепалову: "Только что выписали меня из больницы, где пробыл около двух месяцев… Подлечили немного, но предписали на будущее резкие ограничения в физической и творческой работе, в ходьбе, нормальный сон (а у меня его никогда не было, так как я, будучи журналистом и газетным работником, привык всегда работать в вечерне-ночное время, до двух-трёх часов ночи). Но со здоровьем и предписаниями врачей приходится считаться, иначе можно не справиться с тем, что уже в какой-то мере сделано, а тем более новыми, хотя и скромными планами…"

Василий Акшинский перенес три инфаркта и скончался 8 апреля 1986 года.

Подготовкой переиздания занялась его старшая дочь Наталья. По черновым наброскам, консультируясь с ветеранами десанта, особенно с Иваном Демидовичем Христенко, написавшим предисловие ко второму изданию, и Василием Васильевичем Зобниным, она подготовила необходимые материалы, составила приложение "Сведения о присвоении званий, почетных наименований, вручений наград участникам Курильской десантной операции" и отправила их в издательство в марте 1987 года.

Но вторично выпустить книгу удалось только в августе 1995 года. Тираж этого издания был ещё меньше, чем первого — всего полторы тысячи экземпляров. Наступившие к началу 1990-х в России времена к большему не располагали…

Однако справедливость восторжествовала. По прямому поручению президента Владимир Путина сейчас на острове Шумшу возводится мемориальный комплекс памяти Курильского десанта.

Будем помнить, что в его основе — гражданский подвиг нашего коллеги, члена Союза журналистов СССР Василия Семёновича Акшинского.

Проект "Сахалинские журналисты-фронтовики" реализуется Региональной общественной организацией "Сахалинское областное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" при поддержке фонда социальных инициатив "Энергия".

Партнерами проекта также выступили администрация Южно-Сахалинска, Государственный исторический архив Сахалинский области, Музейно-мемориальный комплекс "Победа", Сахалинский областной краеведческий музей, Охинский краеведческий музей, Сахалинская областная детская библиотека, "Российская газета", Издательский дом "Губернские ведомости", медиахолдинг "АСТВ", газета "Советский Сахалин", Издательский дом "Южно-Сахалинск сегодня", телеграмм-канал "Новости Углегорска".